读书可以让一个人变得与众不同,这也是通向成功的一条捷径,但要成就大事业,做出大学问,就得经过三种境界。

正如国学大师王国维曾言:

古今成大事业,大学问者,必经过三种之境界,昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路,此第一境也;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴,此第二境也;众里寻他千百度,蓦然回首,那人正在灯火阑珊处,此第三境也。

至于说这三种境界分别指的是什么意思,这则需要去理解这三首诗词得含义,如果不能理解,那么只能干瞪眼。

既然说到了诗词,就无法绕过唐宋两朝,在大繁荣与大开放之下,唐宋造就了文化上的盛世,这也为中华传统文化增添了两大瑰宝。

繁荣盛世之下,文人得以呼吸自由的空气,一切的时光好似凝固,他们用自己手中的笔墨,写下了一篇又一篇传承数千年的诗作。

透过诗作,不仅能窥探他们所度过的往昔,还能诠释他们所拥有的人生。

正所谓人生百态,每个人都有不同的人生,这就让他们写诗有着迥然不同的风格,根据他们的风格,后人还为他们起了各种各样的牛气哄哄的外号。

比如说李白被称之为诗仙,杜甫被称之为诗圣,王勃被称之为诗杰,李贺被称之为诗鬼,陈子昂被称之为诗骨,贺知章被称之为诗狂……

纵观这些外号当真是牛气十足,不过也有一位诗人的外号却谈不上牛,更谈不上雅,而是人人都看不上的“奴”。

被称为诗奴的人名叫贾岛,他一度被后人称之为大唐之中最“笨”的诗人,理由是他曾苦熬三年才憋出两句诗,流传至今已成千古名句。

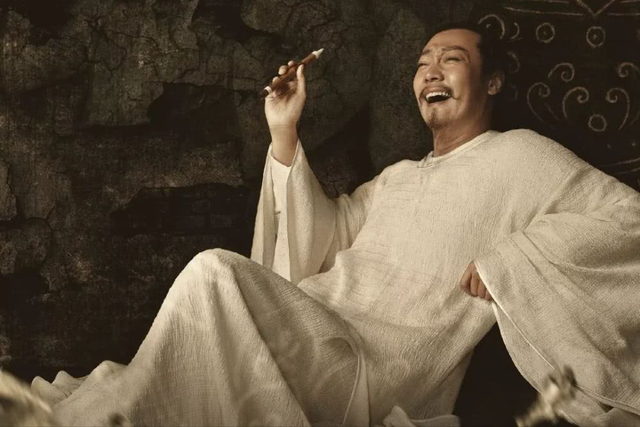

悲催人生盛唐,是文人的天堂,李白得以称为诗仙,除却其性格洒脱之外,也与盛唐凝聚的文化之风息息相关。

只是悲催的是,贾岛没能一睹盛唐的风采,出生在晚唐时期的他,人生就好似一个茶几,上面摆满了“杯具”。

公元779年,贾岛出生于范阳(今北京西南),如果是现在那可是无数人挤破头往里冲的好地方,只是在唐朝时期,范阳终究是个偏远之地。

由于家境贫困,贾岛幼年的生活尝尽了凄苦,上顿不接下顿的苦难更是让他对生活不抱有幻想。

在贾岛九岁那年,实在生活不下去的他只得离开家乡,在外飘零了四年,贾岛依然徘徊在温饱的边缘,无奈之下,他便在北岳恒山出家为僧。

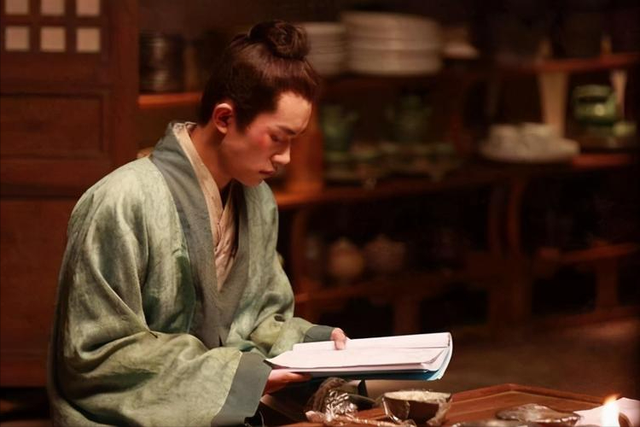

当了和尚,贾岛的生活总算稳定了一些,这也使得他可以在诵读佛经之外研习诗书,贾岛读书很刻苦,这让他的文学造诣直线飙升。

公元801年,贾岛被寺庙指派到东都洛阳龙门香山寺,当时洛阳有明令,禁止和尚在午后外出,这让贾岛很苦恼,他便给时任国子监四门博士告假回到洛阳游玩的韩愈上书抱怨。

韩愈看到贾岛的诗作十分欣赏,两人自此定交成为挚友(另一说是师徒),在韩愈的劝说下,贾岛萌生参与科举考试之心,并开始更加发奋读书。

这条路,贾岛走了整整十年。

公元812年,贾岛还俗并参加了当年的科举考试,只是却落榜了,当贾岛想不到的是,这条路他还要继续走十年。

苦吟诗人公元822年,贾岛终于在长安考取进士,只是看不惯公卿做派的他,却写诗暗讽,这使他得罪了权贵直接被赶出长安当了一个小官。

在此之后,贾岛的人生一直没有起色,后来还因为诽谤罪,再次被贬到四川长江县做主簿,后来虽然升任为普州司仓参军,但昏暗的朝廷终究容不下一个不肯趋炎附势的正直之人。

公元834年,贾岛在普州去世,就此结束了他穷苦的一生,但无论身处什么逆境,他都在坚持写诗。

贾岛一生都以作诗为命,刻意苦吟,对诗中的字句的雕琢到了走火入魔的程度,他对诗的态度就像奴才对主子一样尽忠竭智,几乎投入了全部的心血和精力。

他对诗歌创作有着几近苛刻的追求和执着,在后人看来,他俨然已经成为了诗词的“奴隶”,所以他才得到了“诗奴”之称。

贾岛的诗作多写荒凉枯寂之境,字词都要经过千锤百炼才能让自己满意,入魔的贾岛究竟对诗词有多么让人无法理喻?

从《送无可上人》这首诗中,我们便能得到答案。

这首诗是贾岛创造的一首小诗,是他一时不能践行烟霞之约而送别堂弟南游庐山西林寺的赠别之作,诗曰:

圭峰霁色新,送此草堂人。麈尾同离寺,蛩鸣暂别亲。

独行潭底影,数息树边身。终有烟霞约,天台作近邻。

三年两句或许很多人并不会背诵这首诗,但是这并不影响这首诗在唐代文学史上的地位,正如后来明朝布衣诗人谢榛所评价:

贾岛“独行潭底影,数息树边身”,其词意闲雅,必偶然得知,而难以句匹。

这两句诗因此也一度被后人评价为千古名句,或许在很多人看来,写出名句在唐朝来说,并不算是什么大事,但是贾岛的这两句诗含金量相当高,因为是他花费整整三年才憋出来的。

三年写两句诗,这在很多人看来很“笨”,但是绝不是贾岛写诗困难,而是他对诗词的自我要求太高,想不出来那就一直想,绝不会以将就之心对待诗词,所以贾岛的诗所富含的感情不仅能感动他人,还能感动他自己。

或许有人会说,贾岛三年写两句诗,这是后人刻意增加了时间的长度吧?

其实,还真不是,因为贾岛在写成这首诗之后,还另外写了一篇《题诗后》,诗曰:

两句三年得,一吟双泪流。

知音如不赏,归卧故山秋。

这首诗便是贾岛亲自对写出“独行潭底影,数息树边身”之后的注诗。

贾岛直言这两句诗是自己苦思三年才吟出的,句成之时他不禁双泪长流,如果我的知音不能理解我作诗之苦,那我将隐居故山以度残年,再也不写诗了。

贾岛终究用自己的一生践行了对诗词的“洁癖”,或许在很多人看来,贾岛此举着实有些令人费解,花费三年去琢磨两句诗,这几乎是一种病态。

可是作为一个文人,他追求创造上的完美,这本身就是一种令人值得敬佩的品质,也正是我们现在创作人应该追求的境界。

参考文献:《贾岛研究》、《贾岛年谱》等。

(图网,侵删)

推敲的典故,就是出自贾岛吧。琢磨是僧推月下门,还是僧敲月下门。后来觉得天晚了,一般都锁门了,所以决定用敲。