日本在二战中建造过一艘世界最大的战列舰大和号,但它在战争中几乎没发挥什么作用就被击沉。这种举全国之力建造的超级单兵武器根本无法改变战局,但日本却执迷不悟。在大和号下水后,还设计了一种超大型战列舰,排水量高达88000吨,并做好了一切建造准备。甚至日本一名叫做金田秀太郎的专家还设计了一种排水量50万吨的巨型战列舰。行驶在海上如同一座移动的岛屿。

在一战中,各国海军最强大的武器就是战列舰,当时谁的战列舰吨位最大、火力最强、装甲最厚,谁就能取得海上的主动权。所以这时期也是大舰巨炮主义盛行的时期。但在一战后,一种全新的武器被设计出来了,它拥有跨维度的海上打击能力,令战列舰瞬间失色,这就是航母。

只是在二战爆发前,航母的发展刚刚起步。战列舰依然是各国海军的主力战舰,特别是欧洲的德国和亚洲的日本。对战列舰的建造野心巨大,于是美国召集各国签订了一个华盛顿海军条约,名义上是限制各国海军的吨位,平衡世界海上力量,实则是为了限制日德的海军发展。这个时期也叫做战列舰的冰河期,但几年以后,日德两国退出了条约,开始不受限制地发展战列舰,新的海军军备竞赛拉开帷幕。在这一时期,战列舰的发展达到了巅峰。

德国退出条约后,立即开始建造新一轮的战列舰。这其中最具代表性的就是著名的俾斯麦级战列舰,它于1936年开始研制,1941年下水服役,排水量5万吨,是当时德国吨位最大、技术最先进的战列舰。服役后,俾斯麦号一举击沉了英国海军的旗舰胡德号战列巡洋舰,并一度对大西洋形成了威慑。

英国海军为了对付俾斯麦号,调集了42艘军舰,包括八艘战列舰、两艘航空母舰和几百架飞机,差不多相当于皇家海军的半数力量,就是为了围剿俾斯麦号。结果直到最后也只是击伤了俾斯麦号,导致其自行沉没。这说明在二战初期,航母的威力还未完全显现的时候,战列舰还是能够发挥巨大的作用。

而同时期的日本一直是秉承大炮巨舰的发展方针。因为早在日本明治维新时期,日本就派遣了大量的海军人员前往德国和英国学习,缔造了根深蒂固的战列舰思想。二战爆发后,为了对抗美国海军,日本开始发展超重型战列舰。这一时期的代表就是日本的大和级战列舰。日本早在1934年就开始设计该级战列舰,但由于条约的限制,直到1937年日本退出海军条约后才开始建造。因为日本资源匮乏,钢铁和石油都严重依赖海外,无法维持庞大的舰队,于是日本开始集中优势资源打造几艘巨型战舰。

大和号的出现就是为了成为世界最强的日本海军,寄希望于这些超级单兵武器可以占据战场优势。但随着二战中航母的大量运用,巨型战列舰反而成为了海上的靶子。大和号的满载排水量达到了72000吨,为世界最重,安装了九门460毫米口径的巨炮,为世界最大,正面装甲厚度达到650毫米,为世界最强。但是,就是这样一艘实力空前的战列舰,却仅仅参加了三次战斗后就被美国航母击沉了,可谓生不逢时。这导致大和级的四艘战列舰只建成两艘,第三艘改装成了航母。第四艘直接放弃。

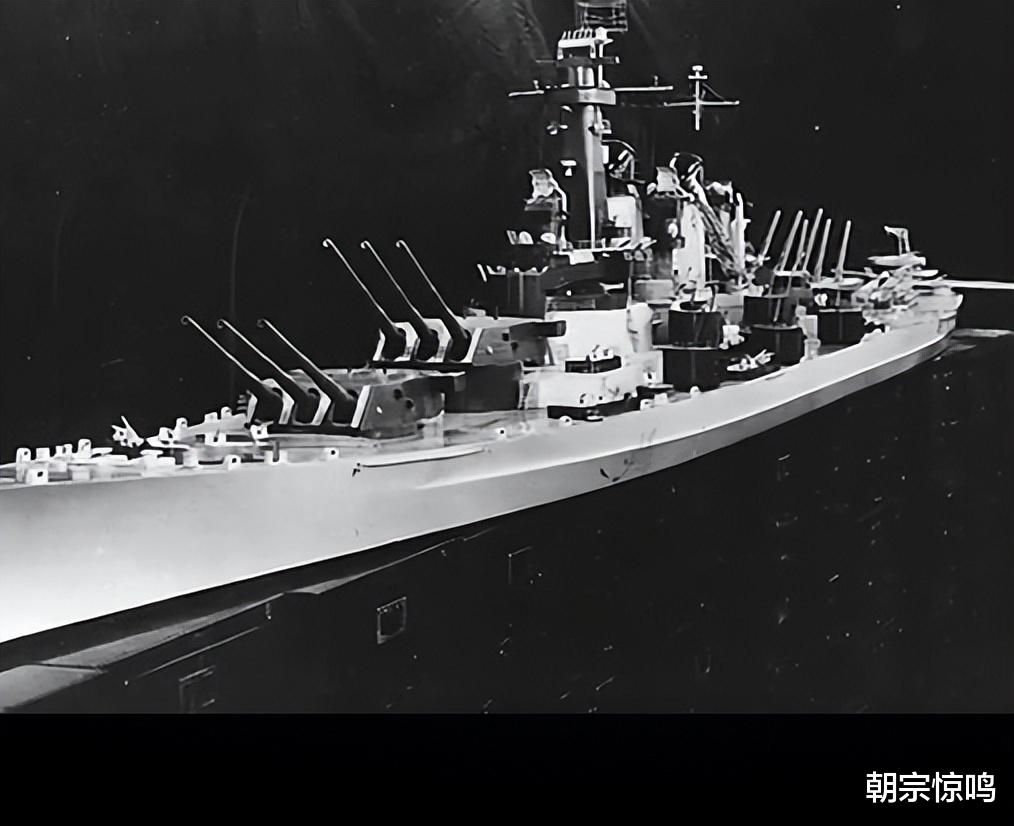

而同时期的美国也在发展战列舰,美国完全有资源有技术建造超越大和级的战列舰。但是由于美国需要在太平洋和大西洋两个战场作战,所以战列舰的体型就受到限制。这是因为美国的战列舰需要通过中美洲的巴拿马运河这一通道快速到达两个战场。美国最大的战列舰,即爱荷华级,其宽度不能超过巴拿马运河的宽度,所以爱荷华级战列舰只能设计成修长的体型。这样就影响了战舰的适航性、机动性和防御性。好在美国很早就认识到了航母在海战中的作用,开始大力发展航母,这也成为了二战中日本海军的噩梦。而日本的大和级失败后,虽然已经认识到了航母的作用,但是海军部的大舰巨炮思想依然严重,战舰派和航母派对立。

由于日本没有过多的资源发展航母,特别是缺少优秀的舰载机飞行员,最后还是战舰派占据了上风。在这一时期,除了大和级战列舰,日本还规划了一个更夸张的超大和计划。

日本在建造大和级战列舰的初期,为了保密,将其命名为一号舰。对外宣称的火炮口对外宣称的火炮口径也只有410毫米,而日本的情报部门在考察了英美等国的新型战列舰计划后深感不安,因为美国准备发展的新一代战列舰,其舰炮口径达到了460毫米。这和大和级的完全一样,于是日本海军在大和号服役后,又提出了一个总体性能超越大和级的新型战列舰计划,这就是超大和计划。

1942年日本在太平洋的海战中开始处于劣势,已经没有了初期偷袭珍珠港后的那种霸气,随着美国海军的步步逼近,日本开始发展新的战列舰。

该方案提出,这艘战列舰的满载排水量要达到88000吨,装备的是510毫米口径的主炮,采用特种钢建造。1942年建造计划正式确定,共建两艘,工期为五年。该级战舰在建造之初就要求具备超越大和级的整体性能,因此被后世称为超大和级。

由于船体巨大,日本海军还在武港设计了一个新的船坞,全部工程都和大和级一样,要在极端机密的情况下建造。而且当时大和号在各项指标上都是世界第一,唯独动力方面不行,因此日本海军要求超大和级的最大航速要达到30节,但当时的日本一直没能研制出相对应的动力设备。直到1942年才有了转机,新的改进型涡轮输出功率不但更大,还更节省燃料。理论上可以让超大和级的最大航速勉强达到29节。

防护能力方面,新舰采用的是和大和级相同的特种钢建造。这种钢材数量少,加工难度高,只有日本的大和级在使用。而且日本的战列舰在建造时有一个不成文的规定,就是要求本舰的装甲一定要能抵挡住本舰主炮的攻击。由于超大和级的主炮已经是世界第一,那么其侧面的装甲就可以经得起世界上任何一艘战列舰的远程攻击。据此,超大和级在设计之初就被要求安装惊人的500毫米装甲。但这样一来,全舰装甲所占的吨位就大大超出了其理论承受的极限。

所以,该案一经提出,就在舰政本部和海军之间产生了严重的分歧。舰政本部认为,超大和级的建造超出了日本的实际情况,以日本当时的国力完成这样的计划根本没有可能。但海军部还是一意孤行,殊不知这时的美国已经放弃了新型战列舰的研发,转而大力发展航母和舰载机。到了1942年6月,太平洋的中途岛海战爆发,日本海军一次性损失了几十艘主力战舰,这才意识到航母才是决定海战胜负的关键。于是,超大和级才暂时被搁置,优先发展航母,等待时机再次启动。

到了1944年,日本海军基本被打光,仅存的几艘战列舰回缩到日本本土港口,超大和计划这时才被彻底放弃。而德国海军也经历了日本同样的窘迫,由于希特勒痴迷于陆军的发展,对空军和海军都不重视,这导致德国海军一直没有发展起来。由于钢铁等资源有限,德国海军也寄希望于建造几艘超级战略舰和英国海军对抗,这就是H型战列舰。该计划要建造一系列排水量从6万吨到十几万吨的超强战列舰。

其中最大的H44级战列舰排水量达到了疯狂的14万吨,比现在最大的美国尼米兹级航母还要重4万吨,火炮口径达到了530毫米,超越了超大和级的510毫米。但二战爆发后,随着俾斯麦号等战列舰被击沉,以及德国U型潜艇在海战中发挥的巨大作用希特勒对大型水面舰艇的兴趣,一下子就没了,转而发展便宜又高效的潜艇。就这样,H型战列舰就被无限搁置,直到战争结束也没有启动。H型战列舰成了希特勒为鼓励海军开出了一张空头支票。

如果说癫狂的超大和级或是H型战列舰已经让人叹为观止了,那么日本一位海军中佐提出的50万吨级战略舰计划更是让人无语到极点。日本在明治维新末期对发展巨型战舰充满了兴趣,一名叫做金田秀太郎的海军中佐是海军中专门研究舰炮的人员,他当时负责日本战列舰的舰炮研发工作。在期间,根据集中战斗力的原则,金田构思了一种50万吨级的巨大战列舰。

金田的战术思想在于,如果日本要实现总吨位100万吨的海军舰队,需要建造20-30艘战列舰。那么,不如将其中一半的资源用来打造一艘无敌的战略舰,单挑整个敌方舰队。这艘战略舰将成为海上的巨型堡垒,无论是任何战列舰都无法将其击沉。他的设计理论基于当时记录太平洋海浪最大的波长为160英尺,也就是46.77米。这样军舰的宽度就可以设定为其两倍,也就是91米。在这种情况下军舰摇摆几乎不会发生。在以这个宽度来设计船长和船高,于是一个连最疯狂的漫画家都不曾想过的变态级战列舰就出炉了。它的长度达到了609米,宽度91米,满载排水量为47万吨,相当于八艘大和级。有100门406毫米的主炮,以及口径不一的300门副炮。200个鱼雷发射管,船员12000人,其高耸的司令塔和雷达远看如同一堆违章建筑。

行驶在海面上就是一座移动的岛屿,大和号在其旁边就是个弟弟。其军舰上密密麻麻的大小主炮在同时攻击时会产生巨大的后座力。而且这种战舰就不可能被建造出来,技术、资金、资源都是问题。就算使用现在的模块化建造技术,也无法解决军舰下水后的一系列问题。金田秀太郎只是一名舰炮设计师,而不是一名舰船设计师。这艘战列舰只是金田秀太郎本人的癫狂想象,即使这艘50万吨的战列舰真的被建造出来了,也只能成为海上的靶子。按照美国航母击沉大和号的数据,只需要40枚鱼雷或50颗航空炸弹就可以将其击沉。

而美国在整个二战期间一共建造了155艘航母,可同时出动的舰载机数量达到了2500架。出动一艘航母就可以携带几百颗航空炸弹,这些实力是日本根本无法抗衡的。所以不论是迷梦般的超大和级或H型,还是变态至极的50万吨级战列舰,这些都是日本和德国在与大国对抗下产生的异想之物。战争到最后比拼的还是人口和资源,这些武器已经完全脱离了现实。德国和日本在这种疯狂的背后,其实质是一种对战败的恐惧。就像那句话说的一样,天欲使人灭亡,必先使其疯狂。