本文内容均基于权威历史资料整理撰写,文末有文献引用来源

1972年,北国的雪花如同刀片般疯狂地舞动,将大地银装素裹。在这样刺骨的寒风中,大多数人选择蜷缩在厚重的棉被里,但在一间简陋的小木屋里,火光跳跃中,却传出了一阵阵热烈的辩论声。

“只要身体保持在运动中,这种魔鬼般的低温就害不了我们!”李明的声音在木屋中回荡,他挥舞着刚刚翻阅完的探险书籍。他的这番话,让在场的其他知青哄笑起来。虽然他们也都是被时代洪流冲刷到这偏远小村的知青,但在这种生死攸关的冷,谁会真的去冒这个险?

知青运动的历史背景

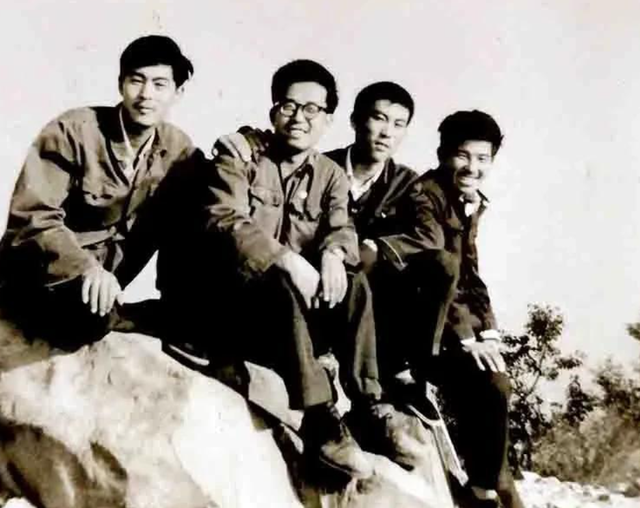

1960年代末至1970年代中期,中国大陆在政治与社会背景的特定需求下,启动了一项规模浩大的社会工程——"上山下乡"运动。这一政策旨在将城市的青年派往偏远的农村和边疆地区,参与到农业生产和边疆的开发建设中去。参与这一运动的青年被统称为"知识青年",简称"知青",他们中的多数是刚从高中毕业的学生,充满了对未知世界的好奇与期待。

政府对这一运动的宣传强调其双重目的:一方面,通过实际劳动让城市青年在农村得到再教育,体验并学习农民的劳动生活,培养其艰苦奋斗的精神与能力;另一方面,这也被视为解决城市日益增长的就业压力的一种措施。在那个时代,城市中的工作机会有限,而年轻人口数量却在持续增长,这导致了城市的就业市场日趋紧张。

为实现这些目标,政府组织了大规模的动员和宣传活动,鼓励青年们响应国家的号召,从城市走向农村,从事农业劳动。政府还通过各种渠道,如学校、广播、报纸等,发布信息,组织动员会,向这些青年讲解上山下乡的重要性和意义。家庭、学校和社会的压力使得许多青年人觉得自己有责任参与这一运动,为国家的发展贡献自己的青春和力量。

随着运动的深入,成千上万的知青被派往全国各地的农村和边疆地区。他们被集中在特定的营地进行简单的农业技能培训,如种植、耕作、收割等,然后被分配到各个农村集体,与农民一起生活和工作。这些青年被安排住在基础设施相对落后的农村,住所通常是简陋的土坯房或木结构房屋,缺乏基本的生活设施。

知青生活的艰辛与挑战

生活在农村或边疆兵团,知青们面临的环境与城市截然不同,生活条件的艰苦程度远超他们之前的想象。在这些地区,物质资源极为有限,基本生活设施十分简陋。对于习惯了城市生活的知青来说,这种变化无疑是巨大的。

住宿条件通常是由当地村民或兵团提供的简易木屋或土坯房,这些住所往往没有现代化的设施,甚至连基本的防水和保暖措施都不完善。在冬季,他们需要依靠厚衣服和火盆来保暖,夜间常常因为寒冷难以入睡。夏季则是另一番景象,屋内外蚊虫繁多,高温潮湿使得生活环境更加不堪。

在饮食方面,知青们的日常饮食通常由基本的粮食和少量的蔬菜构成,肉类和其他更丰富的食物十分稀少。饮食单一且营养不足是他们必须面对的另一大挑战。为了改善饮食,一些知青会在闲暇时尝试种植自己的蔬菜或养一些家禽。

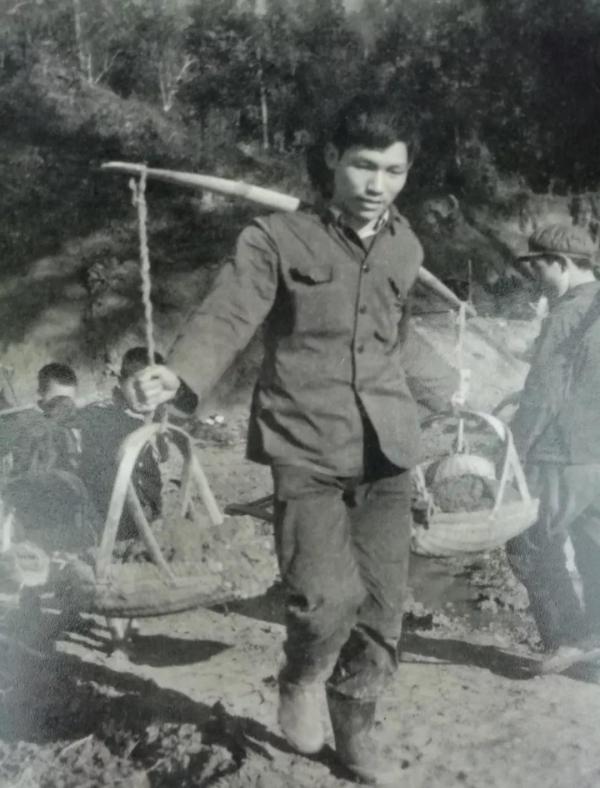

劳动强度的确是对这些城市青年的一大考验。农业劳作从拂晓到黄昏,种植、除草、施肥、灌溉以及收割等活动,每一个环节都需要大量的体力投入。例如,在秋季的收获季节,他们需要长时间弯腰在田间劳作,不仅身体上疲惫,手脚也常常是酸痛。在这样的工作中,每天的辛劳之后,仅有的休息时间显得尤为珍贵。

由于当地缺乏文化和娱乐设施,精神上的空虚和孤独便成为了这些知青难以逃避的问题。在这种环境中,他们必须找到自己的方式来调适心理压力。打牌成为了一种普遍的休闲方式。不仅仅是消磨时间,这种活动也成为他们社交的一部分。在牌桌上,知青们会互相交流、分享各自的生活经历和思想感悟,这种交流在无形中缓解了他们的孤独感。

另外,一些知青会利用晚上的时间,围坐在微弱的灯光下,读书或者讨论政治、历史等话题。虽然书籍稀少,但这些读物成为了他们精神世界的一部分。此外,写信也是他们保持与外界联系的重要方式。通过书信,他们能够向家人和朋友表达自己在农村的所见所感,同时也能从回信中得到精神上的慰藉。

特殊的社交互动

1975年夏季,在位于远离城市喧嚣的边疆地区的25团67连食堂内,李铭忠负责日常的饮食准备和供应工作。这天中午,食堂为了改善伙食,特地准备了包子,这在通常以简单粗茶淡饭为主的餐单中算是不小的改善。知青们对此颇感兴奋,毕竟,在连续的劳作和单调的食物供应后,能有机会吃上热腾腾的包子,无疑是一大享受。

众知青聚集在食堂前,等待着分发食物的时刻。由于包子需要现做,因此等待的时间比平常长了许多。在这样漫长且略显无聊的等待中,一群知青聚在一起,开始聊天打趣以打发时间。很自然地,话题转向了即将享用的包子,大家开始互相猜测或夸张地表达自己这一餐能吃多少个包子。

正当大家你一言我一语时,一位来自哈尔滨的知青,因平日里饭量就大,便开始吹嘘自己此次能吃下十个包子外加十碗汤。这番夸张的说法引起了一阵哄笑,但也激起了一位天津知青的兴趣。这位天津知青出于好奇和挑战的心理,提议与哈尔滨知青打一个赌,看他是否真能如所言那样完成这个看似不可能的任务。

两人的赌约很快便在周围的知青中传开了,引起了广泛的关注。食堂内外的氛围因此变得热闹非凡,大家都在讨论这个即将发生的"大战"。一些知青表达了对哈尔滨知青能否完成挑战的怀疑,也有人支持他,认为他确有此能力。李铭忠在准备食物的同时,也被这突如其来的赌局所吸引,偶尔抬头望向聚集在食堂外讨论的知青们。

随着包子一篮篮地从厨房送出,众人的注意力开始集中到即将开始的吃包子比赛上。天津知青与哈尔滨知青坐在了食堂的中央位置,周围的知青则围坐在他们周围,观看这场特殊的挑战。李铭忠亲自负责盛汤和计数,确保比赛的公正性。

比赛开始,哈尔滨知青表现出了令人惊讶的食量,前几个包子几乎是一口一个,汤碗也是连连见底。起初,他的速度非常快,但随着包子数量的增加,他的吃相开始变得艰难。在场的知青此时也变得异常兴奋,他们互相打趣,同时不断地为两位参赛者加油,气氛一度达到了高潮。

随着比赛进入中段,哈尔滨知青的进食速度明显变慢,汤碗中的汤也不再是一口气喝完,他的表情开始显得有些勉强。最初的三四碗汤喝得还算顺畅,可到了第五、第六碗,明显感觉到困难重重。每当他抬起碗,试图像之前那样迅速喝下汤时,都变得犹豫和缓慢。喝下每一口汤,都似乎需要极大的努力,而且每吞咽一次,他的表情就越显痛苦。

周围的知青们开始察觉到情况不妙。原本热闹的气氛渐渐被一丝担忧所替代。他们中的一些开始低声讨论,是否应该继续这场看似越来越艰难的赌局。哈尔滨知青的脸色也变得越来越苍白,明显是体力和胃力都接近了极限。尽管如此,由于之前的豪言壮语,他似乎不想就此放弃,每次喝汤前都会深吸一口气,然后继续努力。

在场的知青们虽然兴趣仍旺,但看到哈尔滨知青这种状态,也开始出现了一些不同的声音。其中,有人开始劝说天津知青,建议他可以主动提出停止比赛。毕竟,比赛虽好,但健康和安全更为重要。天津知青原本看这场比赛兴致勃勃,但看到对手这般状况,心中也许也有了顾虑。毕竟,这只是一场友谊的挑战,无需逼得对方身体承受过大的负担。

经过短暂的内部斗争,天津知青最终决定放下面子,主动提出认输。他清楚地看到,继续下去对哈尔滨知青可能并无好处,而且从长远来看,保持良好的同伴关系比赌上一时的胜负更为重要。他站起身来,向大家宣布自己的决定,并向哈尔滨知青表示敬意,希望他可以停下来,不必再强迫自己。

天津知青的这一决定受到了在场知青们的支持和称赞。人群中传来一阵掌声,大家都表示理解和赞同他的选择。哈尔滨知青虽然还想坚持,但在众人的劝说和天津知青的主动认输下,他终于放下了碗,长长地舒了一口气,比赛就这样在一片和谐的气氛中结束了。

冒险与后果

在1972年的一个严冬之夜,北方的一个小村庄笼罩在寒风和月光下,气温降至零下三十多度。村庄中,一群年轻的知青围坐在炉火旁,试图驱散体内的寒冷。这时,一位名叫李明的知青突然站了起来,声音洪亮且带有几分自信。

李明刚从一本探险故事书中抬起头来,他读到的勇敢探险者在极端寒冷中依靠持续运动生存的故事让他深感兴趣。他向周围的朋友们宣称:“只要人在运动状态,即便是这种极端的低温,也完全不必担心冻伤。”

周围的人或是好奇或是怀疑,有人半信半疑地看着他,随即有人半开玩笑地提议:“李明,你如果敢试试,只穿短裤出去跑到离这里一里多的那棵大树再跑回来,我们就都信你说的没错。”

李明被激将了,他不仅想证明自己的理论,更想显示自己的勇气。他当即接受了挑战,脱下了厚重的外套和裤子,仅穿着一条短裤,准备出门。寒风如刀,他却毫不犹豫地冲出了暖和的屋子。

他的朋友们则在屋内通过窗户关注着他的动向,一些人还跑到门外,好让他看到自己的行为得到了监督。李明以接近百米赛跑的速度,踏着厚厚的积雪,一路向那棵约定的大树冲去。风雪中,那棵孤零零的大树显得格外清晰,是这个小村庄的一个标志。

到达树下,李明没有停下来休息,他迅速在地上拾起一块特别的石头,这是之前大家约定的证明。然后,他调转方向,以同样的速度冲回村庄。整个过程大约只用了十多分钟,当他冲回屋内时,他的身体已覆盖了薄薄一层白霜,脸色苍白,牙齿咬得格格作响。

尽管他成功地拿回了石头,证明了自己的勇气和速度,但李明的理论却遭到了现实的打击。第二天早晨,李明感到全身无力,疼痛难忍,被紧急送往了最近的医院。医生诊断出他全身多处严重冻伤,需要长时间的治疗。

来自 张华作. 韶华若素[M]. 2022

……广阔天地,大有作为

小便你没有经历,别乱放,毁了一代人。