美国的载人登月计划,又双叒叕推迟了。并非 NASA 不想登,而是马斯克的星舰拖了后腿。根据多家美媒曝光的 SpaceX 内部文件,其负责的“阿尔忒弥斯”计划核心装备——载人版月球着陆器 HLS,不仅进度严重滞后,甚至最早要到 2028 年 9 月才能准备好。结果就是:NASA 原本宣传得震天响、计划 2027 年把宇航员重新送上月球的“阿尔忒弥斯 3 号”,又要往后推。这一次美国媒体不再遮掩,甚至直接发出警告:中国可能会抢先一步,实现本轮登月竞赛第一次真正意义上的“登陆领先”。

为啥马斯克也会拖后腿?NASA 的目标其实很简单:只要能把人完整安全送到月球表面,再完整安全带回来,就算完成任务。然而马斯克的野心可远远不止如此,他想借 NASA 的项目做自己的“月球大跃进”:不仅要登月,还要顺便把月球基地的技术路线一起打包推进。也就是说,NASA 想要一个工具,而马斯克想建一套体系,两者的节奏天然冲突。

在 NASA 的规划里,星舰 V3 火箭要把 HLS 登月舱送到月球轨道的门户空间站停靠,宇航员从猎户座飞船转乘 HLS 再下月球,流程看起来完善但依赖性极强。然而现实却是一片尴尬:星舰 V2 都还没真正成功,更别提要支撑登月任务的 V3;至于 HLS 登月舱,目前连完整的试验样机都没成型,后续还需要多轮轨道测试。换句话说,美国登月计划最关键的一环,恰恰是整个系统里最不靠谱的一环。

问题不止在技术上,更在于美国社会结构的变化。

五十多年前,美国能把阿姆斯特朗送上月球,那不是“技术自然而然成熟”的结果,而是一个被政治意志强行点燃的结果。阿波罗计划诞生于冷战背景,是一次彻底的国家总动员:国会预算被压到前所未有的 4.5%,国家顶尖工业体系全员响哔哔走上生产线,数十万工程师几乎不考虑成本、不计风险,专注只做一件事:赶在苏联前面登陆月球。

今天的美国人常常把阿波罗浪漫化,仿佛那是一种正常条件下的技术胜利,但事实上,那是一种只可能在冷战极端压力环境下诞生的“政治冲刺”,是一场国家动员体制的奇迹,而不是市场模式下的常规产品。

时代已经完全变了。

冷战结束,美国没有了对手的“威胁感”,太空探索不再是国家安全的红线,而变成了预算斗争中的一项“高价项目”。NASA 的经费占比跌到历史低点,甚至常年被国会砍预算。更重要的是,美国选择了一条新的模式:不再自己做全套,而是大量外包给商业公司。当年阿波罗是“国家队全包”,现在阿尔忒弥斯则是“NASA 当甲方、SpaceX 等当乙方”。这种模式看似节省成本,但结果是:政治目标、商业逻辑、公司技术路线纠缠在一起,谁也不能完全对结果负责,谁也无法强行提高进度。马斯克的星舰作为一家公司研发的巨型科研产品,它必须考虑商业回报,也必须兼顾火星殖民等长期愿景,因此不可能像阿波罗那样“国家说什么时候必须完成就什么时候完成”。这一点决定了,现代美国不可能再复制当年那种“不计代价”的神迹。

更讽刺的是,过去美国最自信的不是技术,而是体系。

而如今恰恰是体系开始拖累进度。NASA 想求稳,但预算有限;商业公司想求快,但技术不成熟;政治想出成绩,但被多方利益牵制。这三股力量在拉扯之下,登月计划被迫不断延期。更别说 NASA 现在不仅要考虑航天技术,还要处理共和党与民主党反复变更的预算斗争,每次换政府就换战略,这种摇摆本身就是进度杀手。换句话说,今天美国登月困难的根本原因不是“技术退步”,而是“国家动员能力消失”。

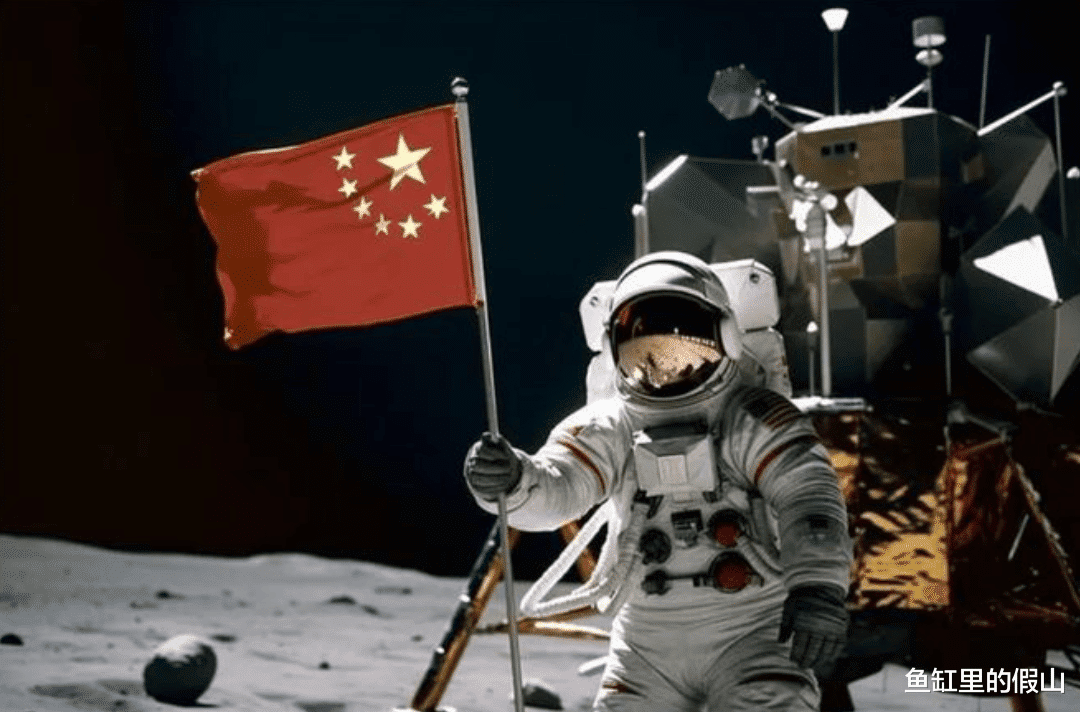

反而是中国,正在重现当年美国那种坚定目标、集中力量的路径。嫦娥工程是少有的长期稳定的国家级战略,从一号到六号几乎没有中断,也没有因政府更迭出现方向偏移。中国走的是稳扎稳打的路线:轨道探测、着陆、取样、再入、深空中继、重型火箭……每一步都是按计划推进。也正因此,美国才会在内部文件中第一次明确焦虑:中国可能真的会在这轮登月竞赛中率先实现载人登月。

当年美国几十万人只为让阿姆斯特朗踏出那一步,而如今美国却因为一家公司进度延迟而全盘停摆,这不是技术能力的问题,而是国家能力的问题。今天的美国已经无法再为一个目标动员整个国家,而中国却正处在技术积累、战略稳定、组织效率叠加的上升期。

美国登月再次延期,这件事的真实含义远比技术故障更复杂。它意味着,美国已经从“只要政治想做,就能在十年内把人送上月球”的国家,变成了“连确定登月时间都要看一个商业公司脸色”的国家。而这,正是五十年间世界格局最深刻的变化。

如果说阿波罗是旧时代美国实力的象征,那么阿尔忒弥斯的屡屡延期,则象征着美国体系性能力的衰减。而下一次人类踏上月球,应该就是我们中国人了。

![要拉到月球上去[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/3119897537014871085.jpg?id=0)