1999年,欧洲大陆上发生了一件耐人寻味的事。彼时,华沙条约组织早已解散八年,其对手苏联也解体了近十年。

然而,它的老对头——北大西洋公约组织(北约),非但没有随之退出历史舞台,反而将炸弹投向了远在巴尔干半岛的南联盟。

这场未经联合国授权的军事行动,向世界抛出了一个尖锐的问题:当最初的防御对象已然消失,这个强大的军事联盟,其存在的意义和目标究竟是什么?

要回答这个问题,我们需要回到半个世纪前,那个百废待兴又充满焦虑的年代。

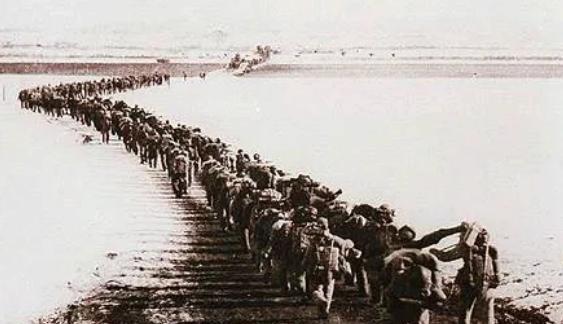

二战后的欧洲,如同一片巨大的废墟。

城市被毁,经济凋敝,而1946年席卷而来的极端严寒,更是让西欧各国陷入了严重的饥荒。正是在这片绝望的土壤上,两种力量在悄然争夺着欧洲的未来。

美国推出了旨在复兴欧洲的“马歇尔计划”,看似慷慨地提供了130亿美元援助。但精明的美国人并非慈善家,这些资金大部分规定必须用于购买美国的商品,这既为美国产品打开了稳定的出口市场,也将西欧的经济命脉与美国紧密绑定。

还有战争的创伤和对未来的迷茫,使得共产主义思想在欧洲影响力巨大。法国共产党一度成为议会第一大党,意大利共产党也势力雄厚。

美国深感忧虑,担心贫困和动荡会为苏联势力的西扩打开大门。

果然,地缘政治的裂痕迅速显现。

1948年,苏联支持的共产党在捷克斯洛伐克掌权。这个中欧国家在地理上被视为东西方的“桥梁”,它的“变色”给西欧带来了巨大的心理冲击,一种“红色浪潮”即将西进的恐惧感迅速蔓延。

几乎在同一时间,第一次柏林危机爆发,苏联封锁了西柏林的水陆通道,试图迫使西方势力退出。美国则用一场史诗般的空中运输予以回应。

这一“热”一“冷”两件事,如同最后的催化剂,让西欧国家下定了决心:必须与美国牢牢绑定,共同抵御来自东方的潜在威胁。

于是,1949年,以“集体防御”为核心原则的北约在华盛顿正式成立。

颇具讽刺意味的是,这个被东方阵营视为敌手的联盟,也曾被对方试图“加入”。1954年,苏联领导人赫鲁晓夫出人意料地提出申请加入北约。

他的逻辑很简单:既然北约自称是防御性组织,那么苏联的加入正好可以消除彼此的敌意,实现共同安全。但这番“天真”的提议被西方断然拒绝。这彻底表明,北约的“防御”有着明确的指向性。

次年,苏联便联合东欧七国成立了华约组织,冷战的两大军事集团对峙格局就此成型。

历史最大的转折发生在1991年。苏联解体,华约自动解散。按常理,北约失去了存在的理由。但事实恰恰相反,它开启了一场持续至今的“东扩”进程。

这里就不得不提一段至今让俄罗斯耿耿于怀的往事。在谈判两德统一时,美国国务卿贝克曾向苏联领导人戈尔巴乔夫承诺“北约一英寸都不会向东扩张”。

但这只是口头承诺,从未写入正式条约。冷战结束后,美国及其盟友将这番承诺抛之脑后:1999年,波兰、捷克、匈牙利加入;2004年,波罗的海三国等一批前华约国家甚至苏联加盟共和国也加入其中。北约的边界一步步抵近了俄罗斯的家门口。

在俄罗斯看来,这无疑是背信弃义和步步紧逼的战略挤压。2008年格鲁吉亚冲突、2014年克里米亚危机,乃至2022年爆发的俄乌冲突,其根源都在于此。

与此同时,北约的行为模式也发生了根本性转变。

它不再满足于“集体防御”的被动姿态,开始主动出击,进行“危机干预”。从轰炸南联盟到出兵阿富汗,再到空袭利比亚,北约的行动范围早已超出北大西洋区域,成为一个全球性的军事干预工具。

其存在的逻辑,也从“抵御一个明确的敌人”,转变为“需要不断寻找和定义新的敌人”,以证明自身存在的必要性。

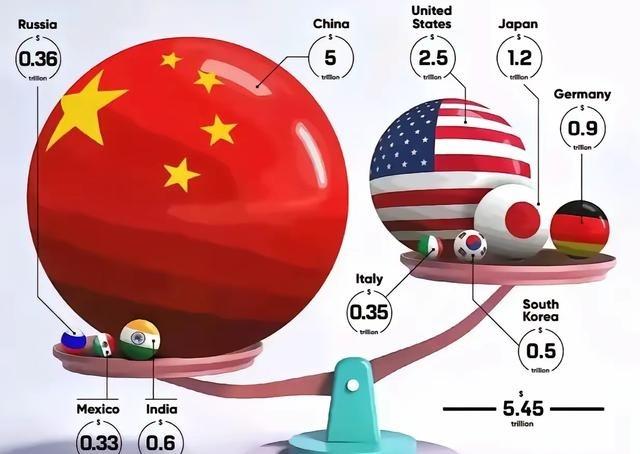

今天的北约,拥有32个成员国,军费总额超过俄罗斯十倍,无疑是地球上前所未有的强大军事集团。

但它更像一个被自身惯性驱动的庞然大物:它通过持续东扩来制造紧张,又利用这种紧张来强化内部团结,并以此确保美国对欧洲安全事务的主导权。

正如地缘战略大师布热津斯基所言:“谁控制了欧洲,谁就控制了世界。”

北约,正是美国实现这一目标的核心工具。

它的故事,远未结束,而其未来的走向,将继续深刻影响着整个世界的和平与安全格局。

评论列表