最近,小米汽车的法务部突然成为舆论焦点。一句“雷军不懂车辆结构,发的微博不算数”迅速引爆网络,被网友戏称为“小米汽车史上最离谱公关”。而这场争议的根源,就是从今年5月开始持续发酵的 —— SU7 Ultra 选装碳纤维前舱盖(俗称‘挖孔机盖’)风波。

今年5月,小米SU7 Ultra迎来首批车主。然而原本被视为“性能象征”的 4.2 万元碳纤维前舱盖,却掀起了一场风暴。

当初小米宣传时强调:

“双风道散热”

“提升下压力”

“复刻原型车风道设计”

“轮毂散热效率提升”

但车主实测后发现:内部结构与普通铝制机盖几乎差不多,风道属于“设计痕迹大于功能实际”。

随即,车主们直指小米存在“功能性虚假宣传”。而小米方面在压力下承认:信息传递存在不准确,造成用户误解。

补偿方案也迅速推出:

未交付订单可改回铝制机盖

已提车车主赠送 2 万积分

但显然,这样的补偿无法平息争议。

最终,超过100名车主联合起诉小米汽车,要求退还机盖差价并赔偿三倍金额。

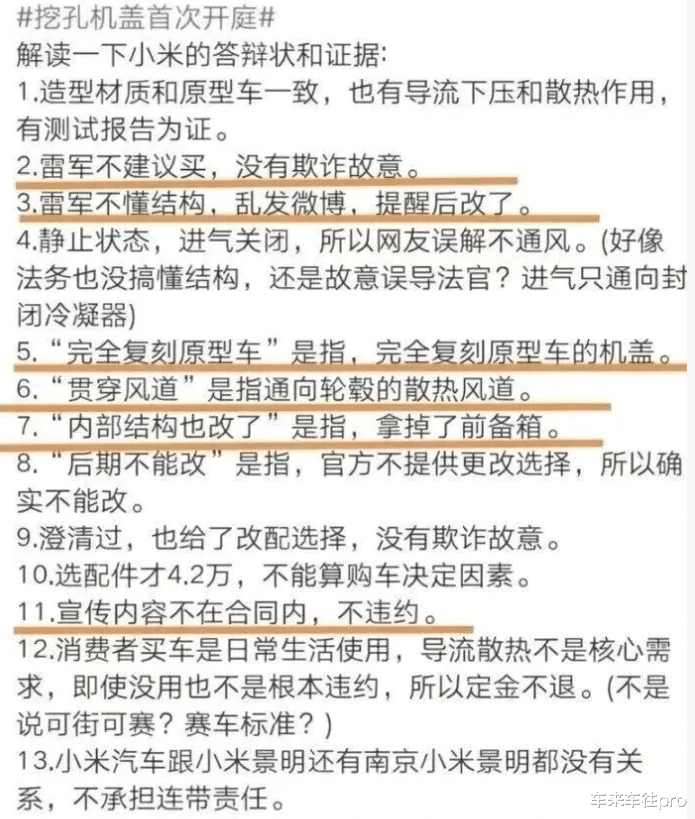

案件近日正式开庭,小米法务亮出厚达84页证据材料,其中两个核心辩点令人瞠目:

一是引用雷军的直播观点,称其“多次劝退”消费者小米法务称:

雷军在发布会、直播中曾反复表示“机盖不会便宜”“有点贵”

这等于提前提醒消费者理性选择

换言之:雷军已经提醒你别冲动选装,所以不存在误导。

法务的逻辑是:

量产机盖只是“照着原型车的样子做的”

功能宣传未写进购车合同

因此,小米不构成法律意义上的虚假宣传

然而最引发争议的,是法务指出:雷军某条相关微博已被修改,理由是“乱发微博,提醒后改了”。

这句话直接引爆舆论。

雷军作为小米最高决策者,同时也是小米品牌最关键的IP。他发布的微博、观点、承诺都被视为“品牌意志”。

如今,小米法务却公然表示:

雷军“不懂结构”

微博“不作数”

甚至“乱发微博还得被内部纠正”

这无疑等于告诉消费者:你看到的官方宣传内容,需要自行判断其是否真实?

品牌可信度瞬间跌落。

网友们的吐槽更是毫不留情:

“买黄金买成铜,商家说广告不算数?”

“创始人的话都不能信,那谁的话能信?”

“小米这是主动削创始人信誉来保公司?”

这波操作,被群嘲为“弃帅保车的最高境界”。

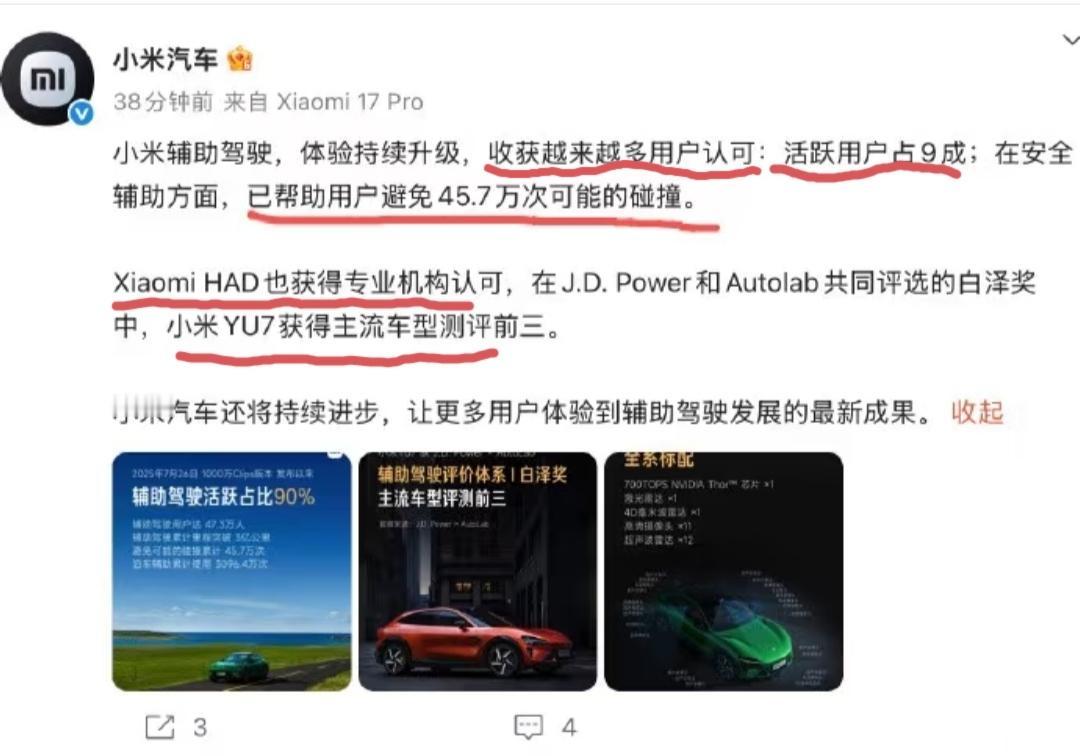

小米汽车一直依赖雷军的个人IP赋能:

雷军亲自直播

亲自试驾

亲自带货

亲自站台

消费者信的不是广告,而是雷军的“人格信用”。

如今法务公开否定雷军言论,相当于当众切割,直接让消费者怀疑:

“小米以后发布的信息到底算不算数?”

这对品牌伤害巨大。

2. 舆论压力反向升温,合理辩护却呈现荒诞观感公众看到的不是法律逻辑,而是:

企业试图“自我否定创始人”

用“创始人不懂结构”来解释宣传不准确

这种画风让舆论更加不满,负面情绪持续扩散。

3. 法律操作引争议,让企业形象更显被动此前小米试图申请变更法院管辖权,引发部分车主不满。如今又用“微博不算数”作为辩护点,使得维权方和舆论进一步强化对小米的指责:缺乏担当、回避责任。

这场风波还远未结束从碳纤维机盖本身,到品牌传播逻辑,再到此次法务发言引爆的次生争议,小米汽车面对的已经不只是一个选装件纠纷,而是:

品牌诚信体系的警报

传播链路失控的后果

IP驱动模式的反噬效应

最终需要小米给出的,不止是一个机盖的答案,更是一个“品牌可信度”的重新建立过程。

评论列表