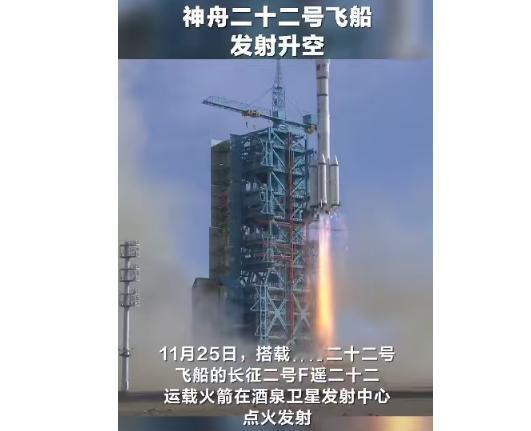

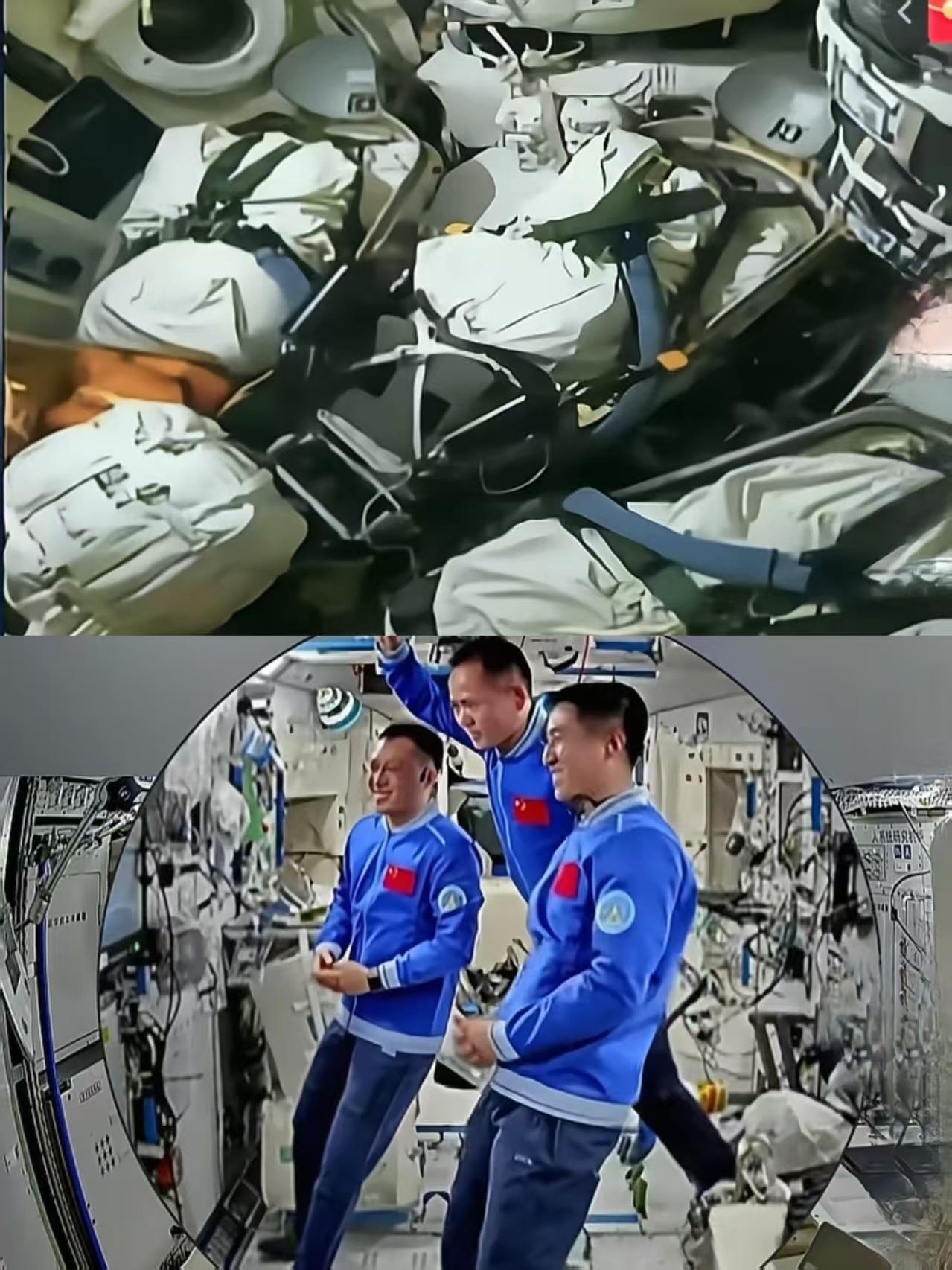

最让美西方震惊的不是我们飞船多,而是我们的神舟二十二号飞船居然以无人状态启程,满载物资奔赴空间站,本次,神舟二十二号飞船前往空间站,随行带了航天食品、航天药品、新鲜果蔬、空间站所需的备品备件……为太空任务提供坚实保障。 一个月前。神舟二十号返回舱舷窗出现的细微裂纹。 按照国际惯例,航天器遭遇空间碎片撞击后,最稳妥的方案是立即终止任务,但中国航天的应对却展现出截然不同的逻辑: 一方面,让神舟二十一号乘组提前接过驻留任务,确保空间站运营不中断; 另一方面,启动“发一备一”的滚动备份机制,将原计划2026年执行载人任务的神舟二十二号,在20天内改造为无人货运飞船,既要运送3名航天员4个月的生活物资,还要携带舷窗修复装置和空间站关键备件。这种“一边治病一边赶路”的操作,在全球航天史上前所未有。 无人飞船的载货设计,藏着中国航天对“生存需求”的深刻理解。 为了模拟载人状态的质心平衡,工程师把600公斤物资分装成128个标准化货包,用航天员收腹带固定在返回舱的三个座椅上——这些看似简单的捆绑,实则经过2000多次地面配重试验,确保飞船在3.5小时自主对接过程中,姿态偏差不超过0.01度。 更关键的是货物清单:除了常规的航天食品,还有可加热的牛排、蛋糕,以及生菜、草莓等新鲜果蔬,甚至包括便携式超声诊断仪和远程手术系统。 这意味着中国空间站的物资保障,已从“吃饱穿暖”升级到“吃出营养、病有良医”,为航天员6个月长期驻留提供了底气。 让西方真正震动的,是这套应急体系的“全链条闭环”能力。从神舟二十号发现裂纹,到神舟二十二号发射,20天里完成了风险评估、备件研发、飞船改造、火箭待命等127个关键节点。 对比美国波音星际客机故障导致航天员滞留9个月,俄罗斯联盟号冷却系统故障救援延迟10个月,中国用8.5天的应急响应时间,证明了“发一备一”策略的实战价值。 酒泉发射场始终有一枚长征二号F火箭处于16天快速发射状态,这种“宁可备而不用”的冗余设计,恰恰是空间站10年运营最坚实的安全垫。 无人货运的背后,是中国航天对“太空经济学”的重新计算。拆除载人座椅、精简生命保障系统后,神舟飞船的货运效率提升一倍,成本降低35%,形成了对俄罗斯“进步号”货运飞船的绝对优势。 更巧妙的是“一船两用”:上行时是载货飞船,对接后成为神舟二十一号乘组的“救生艇”,未来还可转为载人返回模式。 这种灵活切换的能力,让西方航天专家直呼“颠覆传统”——毕竟,国际空间站的救援依赖俄罗斯联盟号,每次发射都需要提前半年准备。 舷窗修复装置的搭载,暴露了中国航天“问题导向”的务实风格。 当西方同行还在讨论“是否需要在轨维修”时,中国工程师已经带着检测、切割、密封一体化设备奔赴太空。 这种“发现问题-技术攻关-在轨解决”的闭环,在神舟二十号到二十二号的任务序列中体现得淋漓尽致:200天内,从故障诊断到备件上天,再到后续飞船的设计优化,形成了航天器全寿命周期的质量管理体系。 正如国际宇航联合会的评价:“中国正在定义近地轨道的‘自愈能力’。” 最值得深思的,是这场“意外任务”背后的战略布局。神舟二十二号搭载的欧洲伽马暴探测器、巴基斯坦航天员训练设备,看似是应急任务的“附加项”,实则是中国空间站“建用并重”的缩影。 当国际空间站面临退役,中国正以无人货运为支点,构建“物资补给-科学实验-应急救援”三位一体的运营模式。 这种模式不仅让发展中国家获得平等的太空参与权,更以“零窗口发射”“厘米级对接”等硬实力,悄然改写太空治理的话语权。 如今,神舟二十二号已成为天和核心舱的“新前门”,舱内的牛排正在烤箱里升温,舷窗修复装置等待着工程师的召唤。 美西方媒体或许没完全看懂:这艘无人飞船的真正价值,不在于一次应急发射的成功,而在于它证明了中国航天已经构建起“从种子到救生艇”的完整生态。 当其他国家还在为“有没有飞船”发愁时,中国已经在琢磨“如何让飞船更聪明、更贴心”。 这种从生存到生活、从应急到常态的跨越,才是让世界真正侧目的中国航天逻辑。