德国之声记者用“民粹”评价中国人的爱国情怀,这信息在社交平台上被迅速扩散,话题搅动得挺热闹。 那“民粹”二字其实有点让人不舒服,全世界范围里爱国都很普遍,你说中国人自豪是民粹,凭啥?说到底,这种话术西方用很久了,先给你贴一标签,然后慢慢把你的认同消减掉,故意制造隔阂。德国之声的这波操作,不是新鲜事。 慕尼黑大学有份2023年内容分析报告,里面数据写得清楚,德媒报道中国内容,42%含“民族主义”或者“民粹”的标签。反观同样带有本土色彩的选择党,类似标签只用在5%的报道上。讲得含糊点,就是同一种情感被切成两半,一半是“可怕的民粹”,另一半就“政治诉求”了?这逻辑谁都能看得出双标,可谁又常年不自觉就被影响? 中国驻德使馆的问卷调查同样有点意思。华人群体超过七成觉得他们已经预设好负面框架了,你都没说话,标签就贴好。跟着德国权威机构民调数据显示,对中国持负面看法的本地受访者窜到66%。标签化报道和民众印象几乎同步。是不是有人觉得,这种趋势没啥问题?其实细看,公共情绪和媒体输出就像连环效应,掺杂私货后,“团结”变成了警惕甚至敌意。那,等于是人为制造裂痕。 这些数据明摆着摆在这里,可有人总喜欢说,现实复杂不能简单化。是啊,那为啥西方媒体偏要把中国人的团结切碎了分析?难道中国人习惯表达集体认同,就是因为没见过外面世界?还是根本没人愿意深挖背后的关系,各说各的算了? 以实操案例看,柏林某高校的中国留学生群近期讨论很激烈,话题围绕德媒标签化。有同学抱怨,一旦主张自己观点就被定义为“民族主义”,而旁边德国人表达同类诉求被视为“参与社会”。那标准到底在哪?大家都想公平,但连话语权都拦着,不让你自我表达。这种心理落差有人体会过么?是不是还会影响未来留学人数和交往质量? 细说起来用简化标签来描述复杂情绪,其实只方便了报道者。省去分析成本,直接归类,最后反而消耗掉自己的可信度。新闻应该尊重情感和真实,那为何宁愿消耗自己信誉也不想深入对话?难道怕讨论出来结果动摇长久树立的立场?有些媒体似乎一点都不在意专业伦理,只追求流量,连最基本的平衡都扔在一边,你信么? 其实西方艺术圈和新闻界一再重复这种“怜悯+鄙夷+傲慢”的姿态。你遇到过没?我有点怀疑,他们的自信和中国人的自信本质区别是啥。不太会有任何解释,说到底还是情感表达和身份认同被截断。 说“民粹”也罢,“民族主义”也好,这些词只是工具。真到了需要公开讨论的时候,连最基本的沟通渠道都被断了。有必要非要用负面词汇包裹别人那点基本情感么?这事绕不清楚。 怎么看,中国人的朴素爱国情感被误读成民粹,这结果本身就怪,西方媒体和本地社会的双重标准,无意间加剧了偏见分裂。是不是未来还有机会把话说清楚?又有谁敢主动换个角度交流? 你说,如果“爱国”真的成了贬义词,那接下来会不会连普通团结都得小心翼翼?媒体这种讲话方式,到底帮了谁?等你们聊聊,也许这些问题不需要答案。

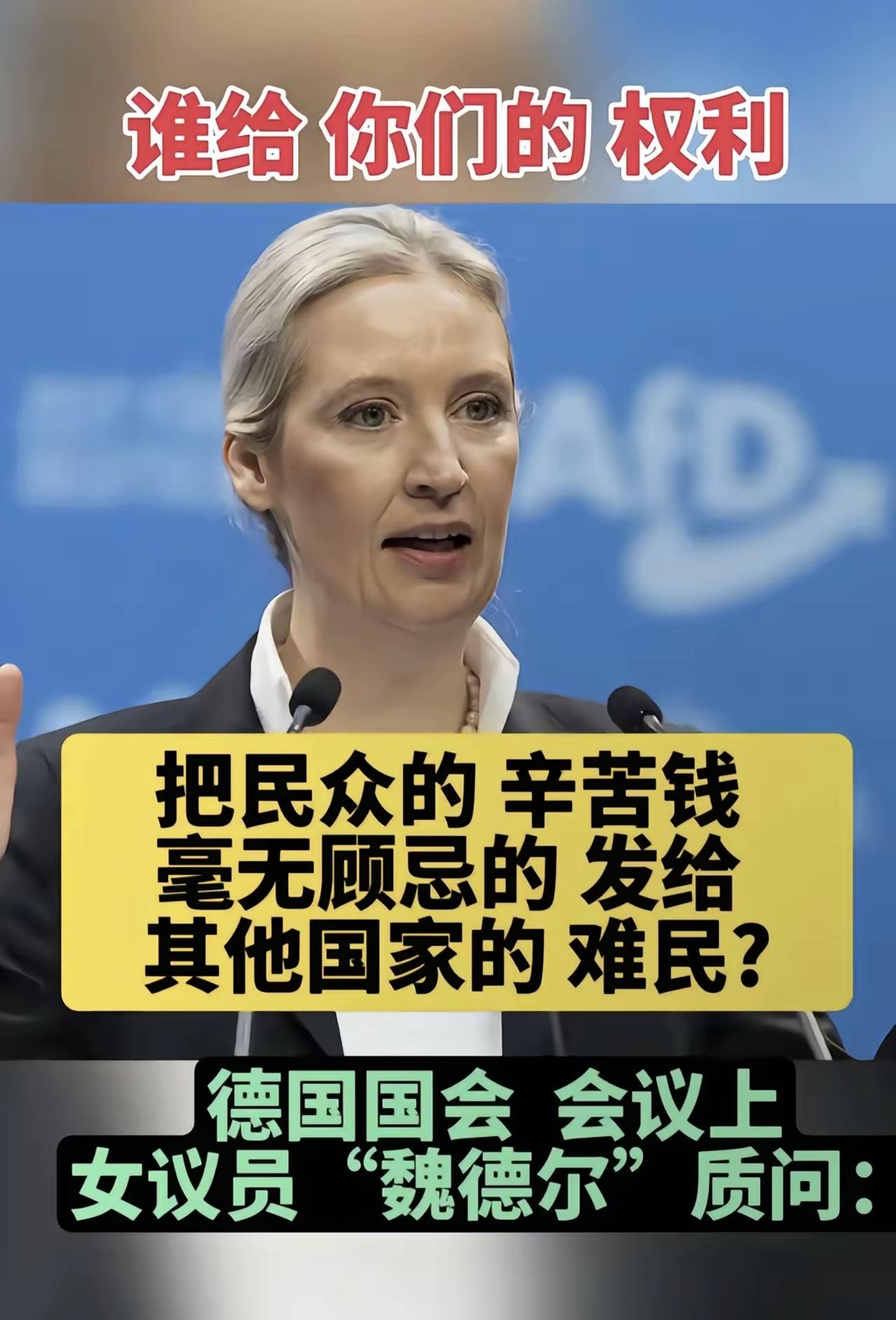

![德媒称,德国已不知道怎么与中国“平等相处”…[捂脸哭]德国显然对德国副总理兼财长](http://image.uczzd.cn/4348736820294819395.jpg?id=0)