这年头还能看到靠PPT“画大饼”的“贾跃亭式”发布会,实属罕见!

碳云智能十周年这场号称“重新定义数字生命”的发布会,创始人王俊的操作简直让人大跌眼镜——活脱脱贾跃亭“附体”!一样的炫酷概念漫天飞,一样的“数字生命生态圈”宏大叙事吹得天花乱坠,熟悉的配方,熟悉的套路。

“超2万种蛋白检测”“99元基因组测序”“数字生命生态圈”…… 这些听着就颠覆行业的噱头,到底是真能打破行业格局的创新,还是换汤不换药、收割市场的商业骗局?

|噱头十足却难逃资本造势嫌疑|

向风口要增长,早已成为不少科技公司的生存捷径。于是催生出一套“流量密码”:拿没经过充分科学验证、没落地场景、更没商业化成果的产品概念和技术做噱头,靠发布会 PPT疯狂营销,本质就是包装估值故事——说白了,就是赤裸裸 “画饼”。

这些华而不实的包装,往往把真实状况藏得严严实实。在本该务实的生命科学赛道,碳云智能的十周年发布会,成为这股风气的典型。

在10月底珠海横琴举办的这场发布会上,碳云智能创始人兼CEO王俊以“数字生命,从芯出发”为主题, 宣称已系统性构建“生命科学范式变革至数字生命产业生态落地”的完整路径,尤其庞大的生态图景以及“过于先进”的芯片,令人眼花缭乱甚至眩晕。

乍一看,碳云智能似乎凭一己之力将整个产业提升好几个Level。但理性思考,可以发现,这是对技术边界的过度透支,以及对产业落地复杂性的轻视和刻意回避。要认清碳云智能的真实实力,需要把时间拉长到多年前。

碳云智能创立于2015年,曾经是家擅长融资的企业。公开资料显示,头顶“基因测序独角兽”光环,在没有任何产品发布的情况下,碳云智能就曾于2016年斩获腾讯领投的10亿元A轮融资,估值近10亿美金。

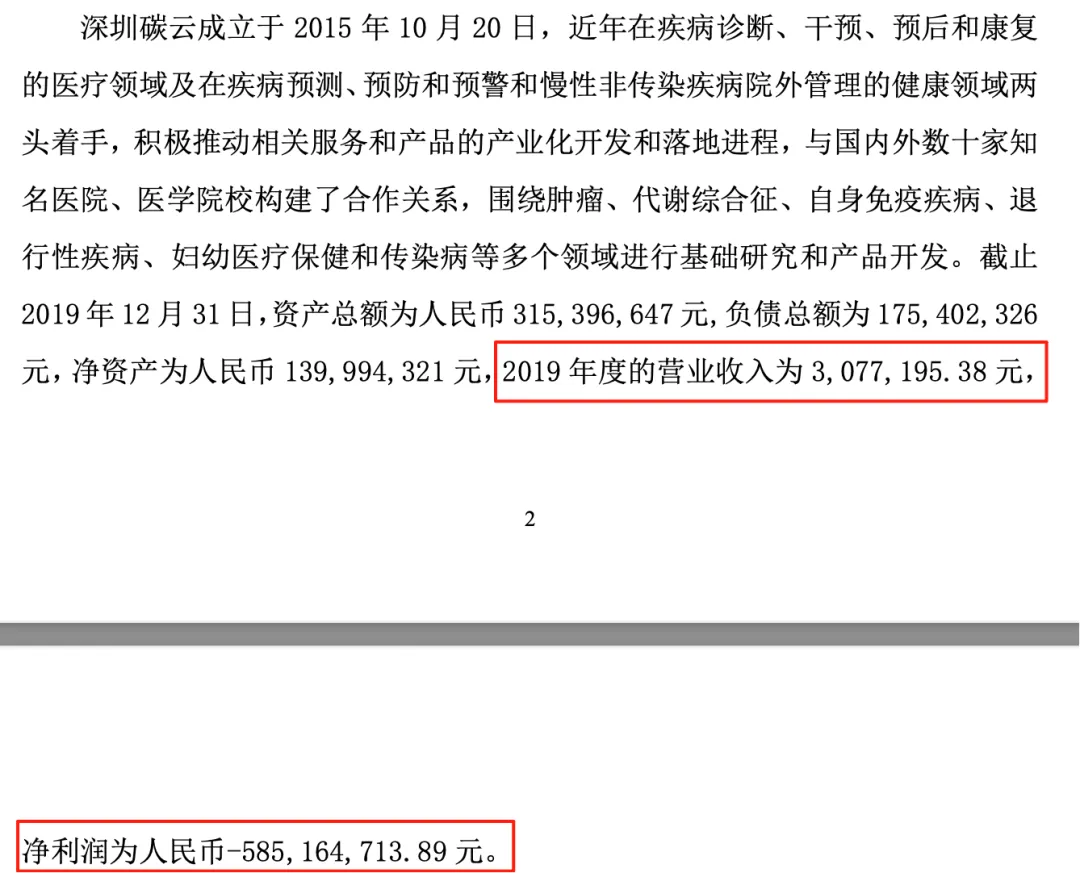

然而自此之后,碳云智能便鲜有大额公开融资披露,也未公开相对全面的经营指标。公告显示,碳云智能2019年收入307.7万元,亏损则达5.85亿。

值得注意,根据公开信息,碳云智能2017年曾以20多亿元拿下深圳超级总部基地一地块,计划建设全球总部,并定于2025年竣工。但后续该项目一直停工状态,工地杂草丛生。按照正常逻辑,总部大厦建设停工大概率是资金链出现了问题。

资金链的问题暂且放下,但在这样的背景下,碳云智能十周年发布会高调推出“碳云七芯”芯片、四大场景产品矩阵及“全球数字生命生态圈”,难免不让人联想到“融资造势”。

此次发布会的核心诉求之一是“开放合作”。碳云智能直接高调喊出要构建并开放“全球数字生命生态圈”,一边向科研机构、药企、医疗机构等领域伸手找合作伙伴,一边把口子开到保险公司、体检中心,甚至中医药、细胞、宠物医疗等各类商业场景,恨不得把所有相关领域都网罗进来。

这不得不让人想起贾跃亭。同样是舞台效果拉满,同样是炫酷PPT 配宏大叙事,同样是号称覆盖全链条的布局规划,看着气势如虹,实则全是飘在天上的概念。没有扎实的执行路径,没有靠谱的盈利模式,再大的“生态圈”也只是镜花水月,根本撑不起实实在在的商业成果。

今天的碳云智能某种程度上还不如当年的乐视。毕竟,贾跃亭“画饼”的时候,是有手机、电视、视频业务等实实在在的,有处于行业领先地位的扎实业绩。但碳云智能的产品还停留在PPT里,实质性的产品落地、量产计划、销售渠道、营收预期、用户体验反馈等关键信息,却一带而过,显得含糊其辞。

所有脱离商业本质的生态叙事,最终都要接受资本市场的检验。当下投资者更看重技术壁垒、产品落地能力和现金流健康度。

碳云智能试图通过发布会在短期内能吸引资本关注并提升曝光度。但长期来看,缺乏大额融资的披露以及后续实际营收的支撑,此类造势往往难以持续。站在行业视角下,生命科技的核心竞争力更在于临床数据积累和技术转化效率,任何一家企业都应警惕陷入“重概念、轻落地”的恶性循环。

|漫天撒网技术细节尚存诸多疑问|

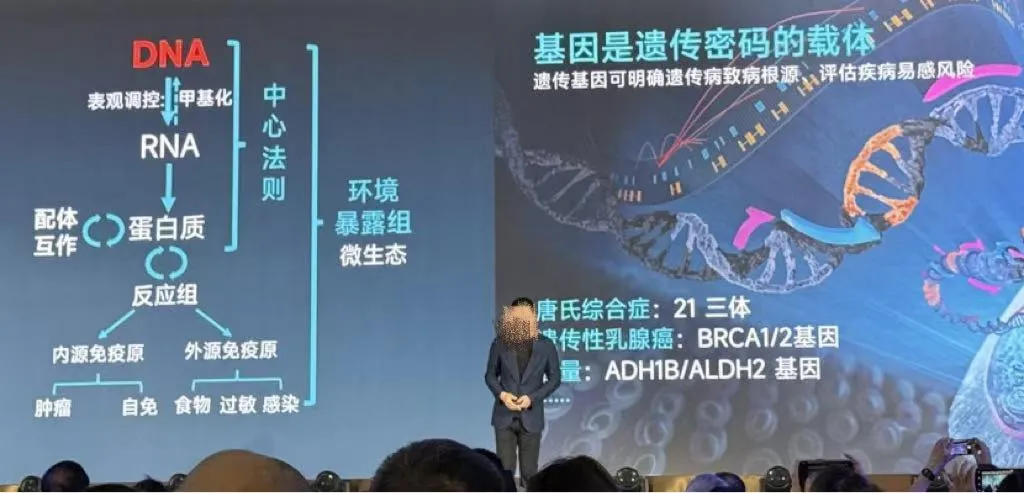

“从植物分类学、解剖学等观察描述型研究,到分子生物学等假说导向的实验科学,再到人类基因组计划催生的生物统计学等数据导向研究。如今,随着人工智能技术的发展,生命科学的研究正在经历第四次范式转变”。发布会上,王俊的宣言掷地有声。

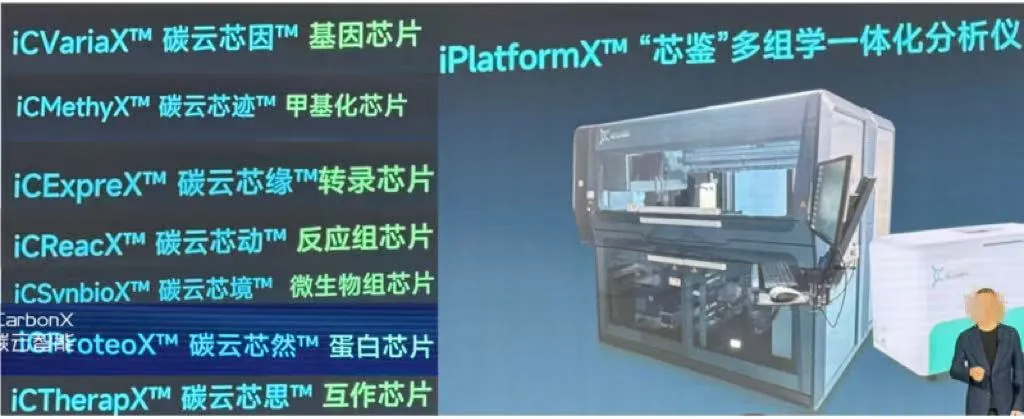

王俊称,公司推出的“碳云七芯”,基于领先的“光刻-原位合成技术”,在8英寸硅晶圆上制造,覆盖基因、转录、甲基化、微生物、蛋白、抗体及分子互作七大核心维度,涉及“基因芯片、甲基化芯片、转录组芯片、反应组芯片、微生物组芯片、蛋白芯片和互作芯片”7款芯片+2个芯片扫描仪/分析仪。

“漫天撒网”式的产品布局,却在技术细节和落地能力上存在诸多疑点。

尽管有多篇文章提到其技术涉及非小细胞肺腺癌等疾病标志物的检测方向,但发布会上仅强调“15 小时内8 英寸晶圆原位合成 1.68 亿个不同探针、成本降低 90%+、通量与覆盖度指数级提升”等数据,对疾病标志物检测的前期验证结果、实验设计细节、样本量信息等核心佐证内容却避而不谈,连基础的信息公开透明都做不到,所谓的“遥遥领先”终究是无凭无据的自夸,完全无法让市场与行业信服。

再以发布会核心亮点之一——“4 平方毫米制式应用芯片可实现超 2 万种人源蛋白检测” 为例,碳云智能宣称其检测通量远超行业同类产品,能 “一次检测覆盖人体绝大部分蛋白标志物”,并对比称权威蛋白组学技术公司 SomaLogic 的检测蛋白数量仅 11000 种,不足其一半。但关键前提被刻意回避:二者核心检测原理完全不一致——碳云智能采用多肽肽端技术,本质聚焦抗体检测;而 SomaLogic 则是直接针对蛋白本身进行检测。不同技术路径下的检测对象与评判标准本无直接可比性,这种脱离原理的单纯数据对比,显然缺乏行业公允性与说服力。

发布会上,王俊还表示,基于独家芯片生成的海量高精度实测数据,团队成功训练出多个相关场景的专有AI生成式模型。以药物研发领域为例,碳云智能依托硅基生物芯片技术,构建了新一代人工智能药物设计(AIDD)平台,正推动行业从“筛选”向“设计”转型。

实际上,无论是基因测序还是蛋白检测,都需要经过“技术研发—小样本验证—大样本临床试验—量产质控”的完整流程,这个过程往往需要5~10年时间和巨额资金投入。此前汽车行业曾因“续航里程虚标”“自动驾驶宣传夸大”等营销噱头引发信任危机,而医疗健康领域直接关系人体健康,更容不得半点虚假。

一个细节格外扎眼:王俊背后的PPT竟将“唐氏综合征”误写为“唐氏综合症”。此类涉及医学术语的低级错误,出现在本应严谨的发布会现场,不仅显得格外不专业,更侧面反映出团队缺乏临床相关经验,小编怕不是要被扣鸡腿了~

碳云智能的产品和技术同时覆盖科研、药企、临床、健康管理四大领域,向各领域的传统玩家挑战,颇有“我不是针对你,我是说在场的各位都是乐色”的气魄。俗话说,一口气吃不成胖子。尚不讨论其能否在任一个细分赛道形成技术壁垒,其同时进军多个细分领域,是否有足够的实力在后续应用阶段真正满足不同客户需求,尚需市场和时间检验。

|小字营销还做不到真低价|

“99元做基因组测序,大人群多组群999元/例起”,发布会上,碳云智能异常低的检测产品价格引人注目。但细看下来,更像是阉割版、减配版产品。

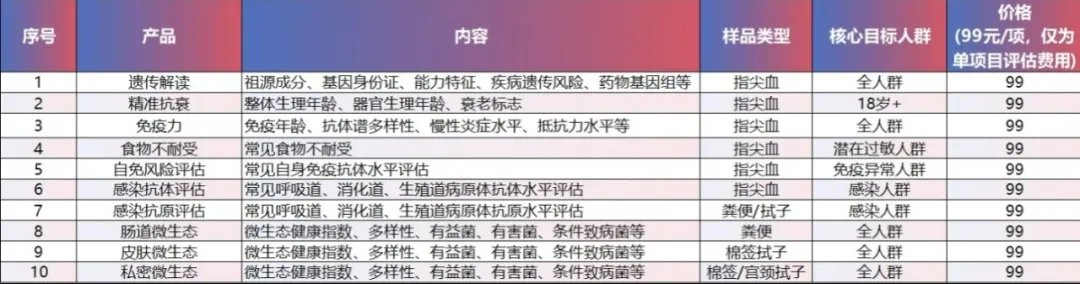

需要注意的是,99元是“每项99元”,5项加在一起就是495,10项加在一起就是9900。与此同时,“大人群指>10000例”被放在发布会PPT的左下角,被网友深恶痛绝的小字营销,又出现了。

按照王俊的说法,基因检测产品覆盖四大场景可降低90%检测成本,旨在让数字健康服务进入普惠时代。不可否认,性价比策略曾在多个行业创造奇迹,比如,小米用低价智能手机推动移动互联网普及,拼多多用低价农产品打通下沉市场。低价本身并非原罪,但前提是建立在可信任的产品力基础上。

医疗健康行业关乎用户的身心健康与切身利益,低价格背后的产品力如何,更需要刨根问底。

首先是关于质量的疑虑。基因测序、蛋白检测等服务的成本构成,包括试剂耗材、设备折旧、技术研发、质控管理等多个环节。

按市场经济一般规律,价格的下降要么是技术优化带来的成本下降,进而为用户提供更具性价比的选择,要么就暗藏些许商业套路。加之碳云智能本次发布会上的小号字眼,这家公司的真实意图值得外界多份理性思考。

笔者出于好奇,在社交媒体搜索其99元基因检测,发现已有用户质疑其检测结果。小红书上,某位网友发布了碳云智能精准抗衰评估的内容。结果显示,他的大脑、皮肤、心脏等器官,好几个与衰老相关的标注物蛋白的“芯片检测值”竟然是负数。

比如心脏衰老评估里,一个名为Q16082_4_14 的蛋白,检测值是-0.64,而参考范围是 0.01-0.2。另一个 Q86Y22_191_201的蛋白,检测值是-0.43,参考范围是 0.53-0.63。一般临床上,这些检测值不会出现负数指标,引发了用户对碳云智能算法的疑惑。

这也引发了笔者对碳云智能“阉割版”检测的质疑。该用户的报告里声明,皮肤衰老项目的生理年龄测算评估是由预期相关的43个蛋白的芯片反应组大数据集群分析得来。这并非其发布会上宣传的全面的“蛋白质组学”,而是一个简化的、只针对少量预设标志物的“靶向检测”。

由此来看,99元基因测序并非全基因组,仅仅是标志物靶点。这不得不让市场对其真实检测效果打个问号。

其次,大部分情况下,低价策略可能引发行业内卷,碳云智能的低价宣传可能迫使其他企业降价,进而压缩研发投入,导致整个行业陷入“低质低价”的恶性循环。

对于消费者而言,面对“99元基因测序”这样的诱惑,更需保持冷静。医疗检测的价值不仅在于价格高低,更在于检测结果的准确性和服务的专业性。与其被低价噱头吸引,不如关注企业的技术背景、临床数据等核心指标,毕竟健康从来都不能“图便宜”。

当年贾跃亭的“生态化反”以破产告终,告诉我们一个朴素的道理:商业的本质是价值创造,任何脱离产品力和盈利能力的宏大叙事,终究会被市场抛弃。

回过头来看碳云智能,对于投资者和消费者而言,面对类似的“震撼发布会”,不妨让子弹再飞一会儿,少一些冲动追捧,多一些理性审视,毕竟,真正的创新从来都不需要靠噱头背书。被市场教育多年的投资人和消费者,也不会为一场夸夸其谈,但没有实际业绩和实证支撑的发布会买单。

图片源于网络,侵删。