图 | 谭震林

1947年,南麻一战失利,华野上下气氛压抑。副政委谭震林提笔就给军事主官粟裕写了封信,信里没绕一点弯子,直接点了八个字:“粗心大意,缺乏远见”。这位连陈毅元帅都说“脾气太大管不住”的“谭大炮”,为何会对自己的老战友、堪称“军神”的粟裕开火?这背后,又是怎样一段不打不相识的战友情?

1947年的山东,雨季来得特别早。连绵的阴雨不仅浇透了沂蒙山区,也让华东野战军司令部里的气氛格外凝重。

副政委谭震林捏着刚送来的战报,盯着上面“伤亡两万余人”的数字,半晌没说话。他猛吸几口旱烟,拿起笔想在信纸上写点什么,结果因为用力过猛,笔尖直接把信纸戳了三个窟窿。

最后,他还是落笔了,收信人正是两个月前在孟良崮全歼国民党王牌整编74师、被全军誉为“常胜将军”的粟裕。

“你在军事上太粗心大意!”这句话,他写得毫不含糊。

你说怪不怪?就在两个月前,粟裕指挥华野,硬是用27万兵力啃下了国民党45万精锐,打出了震惊天下的孟良崞大捷。可转眼到了南麻、临朐,仗就打得不顺了。而谭震林这位老革命,偏偏就在这个节骨眼上,毫不客气地给这位军事天才“上了一课”。

图 | 粟裕

人送外号“谭大炮”说起谭震林这脾气,在整个三野都是出了名的。陈毅元帅就曾经给人打过预防针:“他要是朝你发起火来,一般人还真受不了。不过你也别往心里去,他这人啊,脾气发完就没事了,一转脸还能跟你说笑,该替你说话的时候绝不含糊。”

这就是谭震林,批评人从来当面就来,嗓门大、火气旺,但背后从不记小账,更不会给你穿小鞋。用现在的话说,这人“不搞职场政治”。

1946年打涟水保卫战的时候,有件事特别能说明他的风格。当时负责民力动员的项南正在河边指挥抢修被炸毁的桥梁,情况紧急,人手又不够,河边上挤满了等待过河的队伍、伤员和物资,乱成一锅粥。

正忙得焦头烂额呢,通信员骑马送来谭震林的亲笔命令。项南拆开一看,冷汗唰地就下来了,命令上白纸黑字:“今晚不把桥架好就枪毙你!”

项南知道这位“谭大炮”说到做到,赶紧带着大家拼死拼活地把桥给架通了。

等谭震林过来视察,看到桥修得不错,刚点了头,可一转眼看见河岸边人喊马嘶、乱糟糟的场面,脸立刻又拉下来了。

“这哪是在打仗?这分明是在搬家!”他眼睛一瞪,发现不少担架上竟然还堆着零零碎碎的坛坛罐罐,立马转头命令身边的参谋:“去,派几个兵,把那些担架上的夜壶什么的,全给我砸了!”

就因为他这脾气,好多干部见了他都发怵。当年三野里流传着这么个说法:“见陈老总不怕,见粟司令也不怕,唯独见了谭政委,得先摸摸自己扣子扣好没有。”

图 | 陈毅

从井冈山走出的“谭老板”谭震林生于1902年,湖南攸县人。1927年跟着毛主席上了井冈山,算是最早参与创建革命根据地的那批人。

在井冈山时期,谭震林就当上了茶陵县工农兵政府主席,这可是咱们党历史上第一个县级政权,他这个“首任县长”的名头响当当。

论资历,红军时期粟裕还在当师长的时候,谭震林已经是军一级的领导了。在中央苏区,他当过福建军区的司令员兼政委,那是实实在在的封疆大吏。

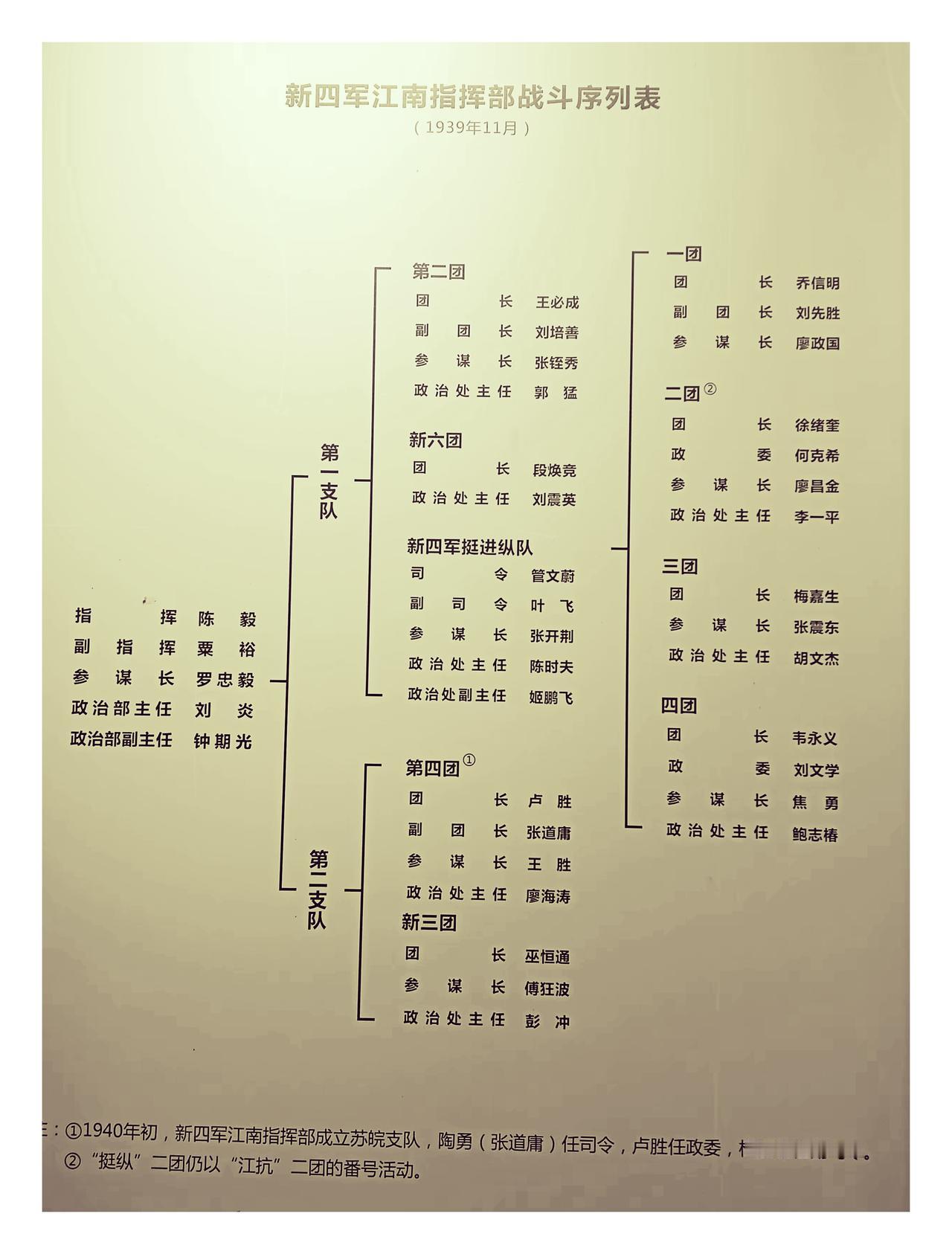

到了抗战时期,他是新四军第六师的师长兼政委,跟黄克诚、张云逸这些名将都是一个级别的。

解放战争时期,他更成了第三野战军的“三驾马车”之一,与陈毅、粟裕一起指挥这支精锐之师。

说到“谭老板”这个外号,来历挺有意思。一种是说毛主席开会时习惯性地问他“谭老板,你怎么看?”,叫着叫着就传开了。另一种说法是他搞地下工作的时候,扮商人扮得太像,大家都叫他“林老板”,后来就演变成了“谭老板”。

不管哪个说法,这个带着江湖气的外号,倒是跟他雷厉风行的作风特别配。

南麻、临朐:仗为什么没打好?

南麻、临朐:仗为什么没打好?时间回到1947年,那时候华野的情况确实不轻松。孟良崮虽然吃了块肥肉,但周围的压力一点没小。

国民党那边,名将范汉杰带着十一个师,搞什么“滚筒战术”,像碾磙子一样慢慢往前推,想把咱们的山东根据地一点点压扁。

正好这时候,毛主席指示华野“分兵”作战,配合刘邓大军挺进大别山。于是华野就分成了三路:陈士榘、唐亮带一路往鲁西去;叶飞、陶勇带一路;陈毅、粟裕和谭震林这几位主要领导带一路。

这一分兵,范汉杰也调走了七个师去追别人,自己身边就剩下四个师。粟裕一看,觉得机会来了。

7月17日,粟裕抓住战机,包围了范汉杰手下的整编第11师。可连着打了四天,硬是没啃下来,加上邱清泉和黄百韬的援兵眼看要到了,只好撤了。

到了7月24日,粟裕又指挥部队去打临朐的国民党整编第8师。结果又打了六天,还是没打下来,只能再次撤退。南麻、临朐这两仗,就这么遗憾地收了场。

后来大家总结经验,觉得失败原因主要有这么几条:一是咱们自己准备不够充分,兵力也有点分散;二是敌人确实不弱,准备也很充分;三是天公不作美,那雨下得,弹药都受潮了;四是多少也有点轻敌,孟良崮赢了之后,心态有点飘。

“粗心大意,缺乏远见”这八个字的分量

“粗心大意,缺乏远见”这八个字的分量南麻、临朐没打好,作为军事主官的粟裕第一个站出来承担责任,主动向中央请求处分。中央回电鼓励他,让他放下包袱,准备再战。

但谭震林这边,却给粟裕写了封措辞严厉的信。他在信里既肯定了粟裕的长处,也毫不避讳地指出了问题。

最让粟裕受到震动的,就是“粗心大意,缺乏远见”这八个字。

谭震林在信里说得更直白:“一个真正高明的军事指挥,走一步要看几十步,你呢,有时候只看一两步。指挥几十万大军,眼光不放长远点,太危险了!”

这些话,句句戳在点子上,尤其是对粟裕这样以谋略见长的指挥官来说,更是刺耳。

不过谭震林也不是光批评别人,他在信里也做了自我检讨:“我这么说,不是推卸自己的责任。我这个人嘛,向来决断快,但粗枝大叶,不够细心严肃,有时候还喜欢自吹……”

粟裕收到信后,对老战友的直言相谏表示了感谢,还回信做了沟通。两位老革命都是胸怀坦荡的人,这事儿非但没让他们产生隔阂,反而加深了相互理解。

不打不相识,越打越默契

不打不相识,越打越默契经过这次“书信交锋”,谭震林和粟裕的关系非但没受影响,反而在后面的打仗里配合得更好了。

陈毅有次开玩笑说他们俩:“一个唱红脸,一个唱白脸,这戏倒让他们唱明白了。”

到了1948年底打淮海战役的时候,中央决定成立总前委。五位主要领导里,陈毅当时主要在中野那边,华野这边实际上就是粟裕和谭震林在挑大梁。

这时候的谭震林,对粟裕的军事才能已经是心服口服。

从济南战役到豫东战役,再到淮海战役中华野一举消灭55万国民党精锐,这一连串的胜利,让谭震林彻底认准了粟裕的指挥本事。

新中国成立后,粟裕当了总参谋长,谭震林则是国务院副总理。1955年授衔的时候,谭震林没戴上军衔。

这不是因为他和粟裕有过什么过节,而是因为他已经转到地方工作。按当时的规定,离开军队系统的原则上不参与授衔。

有人替他可惜,说按他的资历,怎么也该是个上将。谭震林听了直拍桌子:“干革命是为了肩膀上多颗星吗?能让老百姓吃饱饭,那才是真本事!”

老战友的晚年真情

老战友的晚年真情1958年,粟裕在军内受到批判,处境很不好。在那次军委扩大会议上,不少人都被迫说了违心的话。

但谭震林始终没有站出来批判粟裕,大部分时间都选择沉默。当有人不顾事实,硬说粟裕不会打仗、造成重大伤亡时,坐在下面的谭震林眉头紧锁,一脸的不认同。

他是亲眼见过粟裕怎么打仗的人,他不能跟着昧良心。

到了晚年,这两位老战友的情谊更加深厚。1975年秋天,在杭州的一个老式厨房里,77岁的谭震林和粟裕又见面了。

两个头发花白的老人,围着灶台煮面条,蒸汽把眼镜片熏得模糊。谭震林突然把筷子往桌上一拍:“当年南麻要是听我的,先打黄百韬,哪会吃那个亏!”粟裕夹着面条的手顿了顿,突然笑出了眼泪:“老谭啊,你这脾气要是能改改,咱们早把国民党赶到海里喂鱼了。”

80年代初,谭震林受邀参观徐州淮海战役纪念馆。看着看着,他发现不对劲——馆里的展览过分突出中野的贡献,对真正作为主力的华野和粟裕的指挥却轻描淡写。

老爷子当场就火了:“你们这写的是什么历史?淮海战役是谁指挥的,你们难道不清楚吗?” 当着所有人的面,他毫不客气地提出了批评。

谭震林的外孙王石达后来回忆说:外公这辈子最佩服的两个人,一个是毛主席,另一个就是粟裕。那些说他们俩不和的传言,纯粹是瞎扯。

1984年2月5日,粟裕大将逝世。楚青在整理丈夫遗物时,发现了一个珍藏的铁皮箱。

箱子最底下,整整齐齐地放着1947年南麻、临朐战役后的电报底稿。纸页早已泛黄,上面的“大雨阻隔”、“弹药受潮”等字迹被钢笔反复涂抹过,而结尾那句“责任全在粟裕”,更是被重重地划成了黑疙瘩。

原来,当年华野的后勤纵队被洪水冲散,好几天都没能送上去一箱炮弹。而粟裕在给中央的检讨电文里,把所有的责任都揽到了自己一个人身上。

当谭震林写下那封批评信的时候,粟裕正瞒着所有人,向中央发电报,请求撤掉自己的指挥职务。

两位老将,一个在明处直言不讳,一个在暗处独担重责。这才是真正的战友情——吵得面红耳赤是真的,但关键时刻的担当和理解,更是真的。