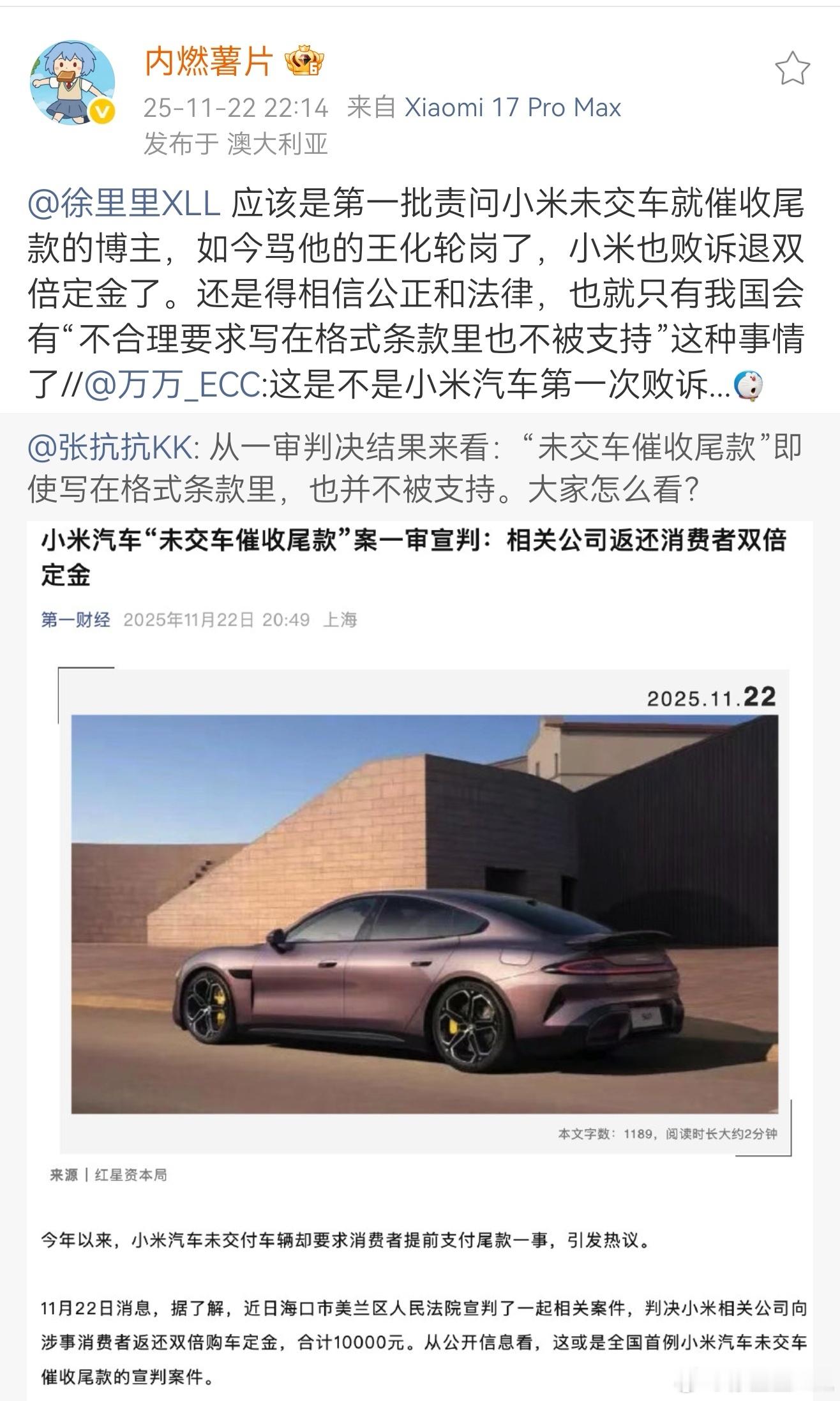

李女士付了定金,小米突然催尾款,法院判退双倍 2024年7月,李女士在小米汽车APP上支付了5000元定金,预订了一辆霞光紫的SU7 Max车型,收款方显示为小米景明科技公司,虽然并非小米集团总部直接收款,但大家都默认这是小米旗下的产品,李女士当时感到满意,认为这款车外观漂亮,配置也够用,就等着提车了。 到了十月,小米那边通知说车快要到店了,预计二十四号就能提车,李女士算了一下账,发现手头的钱不够用,就找销售商量能不能晚一点提车,对方没有拒绝,还口头答应说订单的有效期可以延长到三百六十天,在这期间随时可以安排生产提车,不用强制付尾款,这样听起来挺合理的,毕竟买车不像买菜那样简单,得看自己的资金怎么安排。 可到了12月初,小米突然发来通知,说车已经生产好了,要李女士在7天内把31万多尾款打过去,不然就取消订单、没收定金,李女士当时就愣住了,明明之前说好可以延期,现在却变了卦,她只好去投诉,市场监督部门也没给出明确说法,最后只能选择到法院去起诉。 法院在11月初开庭审理这个案子,判决结果直到2025年11月中旬才公布,法官最终判定小米公司需退还双倍定金,总计一万元,同时要求小米景明公司共同承担相应责任,这种情况在实际中并不常见,因为大多数消费者遇到类似问题时往往只能拿回原本支付的金额。 关键在于小米官方之前承诺支持验车后支付尾款,这句话被法院认定为合同内容,但购车协议里又写着收到通知七天内必须付款,否则订单取消且定金不退,这明显存在矛盾,消费者申请延期付款并不代表放弃购车,企业不能擅自造好车再强迫用户付钱。 法院指出,车辆未交付也未验车就催促支付尾款,这种做法将风险完全转移给消费者,对消费者不公平,《民法典》第496条明确规定,格式条款不得单方面加重对方责任,小米的做法正好违反了这条规定,这起案件是全国首例公开判决的小米汽车未交付即催款案例,今后类似情况可能都会参考这一判例。 有意思的是,小米在2024年10月就把车造出来了,没有按照客户订单来安排生产,这种做法不像“订单驱动生产”,更像是“产能倒逼订单”,其他品牌比如特斯拉和蔚来,都是等用户下单后再排产,提车前还允许验车,小米这样操作,看起来是为了冲高销量数据,却牺牲了服务体验。 网上还能看到很多人在抱怨,提车前突然被催着交钱,甚至有人没接到通知订单就被取消了,这说明类似的情况可能并不少见,小米汽车刚开始发展,想要快速铺开销量,却忽略了用户的感受,消费者愿意等待,并不是因为特别信任这个品牌,而是因为他们相信当初厂家给出的承诺。 李女士打赢了这场官司,整个过程却费时费力,从投诉到开庭再到判决,整整花了一年多时间,普通人哪有这么多时间和精力去跟大公司耗,很多人可能就只好认栽算了,小米作为新入局的企业,本来应该更重视口碑才对,结果因为一个小细节出了问题,实在让人觉得可惜。 这件事提醒大家,买车不能只看宣传,得仔细读合同里的小字,“定金”和“订金”有区别,定金通常不能退,订金可以退,签协议前最好录音或保留文字记录,特别是口头承诺的内容,关键时候能帮上大忙。 小米这次被判退回双倍定金,算是得到一个教训,企业宣传和实际做事需要保持一致,不然早晚会受到法律和用户的双重惩罚,消费者都明白道理,没有人愿意花钱还受气。