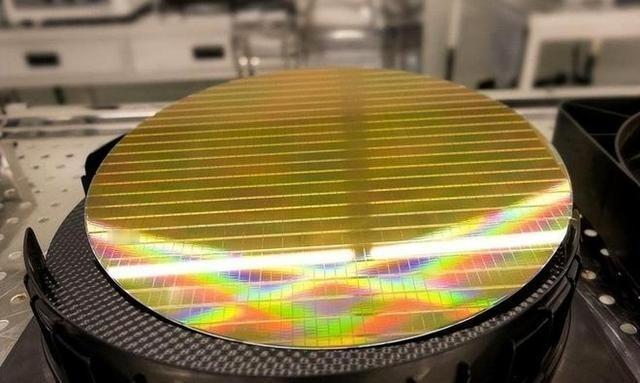

美国大炼稀土成功,贝森特:25年来头一回,不怕被中国卡脖子了! 实验室对稀土研究全世界大多数国家都没有问题,美国更是如此,不少稀土大概率美国先于中国很多年,但规模化生产又另当别论…,市场价格除独有外,真正能坚持下去的就是成本…,如果美西方如果只需要100g或者1000g,稀土,中国稀土就不会让美西方心痛,更不会导致美西方产业链崩溃…,但事实就是美西方对中国稀土管制心惊肉跳。 这是迟早的事,因为稀土资源并非我们独有,而提炼技术也不是什么不得了的高科技,毛子,小日子都有这方面的潜能,更不要说大美丽了。 贝森特的这番话,听着底气十足,却更像一场自导自演的“信心秀”。稍微懂点行的人都清楚,稀土产业的核心从来不是“能不能炼”,而是“能不能低成本、规模化、环保地炼”。美国在实验室里玩转稀土技术 decades 前就不是新闻,但为啥憋了25年才敢喊“成功”?答案藏在产业链的毛细血管里,藏在环保政策的红线里,更藏在市场规律的铁律里。 先说说成本这道坎。中国稀土产业的成本优势,是几十年磨出来的产业集群效应。从内蒙古的稀土矿开采,到江西赣州的分离提纯,再到下游的永磁材料加工,形成了一条完整的产业链,每个环节都在激烈竞争中把成本压到了极致。反观美国,新建稀土提炼厂光环保审批就得耗上数年,劳动力成本是中国的数倍,更别提缺乏配套的上下游企业。有数据显示,美国本土生产的稀土氧化物,成本至少是中国同类产品的2.5倍以上。这种成本差距,不是靠实验室里的一次“成功”就能抹平的,市场经济里,谁会愿意为翻倍的价格买单? 再看环保这个绕不开的难题。稀土提炼是出了名的“高污染、高能耗”产业,分离一吨稀土,要消耗大量的酸碱,产生海量的废水废渣。中国为了治理稀土污染,付出了巨大的环境代价,如今早已建立起严格的环保标准。而美国呢?近年来环保组织的影响力越来越大,任何一个稀土项目都可能引发大规模抗议。2023年,美国某稀土企业计划在亚利桑那州建厂,就因为环保问题被当地居民告上法庭,项目至今停滞不前。贝森特口中的“成功”,大概率是小范围试验性生产,一旦放大到工业化规模,环保这只“拦路虎”分分钟能让他闭嘴。 更关键的是,稀土产业链的“生态”不是一天建成的。中国不仅是稀土生产大国,更是消费大国,全球70%以上的稀土应用产品都在中国生产。从新能源汽车的永磁电机,到智能手机的摄像头,再到军工领域的精密仪器,中国企业掌握着下游应用的核心话语权。美国就算能炼出稀土,也得依赖中国的加工技术和应用市场,所谓的“不被卡脖子”,更像是一种自欺欺人的说法。就像一个人学会了种小麦,却没有磨面的机器和做面包的手艺,最终还是得靠别人才能吃上饭。 当然,我们也不能掉以轻心。美国这次的“大炼稀土”,本质上是其“供应链脱钩”战略的一部分,背后有政府的巨额补贴和政策扶持。虽然短期内无法撼动中国的主导地位,但长期来看,确实会对全球稀土市场格局产生一定影响。这也给我们提了个醒:稀土产业不能只停留在“卖资源”“搞提炼”的层面,必须向高端应用领域发力,掌握核心技术专利,才能真正掌握话语权。 说到底,贝森特的欢呼更像是一场政治表演,而非产业革命。稀土产业的竞争,从来不是单一环节的比拼,而是全产业链的较量,是成本、环保、技术、市场的综合博弈。中国稀土产业的地位,是几十年积累的结果,不是美国一句“成功”就能撼动的。与其担心被“卡脖子”,不如专注于提升自身实力,把产业链的根扎得更深、更稳。毕竟,真正的底气,从来不是靠喊口号得来的,而是靠实实在在的技术和产业实力。