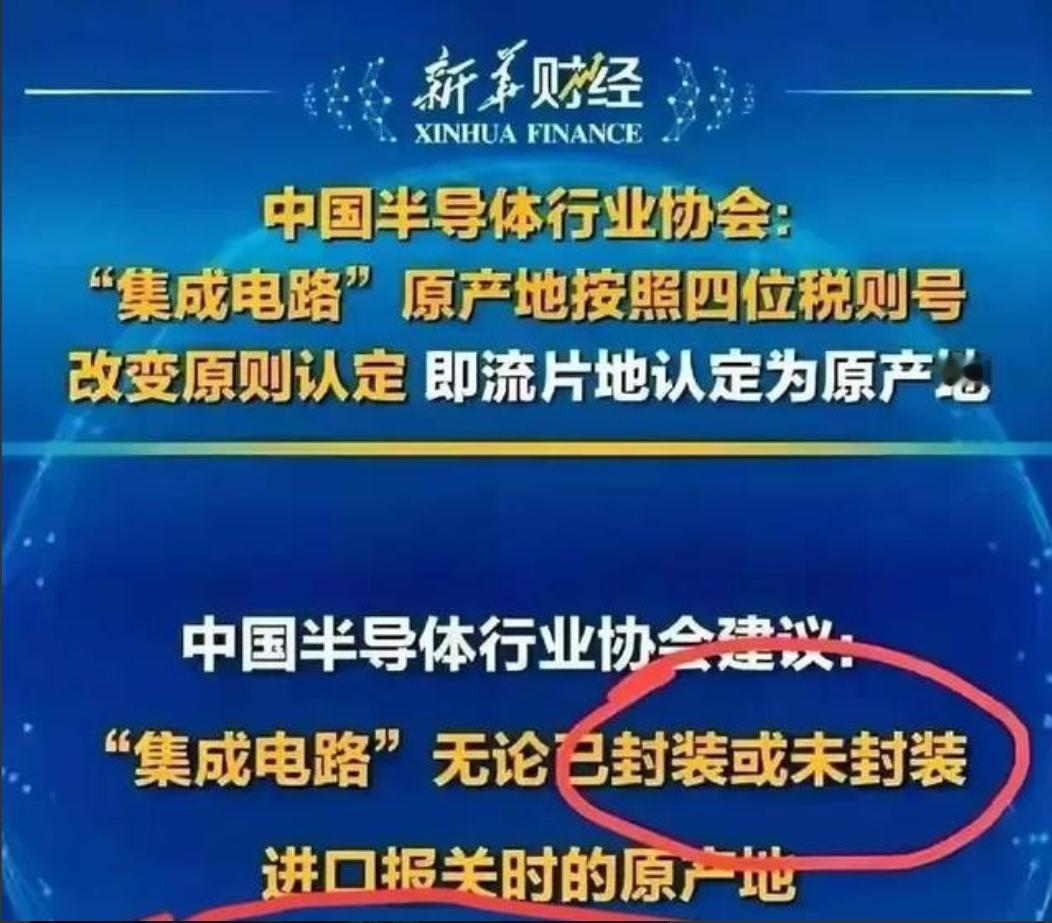

果不其然。 据多家媒体报道,美国方面突然宣布了对华高端芯片与设备的新一轮管控,相关清单范围扩大,部分关键环节的供货被进一步限制。 这事儿一出来,还是那个判断:老办法对付不了一个14亿人口的完整工业体系。这不是一句空话,得看具体盘面。 从2001年加入WTO算起,中国把供应链铺到了细枝末节,今天是全球最大货物贸易国,制造业门类最全这一点,公开数据反复印证。美国当年习惯把低端产线外迁,保留研发和品牌,结果本土工厂数量下滑,制造环节越做越薄,和中国这种“从原材料到整机”的完整搭建,结构上已经不在一个维度。 公路、铁路、港口这些底层能力也撑住了产业密度。高铁里程已经超过四万公里,枢纽港口吞吐量连年位居世界前列,集疏运效率直接压低了物流时间和成本。反观美国,铁路货运强,但客运高速网缺位,跨州制造的调度节奏慢一拍,这种差异会体现在交付周期上。 芯片是被卡得最紧的环节。EUV设备多年不对华交付,荷兰对许可收紧早有记录。中国这边没有停工,改走DUV多重曝光的路子。2023年市面上手机的拆解报告显示,7nm级工艺已量产证明工艺链可用,虽然良率和成本还有差距,但不是“断供即停摆”。这就是现实。 设备环节的覆盖率也在抬升。中微半导体的刻蚀机进入头部晶圆厂已是公开信息,北方华创在薄膜设备上持续扩线,上海微电子在步进机迭代推进,据行业披露,28nm级设备样机处在验证阶段。对比来看,光源、光刻胶、高端计量这几块,国外仍握在手上,壁垒不低,但国内链条已能把大部分量产段跑起来。 通信和算力是另一个直观支撑点。中国的5G基站总数全球第一,数据中心建设也在加速,产业端的应用试点铺得很密。对比一些国家的5G部署节奏,频段、站址、光纤入户的推进速度不在一个层级,应用生态自然拉不开。 再看整机出海。新能源车在多个市场份额增长、动力电池装机量全球居前,这不是单点突破,是整条产线往外走。国外的供应链更分散,材料、零部件、系统集成的协同成本高,交付价格压不住就很难打持久战。 外资也不是一拔就能走。不少跨国企业在华保持工厂和研发中心,靠的是上下游配套和稳定交付。这一套组合不是简单迁一条线就能复制,迁移成本和时间窗口都摆在那里。美国喊了很多年“供应回流”,成效有限,现实就是订单和产能要对接。 航空侧也在稳步推进。C919已经投入商业运行,航线覆盖不断扩大。宽体客机合作项目的节奏有波动,但国内民机产业链不像过去那样散,材料、航电、制造的本土化比例在提升,这是看得见的进展。 把这些点连起来,外部管控的效果就能评估:把最尖的刀口压住,确实增加了中国企业的研发和量产难度,但并没有让关键行业停摆;反而倒逼工艺、设备、材料的协同在国内加速,这是一条耐性路,不会一天见效,但方向清晰。 美国的工具箱还会继续翻,但面对一个覆盖面这么广、内需这么大的工业体系,旧有做法触达面有限,这是客观情况。中国把生产、流通、应用这三段连起来,外部的变量就很难改写主线。 归根到底,关键行业稳住,供应链跑得顺,外部变动就成了可控因素。把活儿踏踏实实做好,这盘棋就能一直往前走。