四枚超级“天眼”即将升空,中国航天正在编织一张直径达150光年的精密探测网,这场寻找人类第二家园的竞赛,我们已握有独创技术路线。

2025年11月24日,中国科学院国家空间科学中心宣布了一项雄心勃勃的太空探索计划——“十五五”期间将发射四颗科学卫星,聚焦宇宙起源、空间天气起源和生命起源等重大前沿问题。

其中最引人注目的,是专门用于寻找“地球2.0”的系外地球巡天卫星。它将在32光年范围内,搜寻可能与地球同样大小、位于宜居带的类地行星。

系外行星探测一直是天文学前沿热点。自1995年发现第一颗系外行星以来,全球科学家已发现超过6000颗系外行星。

然而,国际学术界尚未发现类日恒星周围宜居带内的类地行星。

中国计划改变的正是这一现状。系外地球巡天卫星将采用“凌星光谱联测”技术,如同给每颗恒星系安装高精度体重秤。当行星掠过恒星前方时,不仅能测出它的“体重”和轨道,还能通过星光穿过大气层时的光谱变化,分析大气成分。

这项技术的核心突破在于精度。传统方法对地球大小行星的测量误差高达30%,而中国技术可将误差缩小到2%以内。紫金山天文台团队透露,这相当于从北京观测上海的一盏路灯,能分辨出飞蛾掠过时翅膀的震动频率。

三重验证与偏振光谱技术中国巡天卫星的探测策略堪称宇宙级刑侦。它对每个候选目标进行三重验证:首先用天体测量法锁定行星轨道,再用凌星法确认直径,最后通过偏振光谱分析大气成分。

偏振光谱技术的神奇之处在于它能识破行星大气的“伪装”。当恒星光线穿透行星大气时,水分子会使特定波长的光发生偏振旋转。清华大学团队研发的新型探测器量子效率高达95%,能捕捉到这种微弱的“光学指纹”。

与欧美设备相比,中国方案采用“循环观测+机动补测”模式。欧洲CHEOPS卫星像定点监控摄像头,只能持续观测单一恒星;美国TESS望远镜如同旋转雷达,扫描范围大但深度不足。

中国的卫星将在日地L2点运行5年,对100颗类日恒星进行重点观测,每个目标都能获得超过200次有效观测。

近邻宜居行星巡天计划在寻找“地球2.0”的道路上,中国科学家提出了具有独特原创性技术路线的“中国方案”——近邻宜居行星巡天计划(CHES)。

CHES计划将发射一个搭载1.2米口径空间望远镜的卫星,通过空间微角秒级别的高精度天体测量方法,探测距太阳系约32光年的100颗近邻类日恒星宜居带。

CHES计划采用的高精度天体测量法受恒星活动影响小,能够获得行星的三维轨道与真实质量。这项技术将填补近邻类日恒星宜居带类地行星探测的空白。

中国科学院紫金山天文台行星科学与深空探测实验室主任季江徽表示:“CHES将是首个直接探测近邻类日恒星宜居带类地行星的空间任务,将回答太阳系附近类日恒星运行的宜居带行星是否存在、出现宜居行星的概率是多少等重要问题。”

深空探测的宏大背景寻找“地球2.0”的计划是中国深空探测大格局的一部分。2024年发布的《国家空间科学中长期发展规划(2024-2050年)》提出了我国空间科学发展“三步走”战略目标,将“宜居行星”主题列为我国有望取得突破的五大科学主题之一。

中国探月工程总设计师吴伟仁院士详细解读了深空资源开发利用的“三步走”规划:2030年前形成深空资源勘探能力;2040年前实现小规模资源开发;2050年前初步具备规模化开发与应用服务能力。

在月球资源利用方面,中国已取得实质性进展。深空探测实验室已开发出“月壤3D打印系统”,可以利用聚光太阳能将月壤高温熔融制成月壤砖。同时,月壤水冰热提取系统原理样机能够从月壤里原位提取水冰。

这些技术将为未来深空探测提供重要支撑。月球极区可能蕴藏着大量的水冰资源,不仅可以为未来国际月球科研站提供饮用水、氧气,还可通过分解制备氢氧燃料。

从科学探索到人类未来的跨越寻找“第二颗地球”不仅是科学探索,更关乎人类文明的未来。中国航天正在实施的多项深空探测计划,形成了一个完整的探索体系。

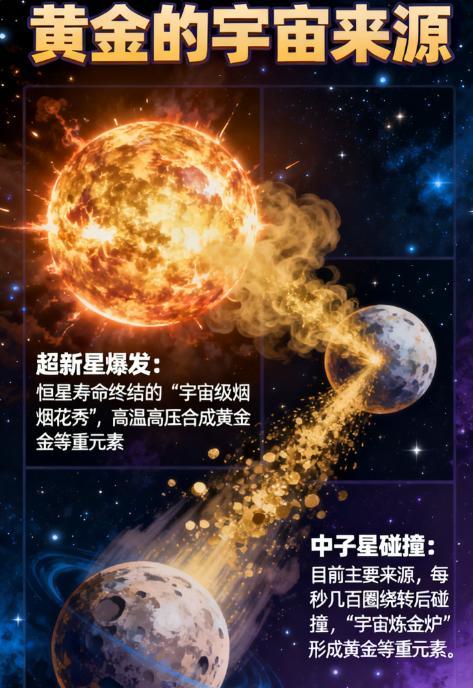

除了寻找系外行星的卫星,中国还将发射“鸿蒙计划”卫星阵列,探测宇宙大爆炸后至第一颗恒星出现之前的混沌时期;发射“夸父二号”卫星,在国际上首次绕行至太阳极区上方,观察太阳磁场活动;发射eXTP空间天文台,探索黑洞边缘和中子星表面等极端物理现象。

中国在深空探测领域积极开展国际合作。目前,中国已与17个国家(国际组织)和60余个国际机构签署合作文件。2017年,中国国家航天局向国际社会正式发起国际月球科研站合作倡议,为各国搭建广泛的合作交流平台。

未来五年将是中国深空探测的密集突破期。随着这些卫星陆续升空,人类对宇宙的认知边界将被大幅拓宽。中国的深空探测计划正在由原来主要依靠政府投资转向政府牵引、市场积极参与的开放式发展。

或许在2030年前后,我们将获得一个明确的答案:地球是否是银河系中唯一的生命绿洲?那些在星光中闪烁的“深蓝点”,是否正在孕育着未知的生命形态?中国的“宇宙渔网”正在试图揭开这个困扰人类数千年的谜题。