如果做一个车载功能“最让人讨厌”的排行榜,“自动启停”系统大概率会名列前茅。对于无数驾驶员来说,每天上车,熟练地按下启动键,紧接着眼疾手快地寻找那个带着一个A和环绕箭头的按钮,迅速将其关闭,这一套行云流水的操作,已经成为了一种条件反射般的“驾驶仪式”。这个被厂商作为“省油环保”卖点大力宣传的技术,为何在现实中遭到了如此大面积的“手动抵制”?这背后,是一场意图与体验的深刻背离。

一、 理想很丰满:自动启停的“环保经济学”

我们首先要承认,自动启停技术的初衷是好的。它的设计逻辑非常清晰直接:在车辆遇到红灯或堵车短暂停车时,系统自动关闭发动机;当驾驶员松开刹车或踩下离合器(手动挡)时,发动机迅速重启。这样,在怠速等待的几十秒甚至几分钟里,发动机不再无谓地消耗燃油,也不继续排放尾气。

从宏观数据上看,这套系统确实有效。据测算,在典型的城市拥堵路况下,自动启停功能可以节省约8%-15%的燃油消耗,同时减少相应的二氧化碳排放。对于车企而言,这是满足日益严苛的全球排放和油耗法规的“成本最优解”之一。它不需要对发动机进行伤筋动骨的重构,通过增加一个增强型启动电机、一块性能更强的AGM或EFB蓄电池以及相应的传感器和控制单元,就能在官方测试循环中取得立竿见影的节能效果。因此,它迅速从高端车的配置下放到几乎所有新车,成为了一项标配。

二、 现实很骨感:用户体验的“五大痛点”

然而,实验室数据与真实驾驶感受之间,存在着一道巨大的鸿沟。用户的吐槽,主要集中在以下几个方面:

1. 顿挫感与延迟感破坏驾驶平顺性。 这是最核心的槽点。发动机的每一次重启,都伴随着一阵不可避免的振动和噪音。这种“一激灵”的感觉,严重破坏了车辆的静谧性和高级感。更让人恼火的是,在需要快速起步的间隙,发动机从重启到响应动力,存在一个短暂的延迟。这种“动力空窗期”在需要抢位、并入主路等场景下,会带来明显的不安全感和糟糕的驾驶体验。

2. 对蓄电池和启动机寿命的普遍担忧。 虽然厂商声称配备了强化部件,但在用户心中,频繁的启动停止,无异于对启动机和蓄电池的“持续性压榨”。传统汽车启动一次,行驶几十分钟甚至数小时。而搭载自动启停的车,在拥堵路段可能一小时就启停几十次。这种高强度的工作模式,很难让人对关键零部件的长期耐用性完全放心,而一旦出保后损坏,更换成本远高于普通零件。

3. 空调系统的“罢工”。 在炎热的夏天或寒冷的冬天,当发动机停机,汽车的空调压缩机也会停止工作。虽然送风还在,但吹出的 soon 就不再是冷风或热风。短短几十秒,车内温度就会发生明显变化,舒适度大打折扣。为了维持温度,系统有时会强制提前启动发动机,这使得省油效果大打折扣,也让自动启停的逻辑显得自相矛盾。

4. 在特定路况下的“添乱”。 在缓慢蠕行的拥堵路段,自动启停会变得极其“敏感”和“烦躁”。车速刚降到零,发动机就关闭;刚关闭,前车移动,又得立刻启动。这种高频次的循环,让整个驾驶过程变得支离破碎,驾驶员的烦躁感倍增。此外,在涉水路段,万一在积水中停车熄火,自动启动功能可能在水未退去时尝试重启发动机,存在导致发动机严重损坏的潜在风险(尽管多数车辆有保护逻辑,但信任度不高)。

5. “省小钱”与“省大心”的心理博弈。 用户会算一笔账:即便按照最高15%的节油率,对于一台普通家用车,一年行驶1.5万公里,实际节省的燃油费用可能仅在几百元到一千元之间。而为了这几百元,却要常年忍受顿挫、担心零件寿命、牺牲空调舒适性。在多数用户看来,这是一笔极其不划算的“交易”。用持续的糟糕体验换取微小的经济收益,他们宁愿选择“关掉它,图个清静”。

三、 技术困境:为何体验难以完美优化?

面对用户的汹涌民意,车企并非无动于衷。他们也在不断优化自动启停的逻辑,比如通过更精准的传感器判断停车意图,或与导航系统联动,预知前方拥堵。但一些根本性的物理瓶颈难以逾越:

· 启动速度与平顺性的矛盾: 要实现快速且平顺的启动,需要更强大、更精密的启动电机和控制系统,这直接意味着成本的飙升。在成本控制极其严格的量产家用车上,很难不计成本地追求极致体验。

· 能量管理的平衡: 频繁启停对电瓶电量是巨大考验。为了保证下一次能顺利启动,系统必须时刻监控电瓶状态,在电量不足时会禁止自动启停工作,这又导致了功能的不稳定。

· 舒适性与节能性的根本冲突: 只要发动机停止运转,空调压缩机和部分电子设备的功率就必然受限。除非全面转向48V轻混或纯电驱动,利用大容量电池来支撑停车期间的能耗,否则这个问题在传统燃油车上无法根治。

四、 未来的出路:混合动力或是解药?

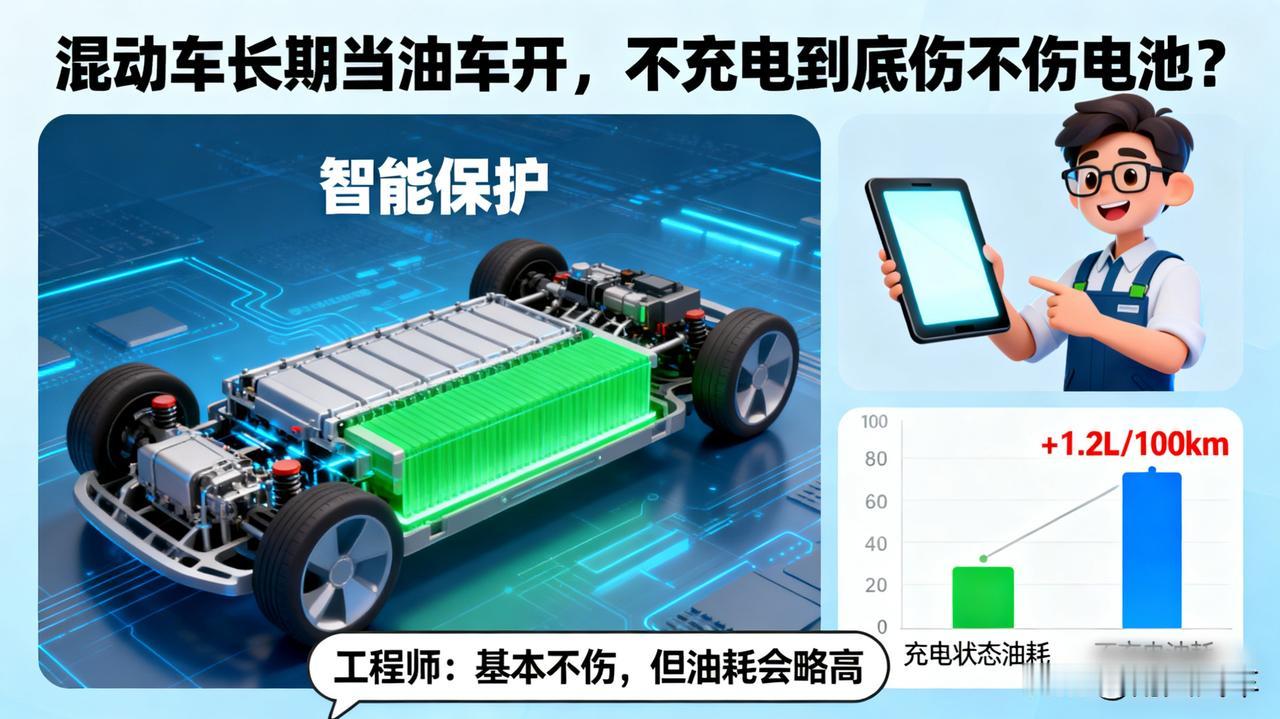

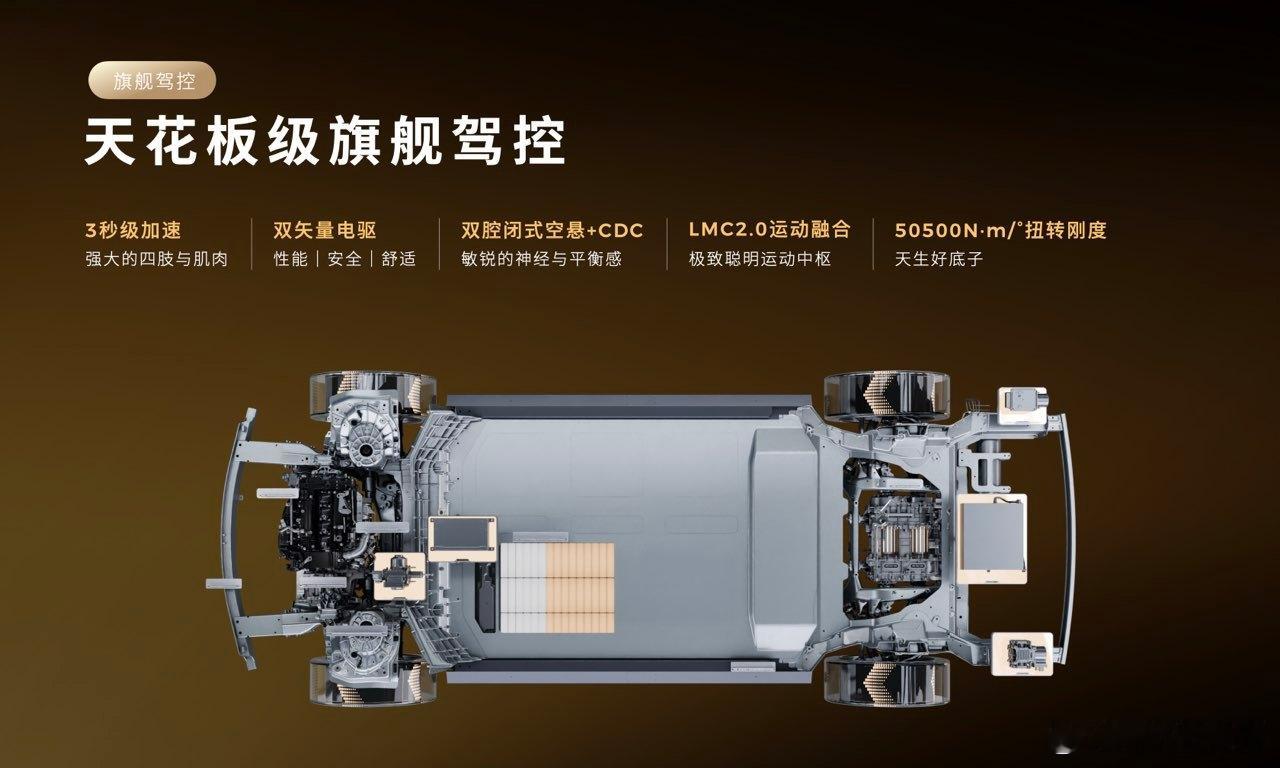

当我们把目光投向混合动力车型时,会发现一个有趣的现象:混动车主很少抱怨“启停”。因为混动车的动力切换是由电机主导的。在停车时,发动机可以长时间保持关闭,由动力电池驱动空调和车内电器,驾乘人员几乎无感。而当需要动力时,首先是电机平滑地驱动车辆,如果需要更大功率,发动机再介入,整个过程远比传统燃油车的启停平顺、安静。

这或许指明了方向:真正优秀的“自动启停”,应该是一个系统性的能源管理方案,而不是一个孤立的、粗暴的“熄火-点火”指令。它需要电机、电池的深度参与,将节能与舒适统一起来。

举手之间,反映的是用户对驾驶品质最朴素的追求。自动启停功能像一面镜子,照出了汽车工业在转型期的尴尬:为了通过法规而诞生的技术,如果以牺牲用户体验为代价,就必然遭到市场的反弹。它本身没有绝对的对错,但它强迫用户在“微薄的经济利益”和“良好的驾驶感受”之间做出选择。

对于车企而言,倾听这“举手之间”的沉默抗议,远比罗列冰冷的油耗数据更为重要。将技术研发的重心,从单纯满足测试标准,真正转移到提升用户的实际驾乘幸福感上,或许才是未来赢得市场的关键。毕竟,车是为人服务的,而不是让人去适应车的“缺陷”。在真正的平顺、无缝的解决方案普及之前,那个带着A字的开关按钮,恐怕还会被无数驾驶员,继续坚定地按下去。