“吃饭七分饱、走路一万步”,这是很多人挂在嘴边的健康金句。

但到了70岁以后,这句话是否还适用?不少老年人严格控制饮食,甚至三餐只吃少量,反而越来越瘦,越来越虚。这时,有医生却提出:七分饱的说法并不适用于所有人,特别是老年人,吃得太少,有时比吃得太多更危险。

这听起来似乎颠覆了常识。人们普遍认为老了就该“少吃”,控制“三高”,避免肠胃负担。但从临床观察来看,不少70岁以上的患者出现营养不良、肌肉流失、免疫力下降等问题,往往与“过度节食”有关。吃饭七分饱,真的是老年人长寿的秘诀吗?医生们给出了不同的答案。

在某机构的老年康复中心,一位78岁的老人因反复跌倒被家属送来检查。经过评估发现,他的骨密度严重下降,肌肉量不足,甚至存在轻度营养不良。

家属很疑惑:“他每天吃得那么清淡,还控制食量,怎么反而越来越虚?”医生却指出,他的饮食方式反而加快了身体的衰退。

医学研究表明,70岁以后,人体基础代谢率下降,但对蛋白质和微量营养素的需求却不减。如果仍以年轻时“减肥瘦身”的标准去吃饭,很容易导致“隐性饥饿”,即热量似乎够了,但营养结构严重失衡。长此以往,身体像“空烧的机器”,不断透支却无力修复。

特别是蛋白质摄入不足,更是老年人常见的问题。肌肉是维持老年人自理能力的关键,一旦摄入不足,很容易引发“肌少症”。数据显示,超过30%的80岁以上人群存在不同程度的肌肉流失,而这和日常饮食中的蛋白质摄入密切相关。

中医也早有类似观点。《黄帝内经》提到:“年老者,脾胃虚弱,宜温补调养。”中医认为,老年人脾胃运化功能减弱,既不能暴饮暴食,也不能过度节食。适当“温补”,即在不过度饱胀的前提下,给予足够的营养支持,才是养生的关键。

医生们总结出,过了70岁,“吃对”比“吃少”更重要。这并不是鼓励老年人暴饮暴食,而是要根据自身情况,科学调整摄入结构和食量。比如,一些瘦弱的老人,反倒需要“比年轻人多吃一点”,以维持基础代谢和免疫功能。

那么,具体该怎么吃?在多位营养科与老年病专家的指导下,总结出9条饮食建议,供70岁以上人群参考。首先是早餐要吃好,不要空腹喝粥或牛奶。这是因为空腹摄入液体食物容易短时间内升糖,之后又迅速回落,容易乏力甚至头晕。早餐应含蛋白质,如鸡蛋、豆浆、全麦面包。

其次,每餐都应有蛋白质来源,比如瘦肉、鱼、鸡蛋或豆制品。这能有效维持肌肉质量,降低跌倒与骨折风险。研究显示,老年人每日蛋白质摄入应达到每公斤体重1.0~1.2克,远高于普通成年人。

接着,少量多餐,避免一顿吃太饱或一顿不吃。很多老人午饭吃得多,晚饭吃得少,容易导致夜间低血糖或次日早晨头晕。建议将每日餐食分布更均匀,尤其晚餐要避免过度节制。

饮水也不能忽视。老年人感知口渴的能力下降,容易“忘了喝水”,导致血液浓稠、便秘、尿路感染等问题。建议每天主动喝水6~8杯,少量多次。

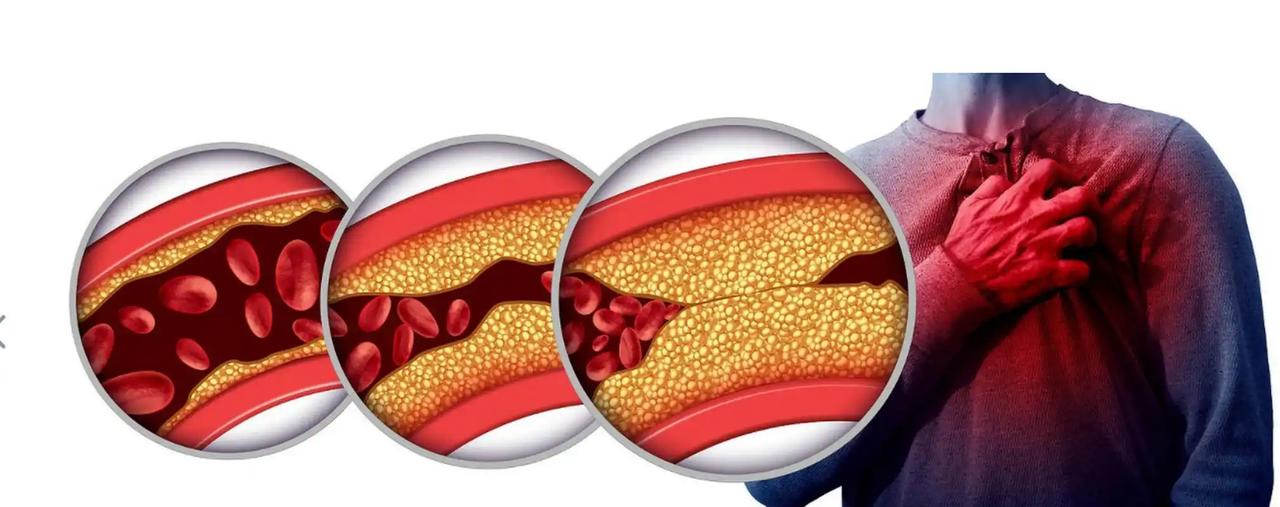

此外,避免“无糖”“低脂”的饮食误区。不少老年人怕“三高”,就干脆不吃脂肪、不吃主食。其实,适量的脂肪是维生素A、D、E吸收的载体,对骨骼和免疫功能至关重要。主食如燕麦、糙米、红薯,也能提供稳定的能量来源。

一些老年人有牙口不好或吞咽困难的问题,此时应注意食物的细软度,而非“越清淡越好”。可以将肉末、鸡蛋搅碎混入粥中,或将蔬菜打泥处理,既保证营养摄入,又方便进食。

对于食欲减退的老人,医生建议增加饭菜的香气与色彩,使用天然调味品如葱姜蒜,适当刺激味觉。长期食用寡淡食物反而抑制胃液分泌,加剧食欲不振。

中医还强调“因人调养”,认为不同体质的老人应有不同的饮食侧重。气虚者宜多食山药、黄豆、牛肉;阴虚者可选百合、鸭肉、银耳等;痰湿体质则应少油腻、多蔬果。辨证施膳,是中医食养的一大特色。

当然,也有一些需要特别注意的情况。比如患有肾脏病的老人,在摄入蛋白质时要在医生指导下进行个性化调整;糖尿病患者也要注意主食分配和升糖指数;任何调整都不应“一刀切”,而应因人而异、动态评估。

医生们常说,“七十岁后的身体,是吃出来的”。这个年龄段,身体处于“修复能力减弱、储备功能下降”的阶段,一旦营养跟不上,疾病风险会迅速放大。而只要吃得对、吃得足,许多老年人仍可保持活力,预防衰弱。

一个真实案例中,一位82岁老人因营养不良入院,住院期间由营养师制定高蛋白饮食计划,3个月后体重上升3公斤,血压稳定、走路有力。医生感慨:“不是药物起效,而是‘吃回来’的健康。”

这恰恰提醒我们:营养是老年健康的“隐形治疗”,但常常被忽视。与其追求“少吃少病”的表面健康,不如学会“吃得合理”,打造身体真正的抵抗力。

“吃饭七分饱”不是错误,而是针对年轻人或肥胖人群的生活建议。对于70岁以上的老年人而言,保持营养均衡、适度进食、尊重食欲和体质变化,才是更科学的选择。

健康从来不是节制的极端,而是平衡的艺术。每一口饭,不只是为了填饱肚子,更是在滋养一个活着的、有力量的身体。愿所有老年人,都能吃得有味、吃得有力、吃得有福。

参考文献:

[1]中国营养学会. 中国居民膳食指南(2022)[M]. 北京:人民卫生出版社,2022.[2]刘晓云,赵春玲. 老年人营养不良的识别与干预策略[J]. 中国老年学杂志,2024,44(04):885-888.[3]王志勇,郭玉蓉. 中医体质分类与老年人食养研究进展[J]. 中华中医药杂志,2023,38(11):5612-5616.