未来的手机屏幕有无可能再也不会摔碎?食品包装能否永远保持新鲜?甚至太空服也可以完全隔绝外界有害气体?这一切都要归功于美国麻省理工学院魏子棠博士及合作者打造的一种神奇的新材料——二维聚芳酰胺,它的代号叫做 2DPA-1,相关论文发表于 Nature。

他告诉 DeepTech:“一个关键的优势是,实现这种卓越的气体不透过性,仅需 35 纳米厚度的薄膜。这大约相当于 100 层材料堆叠在一起,就能让气体无法穿透。这无疑是一种非常高效且简单的制备工艺。”

“这种二维聚合物材料是我们实验室独创的。据我们所知,已有其他科研团队开始使用我们报道的这种材料进行不同领域的应用探索。例如,前不久复旦大学和上海交通大学的研究团队就利用我们的材料,成功增强了锂电池电极的性能,并将其作为保护层,相关论文也已发表在 Nature Materials 上。”他继续说道。

图 | 魏子棠(来源:魏子棠)

既能拯救怕水的太阳能电池,也能深刻走入人类生活

2DPA-1 最能派上用场的地方在于保护三维铅基钙钛矿材料。在新能源领域,钙钛矿这种材料是制造太阳能电池的“明日之星”。它成本低、发现效率高,但却存在非常害怕空气中的氧气和水蒸气这样的致命缺点。

只要在空气中暴露几天,钙钛矿就会发生降解,从闪闪发光的黑色变成黄色的废料,以至于失去了材料的半导体性质。为了解决这一问题,传统方法是给钙钛矿涂上超过 100 微米的厚厚的胶水或塑料层,但是这不仅增加制备成本而且影响性能。

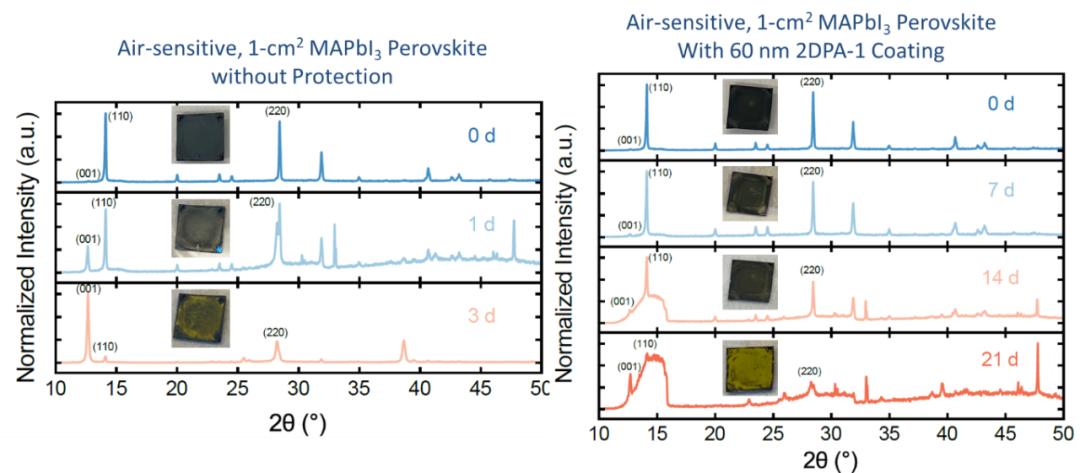

而魏子棠发现 2DPA-1 可以很好地解决这一问题。他在钙钛矿表面使用旋涂的方法,在上面刷了一层只有 60 纳米厚的 2DPA-1 保护膜,这层薄膜几乎肉眼看不到,完全不会影响钙钛矿的工作。

对比实验结果发现:没有保护的钙钛矿在空气中放置 3 天之后就几乎完全崩溃,失去了材料的八面体堆积结构。而得到 2DPA-1 保护的钙钛矿,在空气中放置 21 天之后,依然保持着良好状态,在前 7 天甚至几乎看不出任何变化。

2DPA-1 这些薄如蝉翼的隐形铠甲,成功地阻挡了氧气和水汽的入侵,将钙钛矿的寿命延长了 10 倍。通过这个实验,魏子棠还推算出了 2DPA-1 对于氧气的超低渗透性的特点,再次证明了它超强的屏障能力。

魏子棠表示:“材料薄膜的颜色变化可以直接与其气体阻隔性能相关联。这意味着,我们无需使用其他包括原子力显微镜或透射电子显微镜等复杂且费时费力的测试手段来监测材料气体阻隔性能,只需在普通光学显微镜下,就能通过薄膜颜色的实时变化,直观地监测气体渗透过程以及薄膜尺寸和维度的动态改变。

这是一个显著的突破,它极大地节约了时间,并大幅降低了研究这种材料的门槛,实现了所谓的实时动态测量。”

这样一种薄到极致、坚固到极致、密封到极致的材料,意味着 2DPA-1 有望让手机和智能手表真正做到防水、防尘和防腐蚀,哪怕掉进海里也能捞出来擦干照用。

它也有望让充气城堡、轮胎和气球再也不需要反复充气,只需充气一次就能使用一辈子。它还有望制造更轻便、更安全的太空服和航天器材料,保护宇航员免受太空极端环境的伤害。它更有望将食品和药品的包装做得更薄更环保,但是保鲜效果却能提高无数倍,从而可以大大减少食物浪费。

(来源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09674-9)

从分子渔网到分子钢板,什么是二维聚合物?

要理解 2DPA-1 有多厉害,先来举个例子:假如你有一些微小的、形状奇特的积木。这些积木是三角形的,带着三个小钩子其实就是三聚氰胺,还有些积木也是三角形的但是带着三个小环其实就是三甲酰氯。

当你把它们混合在一起时,钩子会自动扣上环,“咔哒”一声它们就紧紧地连接在了一起。成千上万个这样的钩子和环在溶液中相遇,它们会自发地、手拉手地铺开,形成一张巨大的、只有 0.3-0.4 纳米那么厚的“分子渔网”。

这就是所谓的二维聚合物,它不像普通的塑料那样,分子链以乱糟糟的方式缠在一起,而是就像整齐堆叠的餐盘一样,分子排列得整整齐齐,就像一个无限延伸的完美平面网络一样。

而 2DPA-1 就是这样一张无比坚固的“分子渔网”。它上面的网眼非常小,大约只有 1 纳米差不多是头发丝直径的十万分之一。但是,光网眼小还不够,真正让它变得神奇的是下面这招。

一张渔网当然会漏东西,但如果把多张渔网叠在一起,并且每一张网兜稍微错开一点位置,让上一张网的网线正好挡住下一张网的网眼呢?那么,即使是再小的气体分子,也不可能从渔网穿过。2DPA-1 的分子层就是这样通过层间氢键作用紧密堆叠起来的分子钢板,层与层之间紧密得连一丝缝隙都没有。

对于科研来说,要想确定一种材料是否真的拥有密封性,就必须拿出真凭实据。那么,怎么才能证明连肉眼都看不见的分子也无法穿过这种材料呢?为此,魏子棠在一块光滑的二氧化硅基底上,使用雕刻技术刻蚀出了无数个微米级别的小“井”,每个井只有百分之一毫米宽,比头发丝还要细很多。

然后,他使用旋涂和薄膜转移的方法将溶解在特殊液体里的 2DPA-1 薄膜,均匀地铺在这些小井上,就像给其盖上了一层薄薄的、透明的保鲜膜。结果发现:有些井在盖盖子的时候,不小心困住了一些空气。于是,内部的空气压力把这层薄膜向上顶,形成了一个鼓起来的微型气球也就是凸起。

而有些井在盖盖子之后被稍微加热了一下,里面的空气由于冷却后收缩,导致压力降低,于是薄膜就被外部的大气压向下压,形成了凹下去的小酒窝也就是凹坑。

而如果这层薄膜像普通塑料一样有可以使空气通过的缝隙,那么气球里的空气就会慢慢漏光这时气球就会瘪掉;如果酒窝外部的空气慢慢渗进去,酒窝就会被填平。

于是,魏子棠使用超高精度的原子力显微镜持续观察这些气球和酒窝。结果发现:一些充入了氮气的气球,历经整整 110 天之后,一点都没有瘪下去的迹象。还有一批最初因为被困住的空气而鼓起的气球,甚至保持了 1,000 多天的超过 3 年的膨胀状态。

这就好比你吹了一个气球,放了三年还是和原来一样鼓。而对于氩气、甲烷、六氟化硫等其他气体,结果仍然一样。这个实验证明:对于 2DPA-1 薄膜本身来说,它在许多常见气体上都能做到接近零渗透。

(来源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09674-9)

振动频率高达每秒 800 万次,堪比“高频度跳舞”

即便是这么薄的薄膜,由于其坚固性也能实现“高频跳舞”。魏子棠把这些覆盖着小气球的芯片放进真空环境,然后使用一束非常精密的激光照射薄膜的中心,结果发现这些薄膜居然在以极高的频率振动,就像一面被不停敲击的小鼓一样。

它的振动频率高达每秒 800 万次(8MHz),这个频率远远超过了人耳能够听到的范围即属于超声波。更厉害的是,它的振动非常纯粹和持久,几乎没有什么杂音和能量损耗。魏子棠使用一个名为品质因数的指标来衡量,借此发现它的数值高达 537,这意味着它是一个非常高效的纳米共振器。

那么,这有什么用?想象一下,一个极其微小的灰尘颗粒落在这面小鼓上,它的振动频率就会发生细微的改变。通过监测这种改变,就能知道落下了多少以及多重的颗粒。

因此,这种会“跳舞”的薄膜未来可被做成超级灵敏的传感器,用来探测空气中极其微量的病毒和污染物,也可被用于研发量子计算机成为感知微弱力量的神探。

(来源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09674-9)

魏子棠表示:“我们的理念是,在获得一种新材料或一个新发现之后,不应立即盲目地进行报道或撰写论文。尽管这篇文章在 2025 年 11 月才正式发表,但实际上这个项目最早可以追溯到 2020 至 2021 年材料刚刚合成出来的时候,那时我们就已经观察到了类似的性质。

但从最初发现这一特性,到最终将其研究得非常透彻、数据非常扎实、展示非常直观,我们投入了漫长的时间。在这个过程中,我们持续进行了大量基础工作,例如对材料化学结构的系统表征,以及对材料尺寸、形貌等的细致分析。”

他说,这个过程虽然漫长,从 2020 年合成出材料,到 2025 年才发表第一篇相关的应用论文。但一旦彻底理解了其内在机理,打通了关键的路径,后续的很多工作就变得水到渠成。

剩下的,只是取决于选择将其应用于哪个具体方向而已。“这也是我来到麻省理工学院之后一个很重要的收获,也是在与顶尖科学家合作中学到的宝贵理念:对基础科学的极度重视。”其表示。

总的来说,本次研究的创新之处在于,魏子棠及合作者首次将这套原本用于石墨烯这类无机材料的、非常成熟的表征方法,成功移植并应用于有机材料,特别是有机二维聚合物的气体阻隔性能研究上。

他表示:“鉴于钙钛矿材料是当前的研究热点,我相信许多同行会对我们的发现感兴趣。事实上,我们已经收到来自麻省理工学院及其他地方研究人员的询问,希望使用我们的二维聚合物来提升他们材料或器件的稳定性。

这个能直接解决领域内核心难题的发现,当时让我感到无比兴奋。此外,我们已经收到了一些来自印度、西班牙等国家的公司的联系。他们甚至提出愿意提供资金或资源支持,希望我们将这种材料应用到他们各自所需的特定体系或产品中去。”

参考资料:

相关论文 https://www.nature.com/articles/s41586-025-09674-9

运营/排版:何晨龙