1955年4月中旬,北京西长安街一栋灰色小楼里灯火通明。总参谋部正在加紧整理志愿军回国后的整编方案,可真正让会议室里烟雾缭绕的,不是番号怎么排,而是一张“军衔评定草案”。大家心知肚明,军衔制迟迟未落地,必须给出答案。

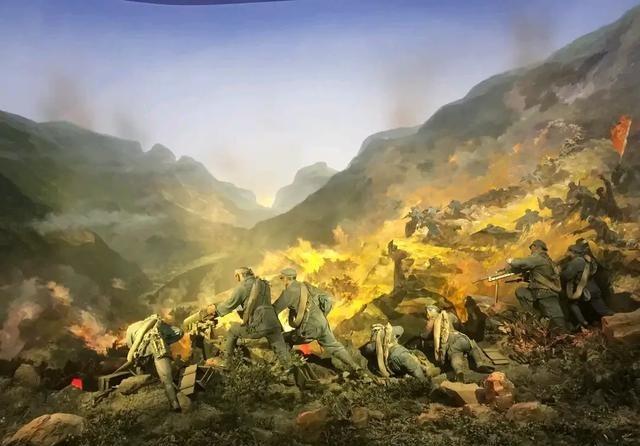

回到四年前。1951年3月,彭德怀在开城前线发出一份措辞急迫的电报,直言没有军衔,“我军同盟军并肩作战时连称呼都难统一”。这封电报数月后被摆到中央书记处的案头,成为推行军衔制的催化剂。

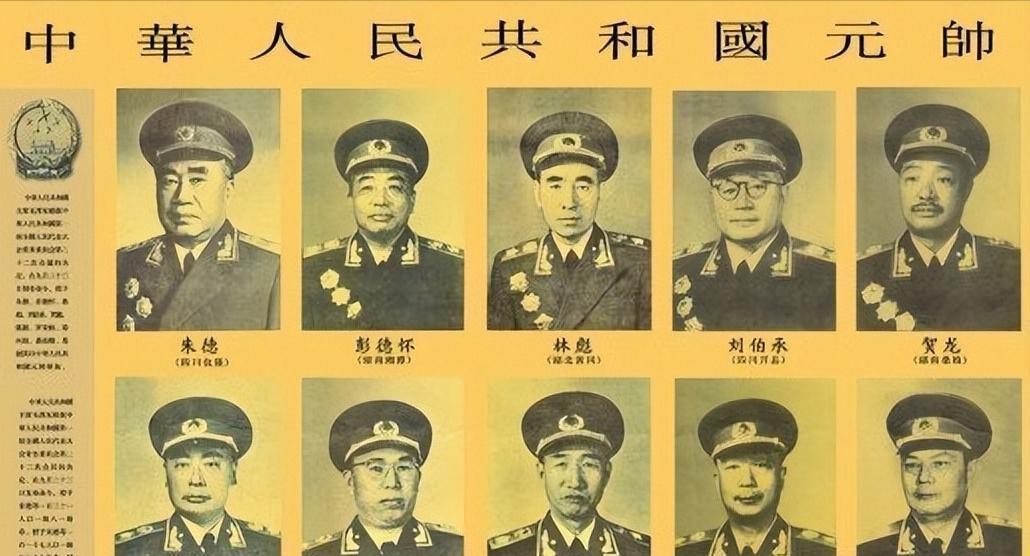

战争暂告段落后,中央决定“六等二十级”是最合适的框架。大元帅的提议提了又撤,毛泽东一句“我不当”,定下基调:一切从简,一切从实际出发。真正困难的是“十位元帅”名单,评定小组没少为此拍桌子。

粟裕的名字很快进入视线。论战功,从宿北、孟良崮到淮海,会战张张都是硬通货;论胜率,“华东战神”绝非溢美。许多人觉得,他戴上“元帅”帽徽并不过分。于是,出现了刘少奇私下那番建议。

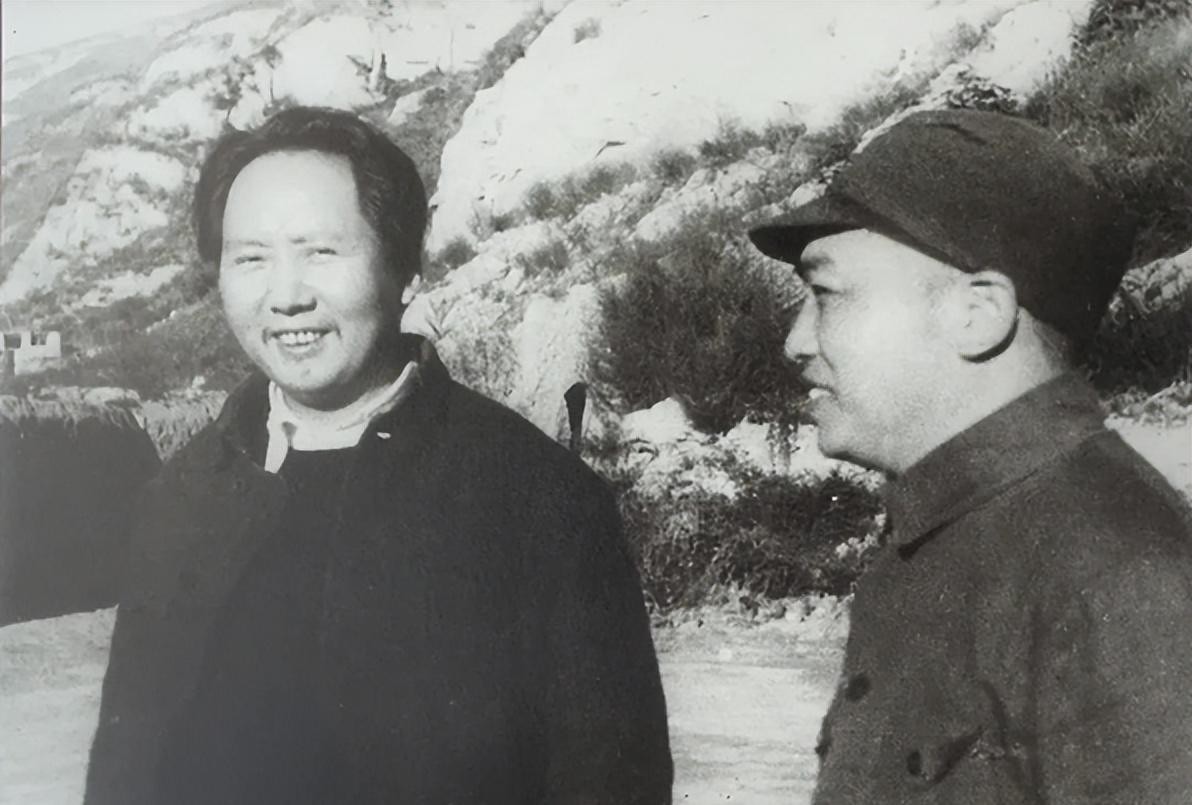

4月下旬傍晚,刘少奇推门走进勤政殿,陈毅正端着老式搪瓷缸喝茶。“粟裕战功显赫,若他也列入元帅,同志们服气。”刘少奇语速不快,却句句掷地。屋子很静,只听见门外喜鹊扑棱的翅膀声。

陈毅放下茶缸,乐呵呵地回答:“军衔算什么?组织要我穿回中将服也行。粟裕当元帅,我没意见。”说罢还拍了拍刘少奇胳膊,满脸坦荡。就这一念间,他让出的不仅是一颗元帅星,更是一份公心。

报告很快递到评定小组。会上争论却再起波澜。周恩来翻着厚厚的履历本提醒:元帅评定不能只看战功,还要看革命资历、建军贡献、外事能力等多维度,层次清晰才“站得住脚”。

这时,陈毅的履历被再次梳理:1927年南昌起义起家,1930年已是红一军团政委;抗战爆发,他一手整编新四军,扛住了华中局势最暗淡的那段岁月。粟裕虽也是“浴血派”,但直到1943年才真正跃入集团军级指挥序列,这段客观时间差谁也无法抹去。

军衔是指挥链路的坐标。若让陈毅降一级,外事访问、联合演习、乃至未来战争指挥都麻烦重重。思来想去,小组坚持原案:陈毅列十帅之一,粟裕为大将第一名。

方案呈送中南海,毛泽东阅后在扉页写下一行字:“同意粟裕意见,大将亦光荣。”一句批示,尘埃落定。粟裕本人对此早有表态:“给我大将已很高,元帅真不好意思拿。”

授衔当天,八一大楼里肩章闪闪。粟裕胸前那枚“大将”金黄耀眼,他却悄悄摸出一张折得整整齐齐的小纸条,递给身边的作战参谋:“为人民立功,不为己争名。”十个端正小楷,短短一行,被后来不少年轻军官当作座右铭。

有人打趣:“陈老总舍得那颗星?”陈毅哈哈一笑:“星星在天上,多我一颗不多,少我一颗不少。”一句半玩笑,透出的是老一辈指挥员的胸襟。

几天后,评定结果公开。极个别干部仍有微词,组织部门拿粟裕自谦的事例做说明,话不多,效果极好。军衔制由此顺利推行,军队正规化迈出关键一步。

这一场由“让衔”引出的风波,在行政流程上只占几页文件,却生动展示了人民军队的精神底色:功劳簿上可以写名字,肩头却不必争符号。1955年夏天,那些金灿灿的星徽刚刚闪亮,就已经在提醒后来者——公而忘私,才是最高军衔。