1937年3月13日,在祁连山脚下,徐向前、陈昌浩发出了最后一封求援电报:

“现敌已赶到,正持战中。西路军现不足3个团,虽精神团结,斗志坚决,但子弹几尽,日夜连续血战,受挫极大。在这紧急情况下,望援西军火速前进。”

这短短数十字,字字泣血。西路军的危情,时刻牵动着毛主席的心。自草地分兵以来,红军多遭劫难,如今数千将士困守西北苦寒之地,内无粮弹,外无援军,如何不令人揪心?

其实自西路军受困以来,主席就一直想方设法展开营救,但他苦心筹划的四条妙计,却均未能成功。深究其原因,既是时势所迫, 也是有人从中作梗。

第一计:和谈施压,蒋介石一再“装糊涂”其实早在1936年12月27日,红军总部就曾电告过西路军:

“西安事变和平解决,前途甚佳”。

彼时西路军与马家军仍处于战略相持状态,双方互有伤亡。红军总部考虑到抗日民族统一战线已近达成,认为应该尽快促成国共第二次和谈,以停止内战,联合抗战。至于西北战事,理应由蒋介石出面,制约马步芳、马步青的进攻,允许西路军撤出河西走廊,奔赴抗战前线。

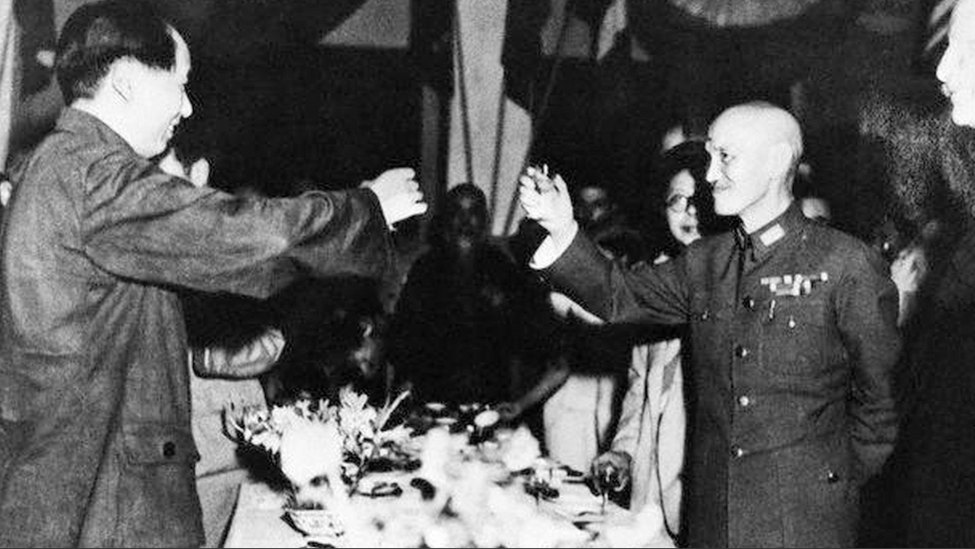

在八路军改编的最初方案中,毛主席的意见就是将红军改编为四个军,每个军三个师,其中西路军各部合编为一个军,由徐向前担任军长。但对此方案,蒋介石提出了两个不同意。一是番号不同意,只答应给一个军的编制。二是停战不同意,一再借故反复拖延。

应该说,红军内部高估了蒋介石联合抗战的决心。西安事变后,蒋介石虽被迫接受合作,却仍对红军忌惮甚深,更不愿看到西路军这支劲旅得以保存。直到此时,他仍是想要借马家军之手消耗红军力量,以达成自己所谓“攘外必先安内”的策略。

1937年2月初,徐向前、陈昌浩在给毛主席的电报中,就曾一针见血地指出:

“二马与我拼战甚坚决,南京系有人暗中指示。”

这个“暗中指示”者,毫无疑问就是蒋介石。

红军自长征以来,和各路军阀都交过手,粤军、桂军、黔军、川军,都是送客式出击,只求把红军送出自己的地盘。西北军、东北军奉命进攻陕北,也是暗中与红军多有联络,目的就是保存自身实力,不愿去做两虎相争的糊涂事,让蒋介石坐享其成。

但马家军不一样,他们是不惜一切代价,在局部战场以几倍乃至几十倍的伤亡代价,向西路军发起冲锋,哪怕将麾下的精锐部队打光了也在所不惜。其作战决心,甚至比蒋介石的某些中央军将领还要坚决。

作为西北军阀,马步芳和马步青都把地盘视为生命,与红军作战也因为这个原因。但在西路军明显有撤出河西走廊的意图后,他们仍要与之决战,这明显不符合常规。很明显,这就是蒋介石与马家军合唱的一场双簧,一个暗中给予丰厚报酬,一个收了好处甘心卖命。

为了说服蒋介石,毛主席提出可以降低红军改编要求,将红军改编为4个师,但底线是西北立即停战。周恩来在西安与顾祝同谈判时,多次提出西路军问题,顾祝同表面上应允"转呈委员长",实则拖延敷衍。

直至3月初,国共双方仍在谈判桌上为此激烈争论。顾祝同是“置西路军不提”,完全不搭这一茬。而周恩来和叶剑英则是严厉申明,连番质问顾祝同为何对西路军见危不救,并要求立即停战,归回被俘官兵,给予西路军指战员以相对应的保护。

此时的蒋介石还在躲在幕后装糊涂,他甚至通过顾祝同传话,抛出了一个极其狡猾的托词:

"河西问题乃地方军事冲突,我们不便直接干预,应由红军与马步芳直接商洽"。

这一招将球踢回,使谈判陷入死胡同。尽管如此,鉴于全国抗日呼声高涨,舆论压力巨大,蒋介石也不敢做得太过火。至1937年3月中旬后,随着西路军主力基本被打散,他才默许“二马”减少了大规模的追击行动。

第二计:银元赎路,马家军不做任何回应为了援助西路军,毛主席在12月18日曾致电徐向前、陈昌浩,授权他们可“试与诸马谈判”,约定红军与马家军以永昌为界,互不侵犯。但马家军在接到红军要求谈判的信函后,未作任何回应。

1937年2月24日,随着战局急转直下,毛主席决定另辟蹊径,他致电周恩来:

“听说马步芳很爱钱,请你考虑是否有办法送一笔钱给马,要他容许西路军回到黄河以东。”

三天后的2月27日,毛主席第二次发电报给周恩来,这次直接强调了六个字:

“金额在所不惜”。

这六个字的分量,重如泰山。

红军长征后抵达陕北后,一度是筚路蓝缕,衣食无着,最后还是靠着红十五军团徐海东送来的五千银元,才勉强度过了经济危机。而如今为了营救西路军,毛主席决定拿出长征后积攒的全部家底,再让周恩来四处筹款,计划以“十万到二十万之代价”,请二马停止对西路军之进攻,并让力争以最快速度办妥此事。

就在同一天,毛主席在给彭德怀的电报中,下令停发红军步兵学校和办事机关的经费,要求他们“省吃俭用,自筹解决”。毛主席一生不谈钱,不碰钱,但为了营救西路军,他却破例采取了银元攻势。

但在数十万光洋的诱惑面前,贪婪成性的二马竟然不屑一顾。马步芳、马步青固然爱财,但他更在意长久利益。与西路军作战,可向蒋介石邀功请赏,源源不断地从南京获得军事和财政支持。反之,若接受红军银元放人,一旦事泄,则会被南京视为"通共",后患无穷。

他们的逻辑是,拿了红军的钱,只是一次性买卖,但蒋介石的猜忌将是永久的。而把西路军彻底打垮,则名声、地盘、赏金、武器,乃至马家军在青甘一带世袭统治的巩固,应有尽有。

值得一提的是,在西路军初进西北之际,连战连捷,对马家军被俘官兵都是宽大处理。在锁罕堡放走了围而待歼的马禄旅六百余人,在五佛寺放跑了补明山旅,在土门又释放了马步青的工兵营。西路军不想把事情做绝,但最后却又遭遇了农夫与蛇的故事。

既然二马说不动,就只能退而求其次。周恩来通过西安地下党,找到了马步青的老师马德涵及马宪民,交给他们两千元经费,请二位德高望重的老者赶赴西北,分别找马步青和马家军300旅旅长韩起功,洽谈营救被围困在张掖黄番寺的五百余名西路军指战员。

临行前,周恩来曾特意嘱托马德涵:

“那边的条件可以答应,要紧的是要尽一切可能保全红军指战员的性命。”

不仅如此,同年4月,在马步芳的叔父马麟路过西安,周恩来又通过马德涵设宴接待,向他晓以大义,希望他能劝说马步芳,遣反西路军被俘将士参加抗日。

在援救西路军的过程中,还有很多人都付出了无限的努力。

曾当过毛主席老师的谢觉哉,也根据周恩来的指示,找到一位叫高金城的医生,利用他的声望和与马步芳部属的关系,与被俘红军秘密建立了联系。

高金城首先以医院需要护士为由,向驻守张掖的韩起功要出了一批被俘女红军。之后又精心策划,将200多位西路军指战员,通过化装成病人、杂役等方式救出,分批转移至兰州的八路军办事处,最终得以返回延安。在这批获救者中,就有后来的第三野战军后勤司令员刘瑞龙,以及开国少将魏传统。

可惜的是,最后因为营救活动暴露,高金城医生被韩起功以治病为由诱捕,不幸牺牲。

第三计: 苏联援助,斯大林担心“授人以柄”红军之所以决定派兵进入河西走廊,其目的就是为了打通与苏联的陆路联系,以接收国际援助。因此,在西路军陷入重围后,毛主席第一时间致电苏联,希望他们伸出援手,给西路军以军事支持。

毛主席判断,若苏联能以"保护国际援华通道"为由介入,马家军必不敢肆意妄为。这一设想包括两个层面:一是请苏联直接出兵新疆,威胁马家军侧后。二是由苏联通过外交途径向南京施压,要求蒋介石勒令马家军停战。

3月7日,毛主席再次致电周恩来:

"西路军情况万分紧急,请速与苏联方面接洽,请求其设法援助。"

苏联的态度至关重要,却也最为现实。

斯大林领导下的苏联,其对中国革命的一切支持,都服务于苏联自身的国家利益。当西路军受困时,苏联正忙于应对欧洲战事,不愿在远东再生事端。更重要的是,当时苏联对华政策的核心是争取南京抗日,以减轻苏联在远东的压力,斯大林担心若公开援救西路军,会激怒蒋介石,导致合作局面破裂。

所以在3月12日,苏联驻延安代表转告毛主席:

"西路军问题应在中国内部解决,苏联不便直接军事介入"

虽然苏联不肯出面,但毛主席依旧不愿放弃新疆这条线,毕竟这是西路军脱险的最佳生路。于是他电令派驻苏联的陈云等人,迅速返回新疆,迎接和寻找突围的西路军余部。而最终也正是陈云,接到了从祁连山撤下了的李先念支队,保存住了西路军最后的骨血。

第四计:组建援西军,心有余而力不足在西路军鏖战西北之时,再组建一支生力军千里驰援,这招是最直接,最管用的办法。但事实上,这一招最无奈,受到的掣肘最多。

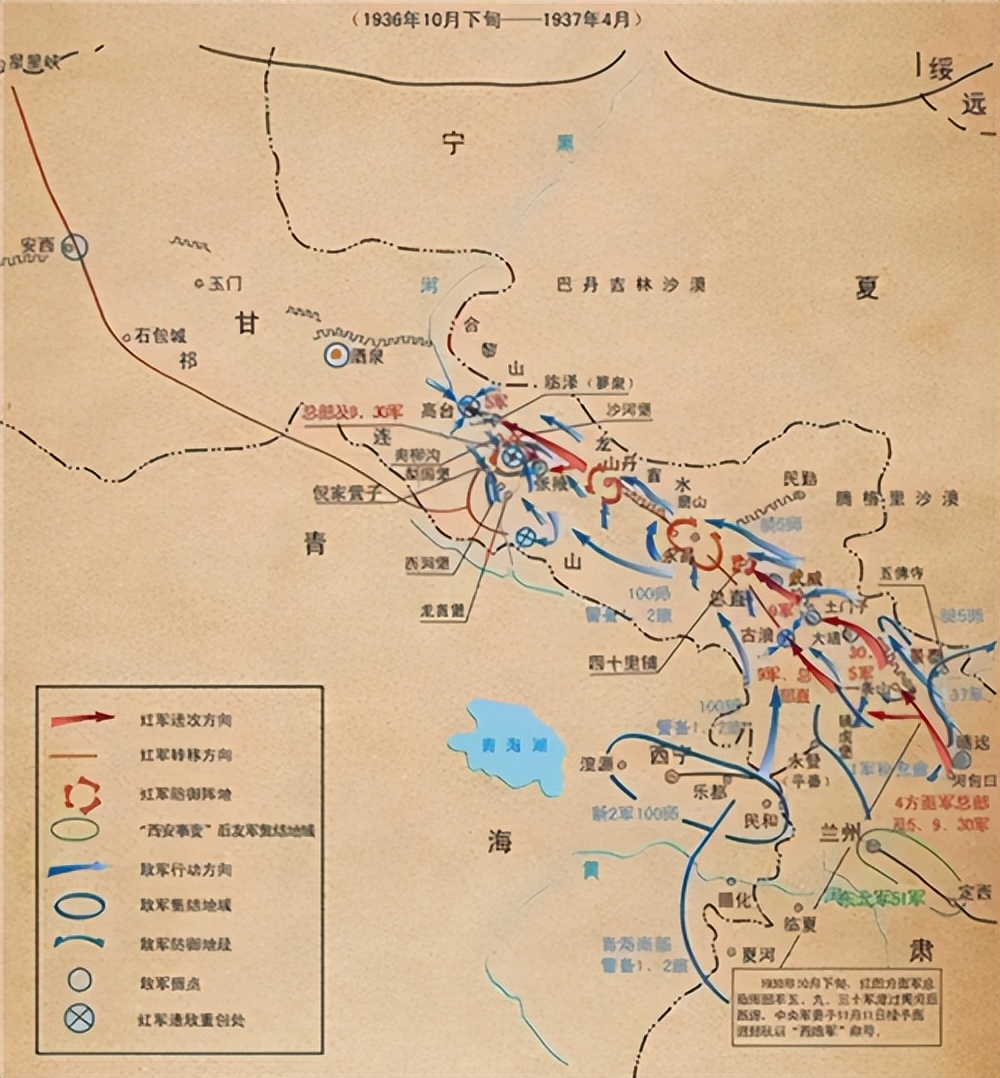

1937年初,西路军在接连经历高台和倪家营两场大仗之后,损失颇大。直2月底,因为一直得不到兵员补给,西路军主力陷入马家军的分割包围之中,只能被动苦战御敌。

同日,毛主席下达“派兵增援西路军”的命令,援西军成立,以刘伯承任司令员、张浩任政委,下辖4个军,基本涵盖了红一、二、四方面军的大部主力。3月5日,援西军由陕西淳化、三原出发,日夜兼程赶赴河西走廊。

在出兵之前,毛主席曾嘱咐刘伯承,认为增援西路军极为迫切,但必须服从两条原则:

其一,不影响和平大局。增援部队开动时,由周恩来即告知蒋介石的谈判代表顾祝同,请其谅解。并说明如果蒋介石令二马停战,援西军即中道停止。

其二,为不让增援部队又陷入持久战和消耗战。因此援西军的任务是控制黄河两岸,接出西路军,共返东岸,不可西进过远,以免造成更大困难。

单从战略上看,若援西军只前进至黄河一线,其实很难对西路军展开直接救援。唯一可能造成的局面,是以“围魏救赵”的声势,吸引二马主力回援,以减少西路军面临的压力。

之所以采取如此保守的策略,毛主席也属实是无奈之举。

西安事变后,抗日战争势在必行,此时将红军剩余主力全部投入西北战场,一是道理上讲不通,联合抗日的大好局面很可能要付诸东流。二是在河西走廊与马家军作战,必然拖延日久,双方拼到山穷水尽,等于在消耗中国西北的抗日力量,无疑是亲痛仇快。

而且事实上,在3月14日,西路军发出最后求援的第二天,徐向前、陈昌浩就在石窝山召开会议,决定现有部队编为3个支队,进行分散游击,寻机突围。而此时的援西军刚抵达甘肃东部,根本无力支援到远在三四千里之外的西路军。

无奈之下,毛主席只能电令援西军:

“停止前进,在镇原、青石嘴线停止待命,加紧训练,负责营救和收容西路军失散人员。”

刘伯承按照主席指示,在通向祁连山的主要道路上开设了三个招待所,数十个收容站,遍插路标,以接应西路军东返的将士。同时还抽出大批侦察人员,乔装分赴陇东至河西地区进行搜救。

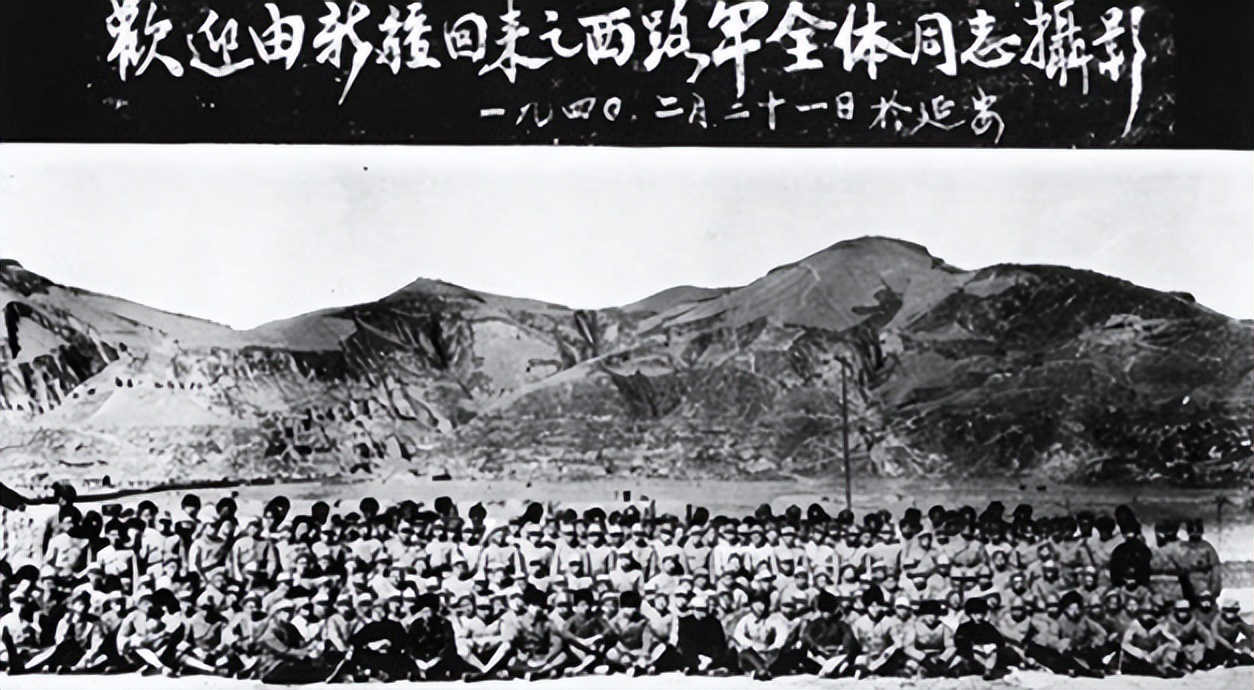

事实证明,这种营救方法是最为有效的。援西军通过各种途径,营救出的西路军战士前后约有2000多人,其中就包括西路军的总指挥徐向前。这些西路军的将士大多衣衫槛褛,浑身是伤。有的靠着拖着一条伤腿一路爬着寻找部队,有的化装乞丐一路乞讨走出沙漠,有的从战俘营里九死一生逃出来。

这2000名回归的西路军将士,也成为不久之后再次燎原的星星之火。1937年7月11日至14日,援西军和西路军余部接受改编,主力组建为八路军129师。9月6日,129师在陕西三原县誓师出征,奔赴抗日战场。

徐向前、王树声、李聚奎、秦基伟、杜义德、程世才、陶勇...在1955年全军授衔时,出自原西路军的开国将军,一共有113位。从元帅到少将,从抗日战场到抗美援朝,西路军的番号并未磨灭。