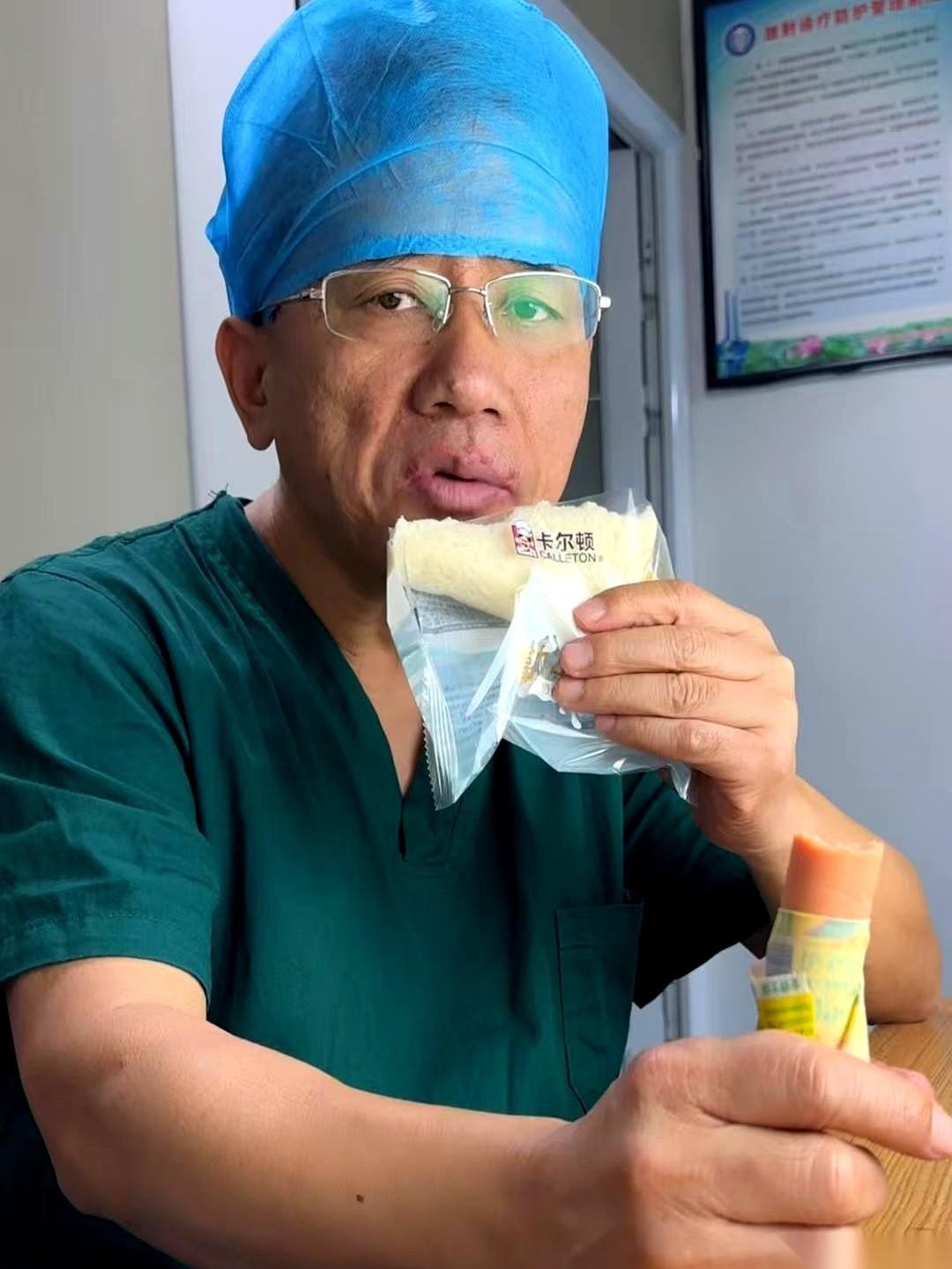

“我从不喝酒,怎么会得肝癌?”这是一位52岁男性患者在确诊肝癌晚期后的第一反应。他不抽烟、不喝酒、也没有乙肝病史,自认为“体检都正常,怎么就突然癌症了?”

很多人以为肝癌是“喝酒喝出来的”,但临床却发现,越来越多的肝癌患者并没有任何饮酒史。真正的危险,往往藏在那些被我们忽略的小症状之中。

这位患者的故事并不罕见。他是工厂的一名基层管理员,生活规律,一直以为自己身体“结实得很”。过去两年,他断断续续出现右上腹发胀、饭后容易犯困、脸色发黄,但都没太在意,还以为是“吃油多了”“累着了”。

直到一次单位组织的全面体检,发现肝脏有肿块,进一步检查已是肝癌晚期。

医生回顾他的病程,明确指出两个早期信号:一个是长期右上腹隐痛或发胀感,另一个是持续的乏力、没食欲、偶尔眼白发黄。这两个看似“没啥大不了”的症状,其实是肝脏在“求救”。

肝脏是个“沉默的器官”,哪怕功能下降50%,它也不会大喊大叫。不像心脏会疼、胃会反酸,肝脏出问题时,往往只通过一些“含糊”的信号提醒你:它快撑不住了。

右上腹隐痛,是肝脏负荷加重时最常见的信号。肝脏位于右上腹,靠近肋骨下方,它本身没有痛觉神经,但包膜有。当肝脏因炎症、脂肪堆积或肿瘤增大,压迫包膜时,就会产生“胀胀的、不舒服”的感觉。

很多人误以为是“胃胀”或“吃撑了”,忍一忍就过去了,但这种疼往往持续存在,或伴随饭后加重、夜间不适,持续超过两周就不应忽视。

乏力、食欲不振、眼白发黄,是肝功能下降的“全身性表现”。肝脏负责合成蛋白、代谢毒素、处理胆红素,当这些功能开始“掉线”,身体最先反应的就是能量不足、消化变差、胆红素堆积。

有人觉得“最近累”“年纪大了”,便归咎于工作压力,甚至补觉、吃补药,但补来补去,肝功能可能已在慢慢恶化。

这位患者的病因,最终被确认为“隐匿性脂肪肝→肝硬化→肝癌”。他从未做过详细肝脏彩超,也未监测肝功能,而脂肪肝在他身上一直“潜行”多年,直到出现肿瘤时才露出真面目。

如今不少人误以为脂肪肝是“富贵病”、是“可逆的”,可如果合并代谢综合征(如高脂血、高血糖、高血压),它就可能演变为非酒精性脂肪性肝炎(NASH),进一步发展为肝纤维化、肝硬化,最终诱发肝癌。

根据2024年《中华肝病学杂志》发布的数据,中国非酒精性脂肪肝患病率已达29.2%,其中超过15%的人存在中重度脂肪变性,约有3%-5%的人在10年内进展为肝癌。

也就是说,肝癌早已不是“喝出来的病”,而是“拖出来的病”。

中医认为肝主疏泄、藏血,与情志调节密切相关。长期情绪压抑、饮食油腻、饮酒过度,会导致“肝郁脾虚、湿热内生”,从而使肝气不畅、气滞血瘀,形成“积聚”之患。

这与肝癌从慢性炎症、脂肪堆积、肝纤维化一步步发展而来的路径,有着惊人的契合。中医强调“未病先防”,正是提醒我们:症状未显,不等于疾病未生。

那什么人更容易走上这条“沉默之路”?

中年男性、高脂饮食者、久坐不动、情绪长期压抑者,都是高危人群。特别是那些既不喝酒、也没有乙肝,却具备“三高”或肥胖问题的人,常常会掉以轻心,以为“我没事”,但肝脏已经处于代偿阶段。

医生提醒:肝癌并非突发,而是一场长达8-10年的“慢性战斗”。它从最早的脂肪肝,到轻度肝纤维化,再到肝硬化,每一步都有“机会窗口”,但前提是你愿意去看、去查、去管。

想要及时发现肝脏异常,最基本的检查是肝功能+肝脏B超,每年至少一次。对于有脂肪肝基础的人群,建议额外监测肝硬化标志物(如纤维化四项)、甲胎蛋白(AFP)等。

不要等到脸黄、尿黄、体重暴瘦才去看医生,那往往已是晚期。

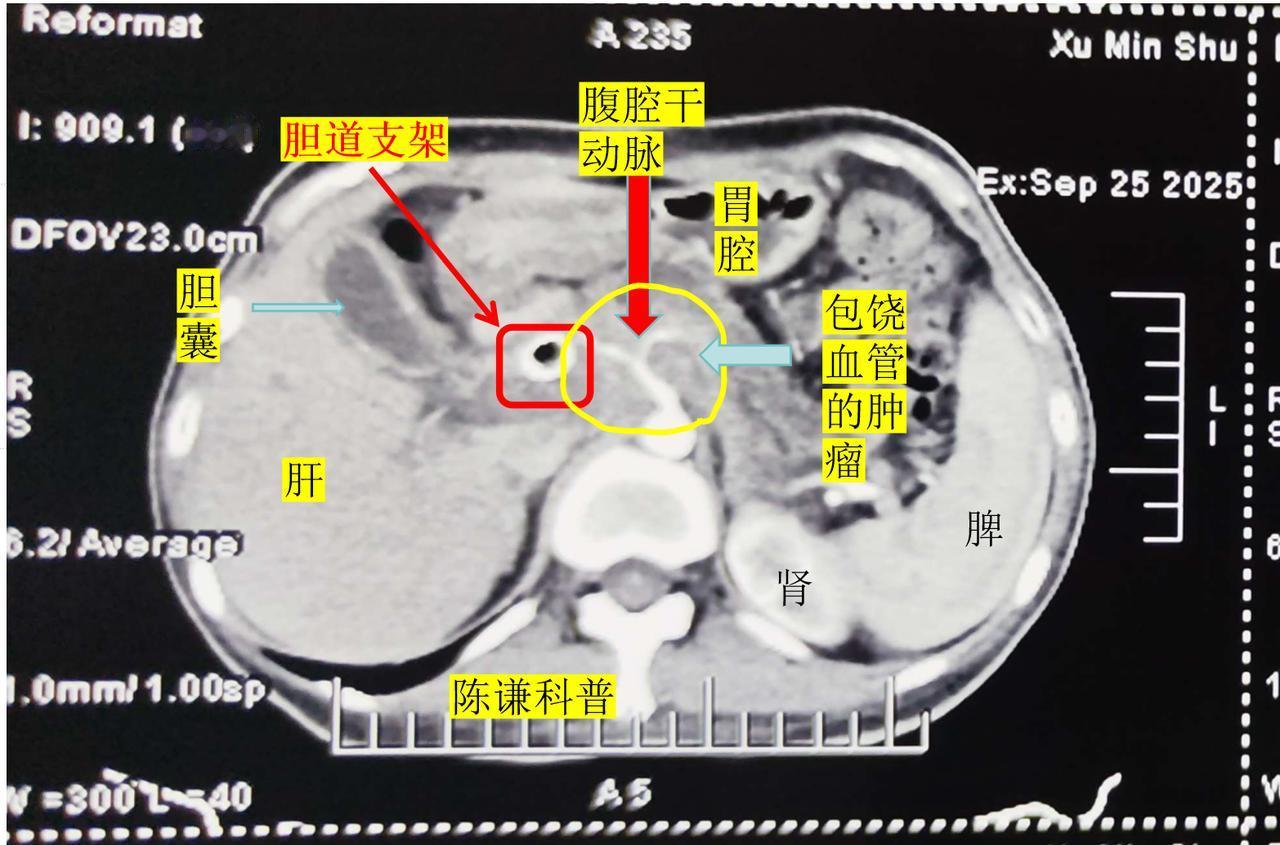

还有一个容易被忽视的事实是:肝癌早期是可以治愈的。微创切除、射频消融、介入治疗等手段,在早期阶段效果明确,生存率显著提升。

但一旦进入晚期,治疗多以延长生存期为主,无法逆转。这就是为什么,医生一再强调“早期发现比晚期苦撑更重要”。

这位52岁的患者最终接受了介入与靶向联合治疗,目前病灶控制稳定。但他反复感慨:“如果早一年查出来,说不定就能手术切掉了。”

很多疾病不是突然到来的,而是在你忽视的每一个“看起来没大事”的细节里,一点点堆积而成。

肝癌不是喝酒才得,脂肪肝不是胖人专属,右上腹胀不是吃撑那么简单。

健康从来不是“没病”,而是你有没有在它“还没出声”的时候,就给它一点关注。

或许你不喝酒、不熬夜、不吃垃圾食品,但如果你忽略了那些“没事忍忍就过了”的信号,那些信号,也可能正是疾病的回音。

参考文献:[1]中华医学会肝病学分会. 中国非酒精性脂肪性肝病防治指南(2024年修订版)[J]. 中华肝脏病杂志,2024,32(05):363-375.[2]国家癌症中心. 中国癌症统计年报(2024年版)[R]. 国家卫生健康委员会,2024.[3]李志强,王晓红,张洪涛. 肝癌患者早期筛查与诊治路径研究[J]. 临床肝胆病杂志,2025,41(03):235-238.