提起二战时的日本暴行,我们脑海中浮现的往往是手持步枪、面目狰狞的日本男兵。但你可能不知道,在那些男兵身后,有无数日本女性以惊人的“狂热”支持着这场侵略战争。

她们所做的,远不止是默默等待,她们用行动证明,在军国主义的毒害下,这种“疯狂”不分性别。她们做的坏事不逊于日本男兵。

明治维新后,日本走向全面军国主义,整个社会被绑上战车,女性也不例外。国家通过教育和社会宣传,将“军国之家母”、“靖国神社”等概念深植人心。无数日本女性不是被强迫,而是主动地、全身心地成为了战争机器上的重要齿轮。

她们在后方构建了一个坚不可摧的“精神堡垒”,用三种主要方式,成了侵略战争中不可或缺的帮凶。

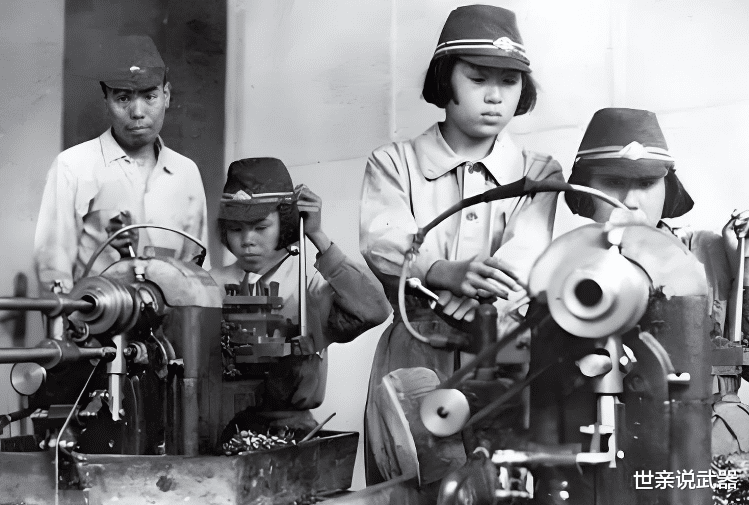

首先,她们是战争物资的直接生产者。随着战事扩大,男性纷纷上前线,女性成为后方工业的绝对主力。在“生产也是作战”的口号下,她们走进工厂、车间,夜以继日地制造子弹、飞机、火炮。这不仅仅是劳动,更被赋予了一种“神圣”的光环。

比这更甚的,是她们在家庭内部施加的“软”压力。当时社会涌现出大量所谓“军国之母”的典型,她们将自己的丈夫、儿子送上战场视为无上光荣。

最极端的例子是“井上千代子事件”——一位名叫井上千代子的日本女性,为了不让丈夫在侵华前线牵挂家庭,竟在丈夫出征前夜选择自杀。

她的行为被军国政府大肆宣传,奉为“妇德楷模”,激励了无数日本女性效仿,用这种畸形的“爱”与“牺牲”,将亲人牢牢绑在战车上,推向异国的战场。这种来自至亲的“鼓励”,其束缚力远比一纸征兵令更为残酷。

其次,她们的触角直接伸向了前线。大批年轻女性组成“国防妇人会”等组织,她们不仅负责慰劳军队,募集资金,甚至有不少人直接前往中国、东南亚等占领区,成为“女子挺身队”的一员,从事后勤、医护等工作。

她们的存在,极大地“慰藉”和鼓舞了前线日军的士气,让他们更能“安心”地进行屠杀和侵略。

更可怕的是,她们还是军国主义思想的宣传者和捍卫者。她们用温柔的语气,向孩子、向社会一遍遍灌输“圣战”、“为天皇尽忠”的思想,让战争的毒素代代相传。

当有士兵因恐惧而犹豫时,她们寄去的信件里不是安慰,而是催促和“别给家族蒙羞”的指责。她们用整个社会的温情,编织了一张让士兵无法回头、只能在杀戮中越陷越深的大网。

可见,二战中的许多日本女性,绝非无辜的旁观者。她们是国家机器开动时,那个在后方拼命推车的人。她们的“疯狂”,体现在将国家暴力奉为信仰,将亲人的生命和自己的人性都献祭给了军国主义的祭坛。

这种全民性的狂热,是日本得以发动并长期维持一场非正义侵略战争的关键社会基础。理解这段历史,不是为了复仇,而是为了彻底看清军国主义的危害——它能扭曲人性,让温柔的母亲和妻子,也变成战争魔鬼的拥趸。