中国科学院国家空间科学中心近期举行了一场发布会,全方位展现了我国空间科学先导专项在多个关键方向上的最新成果,发布的内容包含宇宙,暂现天体探寻、宇宙线精准测量、太阳爆发物理等多个前沿领域,多颗卫星一同观测的成果初次整体对外展现,这意味着我国空间科学综合能力步入新的阶段。

历经15年有体系的规划与布局,科研领域的格局实现了跨越性的发展

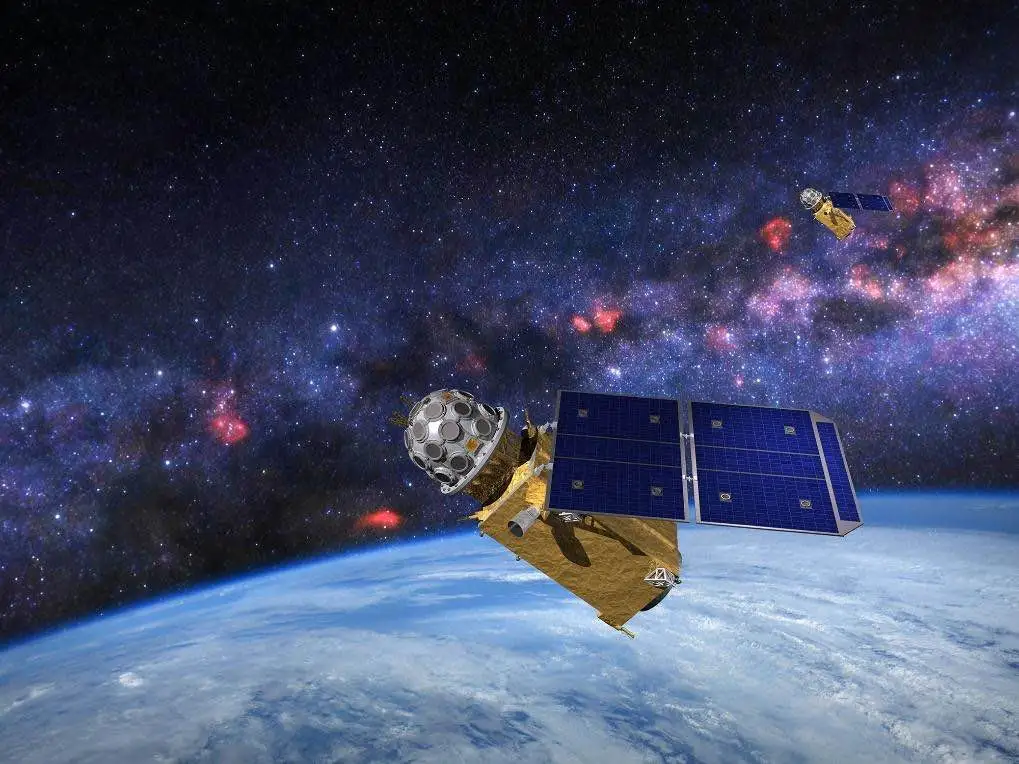

空间科学先导专项在2011年启动,到现在已经形成由八颗科学卫星组成的任务集群,其中有悟空,号、实践10号、墨子号、慧眼号、太极一号、怀柔一号、夸父一号以及天关卫星。这些任务从,暗物质粒子搜索到量子通信实验,从黑洞喷流观测到太阳磁活动监测,涵盖范畴广泛、任务深度显著,构建出了我国迄今为止最为丰富的空间科学任务序列。

专项负责人表示,我国空间科学已由初期的任务突破,迈向体系化发展阶段,不仅能够自主研制科学卫星,还能按批次、按方向持续推动科研进展,这种模式正推动中国空间科学在国际上的地位,从并行追赶逐步转向局部领先。

在这些任务里面,我们国家第一次,构建起属于自己的X射线标定束线,而且攻克了星地光路,对齐这类关键技术,相关成果让我们国家在高能天文望远镜、卫星平台一体化设计等领域达到国际先进水平。

往昔15年间,从技术链到科研成果链的全方位提升,这是最为突出的变化

天关慧眼这类卫星捕捉到了极其极端的宇宙信号,让人类对宇宙的认识有了全新的突

1.天关:宇宙暂现天体的“中国眼”

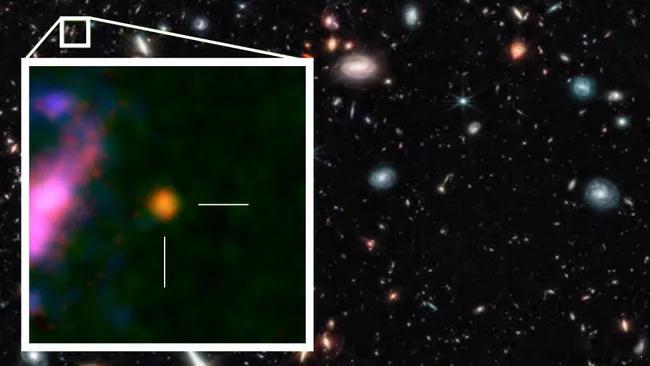

天穹是我国首颗大视野的X射线天文卫星,它具有在轨自动触发、自动后随、快速响应的能力,其观测结果表明,它已经变成全球范围内很有竞争力的动态天体,监测平台。

此次发布中,天关卫星公布多项重要发现

发现到了持续时间长达40天的新型,X射线暂现源,这为了解稀少有的天体提供了,关键的线索,

当发现暗弱爆发事件时,发出提示,意味着可能存在着潜藏的恒星,级黑洞群体,

探测到极软X射线闪,这意味着伽马暴的种类可能,比传统分类更加复杂

对黑洞吸积、磁场扰动、高能爆发机制的重新认知会被这些成果所推动

2.慧眼:聚焦黑洞、中子星和极端高能事件

作为硬X射线调制望远镜,慧眼号所做出的贡献,远远不止于一个领域当中

发布会列举了慧眼的多项新进展

精准地去测量地球大气密度随高度的变化情况,为空间飞行器动力学提供更精确的数据反演基础,

去弄清楚黑洞吸积盘耀发过程中的结构变化,进而完善现有的黑洞模型

检测到了毫秒脉冲星的辐射,机制并且探测到了强磁场特性,为中子星结构的研究增添了,关键的观测依据,

捕捉伽马暴的最快光变时标,为探究宇宙中最为猛烈的现象提供,全新的基准

从数据的质量,还有科研的深度方面来讲,慧眼号正逐步成为国际上关键的中高能,天文观测平台,

悟空夸父一号展现出宇宙射线以及太阳爆发的新情

1.悟空:宇宙线“精度时代”的代表

悟空号卫星对宇宙线开展精细测量达到了世界级水平,最新获得的成果包含

首次对次级宇宙线中硼的能谱在高能段精准测量,它变硬的构造

宇宙线传播过程比传统模型更繁杂,因为能谱指数变化幅度超过了初级宇宙线的两倍,

这是宇宙线物理的关键突破,也给暗物质间接探测提供了全新的背景限制

2.夸父一号:太阳爆发机制出现修正信号

夸父,一号自从发射之后已经观测到超过一千个太阳耀斑,最新的数据呈现出具有突破性的成果,

多数中、小级别的高能耀斑是不伴随日冕物质抛射的,这和传统模型所预想的强关联情况不一样,

在大量C级耀斑之中,仅仅观测到极少量伴随抛射的事件,这种,差别或许意味着太阳磁爆机制需要重新来解释。

预估空间天气并且评估太阳风暴风险,这个结果有着直接的应用价值

科研体系的范畴变得更加宽泛:国际合作,以及新任务规划都全面地开展

这几年专项始终在持续加深同国际机构的合作,例如和欧洲空间局一块儿开发的微笑卫星,还有欧方作为机遇任务参与的天关卫星,这类情形,国际科研团队,借助数据共享等途径不断扩大规模,让中国科学卫星在国际上的影响力,明显提升了。

这个时候,中国科学院已经公布了下一阶段的任务规划,包含

鸿蒙计划,是那个由很多卫星组成的月背低频射电阵列,用来探测宇宙早期黑暗时代的演化信号,

夸父二号:将会初次直接飞越太阳极区,去观测太阳磁场的起源区域

系外地球巡天卫星:去寻觅类地行星、构建“中国版宜居行星目录

构建一个全新的极致宇宙物理,观测平台增强型X射线时变与偏振天文台

这些任务具有共同的特性,也就是说更为深入、更为遥远、更为精细,朝着国际天文学界所认可的最核心科学,问题去开展瞄准。

我们正在目睹中国空间科学的结构性跃

在过去的10年当中,中国科学卫星接连有突破出现,然而今年集中发布的情况令,我头一回真切感受到“中国模式的优势逐步展现。

在我看来,有三个趋势值得特别关注

第一,卫星任务走向“批量化与体系化”

推进学科向前发展的是任务族群,形成相互支撑的构造,单个卫星有突破固然关键,从天关、慧眼、怀柔到夸父,我们正在构建一个,包含多能段、跨物理尺度的“空间观测网络。

第二,从数据采集走向科学解释

之前不要着重强调拍到了,当下愈发注重弄明白了,无论是宇宙线硼能谱的变硬结构,还是太阳爆发机制的偏离模型,这些可都是得写入物理学教科书的成果。

第三,中国科学家在国际合作中所具备的话语权,明显地增强了

不只是参与到里面,还会变成发起者和组织者,机遇任务以及深度合作项目的出现,意味着中国的空间科学平台已经变成国际重要节点。

从宇宙射线到太阳磁暴,从黑洞喷流再到伽马暴,中国的科学卫星,正持续拓展人类对宇宙的认知边界,更为重要的是,未来五至10年间,一批新任务将陆续启动,标志着我国空间科学正由零星突破转向持续产出成果的新阶段。