在浩瀚无垠的宇宙中,地球是否孤独地承载着生命的火种?2019年诺贝尔物理学奖得主迪迪埃·奎洛兹的答案是否定的。这位因发现首颗围绕类太阳恒星运行的系外行星而享誉世界的天文学家,近日在公开访谈中再次强调了他的信念:"宇宙中存在外星生命几乎是必然的,问题只在于我们何时能发现它们。"

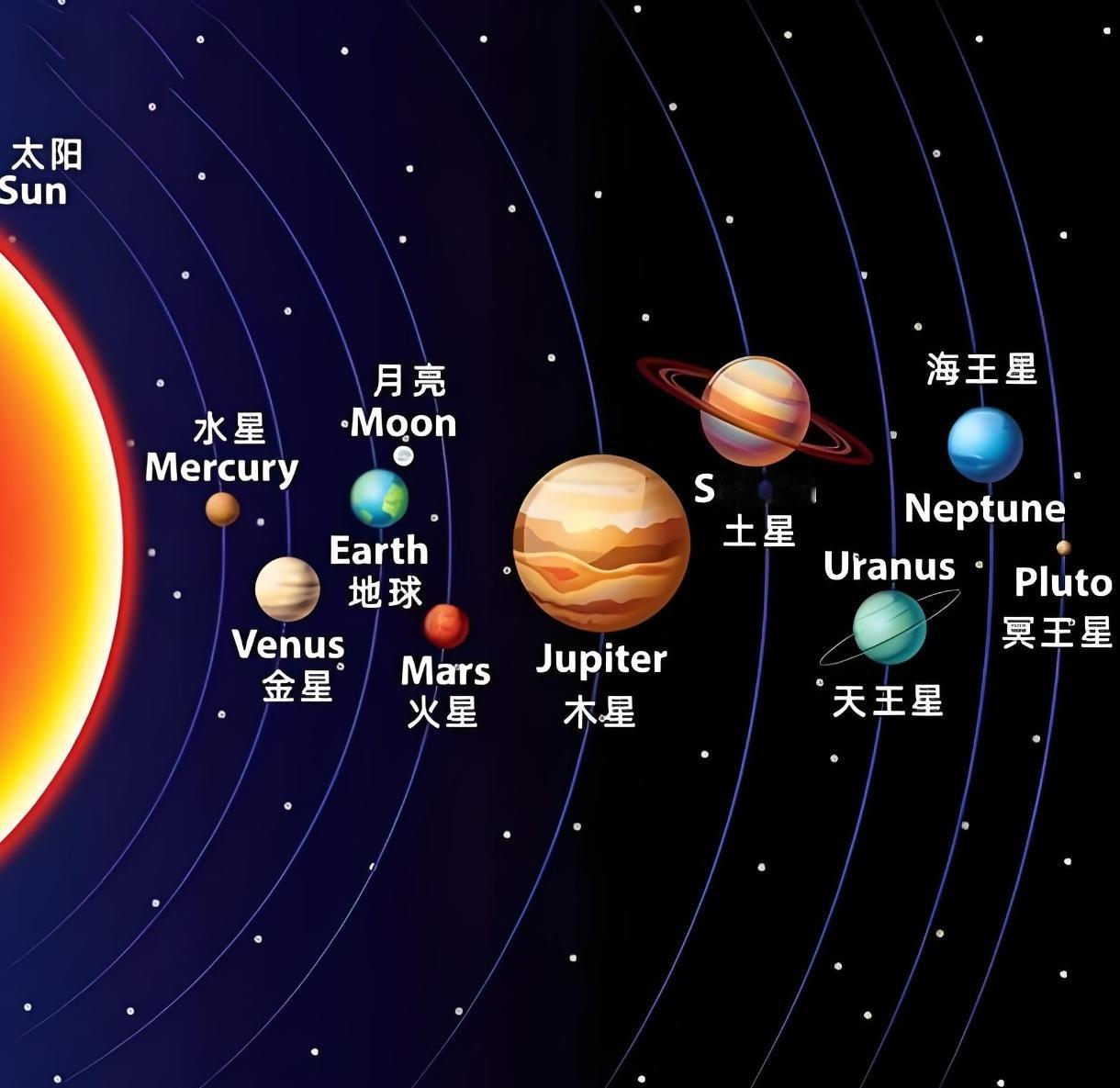

奎洛兹的观点并非凭空臆测。自1995年他与导师米歇尔·马约尔共同发现飞马座51b以来,系外行星研究已迎来爆发式增长。NASA开普勒太空望远镜的数据显示,仅银河系就可能存在超过400亿颗类地行星,其中约110亿颗围绕类太阳恒星运行。这个惊人的数字为"生命普遍性"假说提供了坚实的数学基础——当样本量达到万亿量级时,地球生命的独特性反而成为统计学上的异常值。

"生命所需的原材料在宇宙中俯拾皆是,"奎洛兹解释道。通过光谱分析,天文学家已在星际分子云中检测到氨基酸等有机分子,这类"生命前体物质"甚至存在于距离地球2.7万光年的射手座B2星云中。更引人注目的是,2024年詹姆斯·韦伯太空望远镜在K2-18b大气层中检测到二甲基硫醚(DMS)的疑似信号——这种在地球上仅由生物活动产生的化合物,或将改写人类对外星生命的认知范式。

技术的突飞猛进正将科幻情节变为科学现实。当前第三代极大型望远镜(如正在智利建造的39米口径ELT)配备的自适应光学系统,能有效消除大气湍流干扰,其分辨率相当于从巴黎辨认纽约街头的一盏路灯。配合新一代光谱仪,科学家已能分析40光年外行星大气中的水蒸气、甲烷等分子特征。SETI研究所最新开发的AI系统更能在海量射电数据中识别出类似"技术签名"的异常模式,其效率较传统方法提升百万倍。

但寻找外星生命仍面临根本性挑战。奎洛兹特别指出"碳中心主义"的认知局限:地球生命以碳基化学为基础依赖液态水,但土卫六的甲烷湖泊、金星大气层的磷化氢暗示着完全不同的生命可能。2025年9月,中国FAST射电望远镜阵列在分析FRB 190520B快速射电暴时,发现其具有类似人工信号的周期特性,这一发现重新点燃了关于"宇宙灯塔"假说的辩论。

在方法论层面,科学家正构建更完善的生命探测指标体系。传统生物标志物如氧气与甲烷的共存已显不足,新提出的"生命概率指数"(PLI)整合了行星年龄、恒星活动性、大气化学平衡等28项参数。欧空局即将发射的PLATO空间望远镜将运用该模型,对100万颗恒星系统进行筛查,其精度足以检测出类似地球光合作用产生的季节性大气波动。

对于公众最关心的"接触时间表"问题,奎洛兹给出了审慎乐观的预测:"未来20年内,我们极可能发现微生物等级的外星生命证据。"他特别提到火星地下湖泊探测任务和木卫二"欧罗巴快船"计划,这些冰下海洋探索项目或将验证"宇宙生命连续体"假说。而对于智慧文明,SETI首席科学家安德鲁·西米昂认为,随着平方公里阵列射电望远镜(SKA)2027年全面运行,人类有望在10-15年内捕获到明确的技术信号。

这场科学探索背后蕴藏着深刻的哲学变革。奎洛兹强调,发现外星生命将重塑人类的自我认知,"就像哥白尼将地球移出宇宙中心一样,我们会意识到生命不过是宇宙物质演化的自然产物"。这种宇宙视角或许能消解人类中心主义,促成全球文明更紧密的合作——正如国际宇航科学院正在制定的《外星生命发现协议》,要求各国在确认发现后必须进行多边验证与协调发布。

在采访尾声,这位诺贝尔奖得主向年轻一代发出邀请:"你们将见证人类史上最伟大的发现之一。"随着量子传感技术和中性原子成像仪的发展,未来探测器甚至能捕捉系外行星表面的城市灯光。或许某天,当人类破译来自织女星方向的规律脉冲时,卡尔·萨根在《接触》中的预言将成为现实:"宇宙比任何人想象的都要丰富得多。"这场跨越星海的对话,正在改写我们对生命、文明乃至存在本质的理解。