潮汕这方地,是红土掺着咸水揉出来的。

秦始皇设南海郡时,这里还是烟瘴弥漫的荒滩,越人驾着独木舟在韩江入海口捕鱼,潮水打湿的脚印转眼就被沙埋了。

到唐朝开了潮州港,商船的帆把海面遮得像片云,青瓷碗顺着韩江漂出去,

再载着暹罗的米、吕宋的糖回来,码头的青石板被磨得能照见人影,至今还留着船钉磕出的小坑。

宗族祠堂的木梁晒了千年太阳,裂得像老人脸上的皱纹。

明清时男人驾着红头船下南洋,船头挂着妈祖像,船尾藏着家乡的土,多少人再也没回来,只留下祠堂牌位上模糊的名字。

侨批信上的字被泪水泡过,“平安”二字写得格外重,寄回的银圆换了青砖黛瓦,

撑起一座座下山虎宅院,门楣上“德馨”的题字被雨水洗得发白。

英歌舞的鼓点能震松老墙土,

赤膊的汉子画着花脸,木槌敲得地面发颤,这是从南宋军乐里传下来的劲儿。

工夫茶要烫得冒烟才够味,

三个小杯轮着转,茶沫子都不能洒,就像潮汕人过日子,再难也得守着规矩。

韩江水还在流,潮起潮落间,红土更红,咸味更浓,

这方地的骨头里,早刻满了熬出来的沧桑。

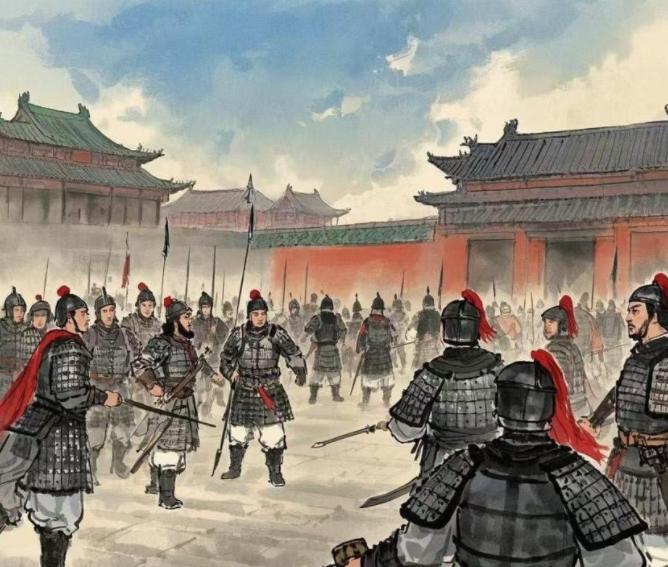

南宋末年,元兵追得紧,小皇帝赵昺逃到乌岽山,口渴得喉咙冒烟。

畲民摘了红茵茶芽,用山泉冲泡,茶汤入口,皇帝连喊“妙哉”!

从此这茶被赐名“宋茶”。

六百多年树龄,树皮裂得像老农的手,

春茶季却能抽出嫩芽,泡出的茶汤金黄透亮,

喝一口,蜜香裹着山韵直冲脑门,

后劲足得像潮汕人的工夫茶,三泡过后仍有余韵!

茶农做茶讲究“看天吃饭”,采青要赶在下午2点到4点,

太阳不烈时摘“小开面”的嫩芽,晒青得让叶子晒到“失水一成”,

做青时摇青、静置反复五六次,直摇得叶边发红,茶香从青草味转成花蜜香。

最绝的是烘焙,初烘用130度炭火,复烘降火到100度,最后慢焙70度锁香,

这样烤出来的茶,干茶条索紧结如铁,冲泡时“悬壶高冲”,茶汤像琥珀,杯底留香能挂住三分钟,喝到最后连茶渣都舍不得倒。

老茶客说,这茶“香得勾魂,甜得发腻”,配块绿豆糕,能甜过初恋。

1934年,双髻娘山岩石缝的野茶树被“岽尾婆”陈合婆发现,

这株历经山火、雷击仍顽强生长的古茶树,成了红军战士的“救命茶”。

当年小战士肠胃不适,泡两碗茶喝下竟药到病除,从此这茶被叫“红军茶”。

陈合婆用潮汕话“食茶配咸菜”招呼战士,茶香混着山风,成了革命年代最暖的慰藉。

许木溜书记1957年带村民剪枝扦插,36个茶穗仅成活24株,却让这野茶变“致富叶”。

如今岭头单丛茶制作仍用古法:

晒青要“叶软如棉”,摇青得“青蒂红边”,最后炭焙出蜜韵。

冲泡时汤色橙红明亮,花蜜香直钻鼻尖,喝一口回甘绵长,像极了潮汕人说的“甜过初恋”。

2023年,这杯茶从革命老区飘进钓鱼台,成了“国宾茶”。

四百年前,

潮州石古坪畲族人从山间野生红茵茶起家,搭草寮、采野茶,

在“日头火辣辣”的岭南气候里,硬是育出小叶种凤凰水仙群体种。

清末时,他们改良半发酵工艺,让茶香“清得像山涧水,浓得像蜜兰香”,

1985年更拿下了全国金杯奖。

潮汕老话讲“乌龙摆乌龙”,就源自畲族传说,

青龙与乌龙两兄弟,乌龙想跟哥哥玩笑,不料绊倒已褪神力的青龙,酿成悲剧后化作茶树,让后人“摘茶吃,香得魂都飞走”。

如今石古坪茶仍用“骑马式”采茶法:

晴天上午到下午四点,轻采轻放,鲜叶经晒青、摇青六次“浪茶”,

每两小时碰青一次,历十八小时成茶。

泡开时,茶汤黄绿透亮如“绿豆水”,

叶底嫩绿带“一线红”,喝一口鲜爽回甘,像“咬开熟透的杨桃,甜中带点微酸”。

南宋末年,宋帝赵昺南逃潮汕,行至凤凰山乌崠山时口渴难耐。

侍从采下叶尖似鸟嘴的“红茵茶”烹制,饮后止咳生津,遂赐名“宋种”。

此树至今存世,

乌崠山最大一株“大叶香”高8米、茎粗34厘米,已有400年树龄,当地人唤作“老丛”,

茶汤金黄透亮,叶底青镶红边,呷一口“够力甜”(潮汕方言:非常甜)。

凤凰水仙分三等:

单丛最金贵,浪菜次之,水仙为基。

采茶讲究“三不采”,日头毒不采、晨露未干不采、雨淋叶不采。

做茶更需“碰青”七次,每回手轻如羽,叶翻似蝶,待叶边泛红如珠砂,方入灶炒青。

冲泡时用宜兴紫砂壶配若琛杯,

一泡闻香,二泡品韵,三泡饮汤,茶客常说“三杯落肚,两腋生风”。

传说20世纪80年代,茶学泰斗陈椽亲临指导,

将黄山毛峰的“兰花香”与西湖龙井的“醇厚”揉进这方山水。

海拔587米的黄花尖,云雾漫过茶树,昼夜温差让儿茶素减少、茶氨酸飙升,喝着真“得劲”!

1985年它摘得巴拿马茶博会金奖,

2017年成国家地理标志产品,每一片叶都浸着历史的重量。

采茶要赶“明前”,选“1叶抱心”到“1芽2叶”,经摊放、杀青、做形、三烘等非遗工序。

杀青最见功夫,200克鲜叶入200℃铁锅,师傅单手翻炒如舞,待叶边微卷立刻离火摊凉。

复烘时千叶叠锅,文火慢焙至“头泡香高、二泡味浓、三泡鲜醇”,

泡开的茶汤像山涧晨雾,

抿一口,甜凉直窜喉咙,连呼吸都带着松针香。

得从清光绪年间说起。

揭阳玉湖坪上的林想上山砍柴,在大石底下发现鸟粪里的茶籽,埋土三年后长成茶树。

他摘叶嚼之,甘醇生津,便将树籽播种成林,创制“鸟啄茶”,

后传遍全村,成了“坪上绿茶”的根。

这茶树啊,像咱潮汕人一样,耐得苦寒,经得火炼,越陈越香,

活像老辈人说的“岁月熬成的茶”。

制茶讲究“足火重炒”,

得经杀青、揉捻、炒茶青、复炒等工序,复炒要文火八小时,火候全凭经验。

新茶橙红透亮,老茶栗红醇厚,像陈年老酒。

冲茶时用山泉水、炭火煮,高冲低斟,分杯均匀,喝一口,先涩后甘,直沁心脾。

咱这茶,香得嘞!

潮汕人叫它“鸟啄茶”,名字带点土味儿,却藏着百年烟火气。

清末时,五房村村民上山割草,见飞鸟啄食茶籽,落地生芽,便试种培育,成了如今这碗“淡黄如花生油、醇甘入喉底”的炒茶。

宋帝逃亡凤凰山饮茶的传说,在这儿续了新篇,

它不像单丛那般名贵,却因“重火炒制”的独门手艺,让茶性从寒凉变温厚,连胃寒的人都能喝。

中泰建交时,泰国政府还专门点名要它,你说这茶面子大不大?

泡它得用潮汕工夫茶的架势:

陶壶煮山泉,悬壶高冲,茶叶在壶里“星斗流转”,头泡苦二泡甘,三泡回甘能绕舌半日。

老茶客说,存上二三十年的“老炒茶”,

汤色深如琥珀,滋味醇厚似普洱。

藏着南宋末帝赵昺的沧桑往事。

景炎元年(1276年),宋帝败退至后花园村,杨太后见满山杜鹃如云,叹道:“此似哀家后花园”,从此得名。

随从无茶,帝指路边野树:“摘叶煮水。”

不料茶汤越煮越香,遂名“宋茶”。

光绪年间南澳同知刘传林诗云:“果老山产九节仙茶,宋帝泊井澳时饮之也。”

如今,这茶仍只长在后花园,移植必枯,添了几分神秘。

这茶,呷一口,真呷到落齿!

春茶采“开面叶”,经晒青、摇青、杀青、揉捻、烘焙,成茶条索紧结,色如墨玉。

冲泡时,水温须高,头水快洗,前五冲速出汤,可冲二十道有余。

茶汤先鲜爽如春芽,再甜似暖阳,最后回甘漫喉,

像极了潮汕人“三个成品”的工夫茶道,

简单却透着讲究,喝的是茶,品的是七百年烟火气。

韩江水流了千年,茶渣在壶底沉了厚厚一层。

老人们端起茶杯,指纹烙进陶土,像红土裂开的缝。

他们不说沧桑,只说这茶,烫嘴才好。

茶汤滚过喉头,往事就都化开了。

你品,这杯底留着的,是不是故乡土的味道?