那些被吹了快十年的固态电池,终于要从实验室跳到现实了!就在最近,广汽集团搞出了个大新闻——他们居然真的建成了国内首条固态电池中试线,还开始小批量生产了。这事儿一出,整个电动车圈都炸了锅。想想看,以前我们聊起固态电池,总觉得那是"未来时",现在突然变成了"进行时",这感觉,是不是有点像科幻电影照进现实?

老实说,我第一次听到这个消息时,第一反应是"真的假的?"毕竟固态电池这东西,听着高大上,落地却总是难如登天。广汽是怎么做到的?他们那条线到底牛在哪?别急,咱们慢慢聊。

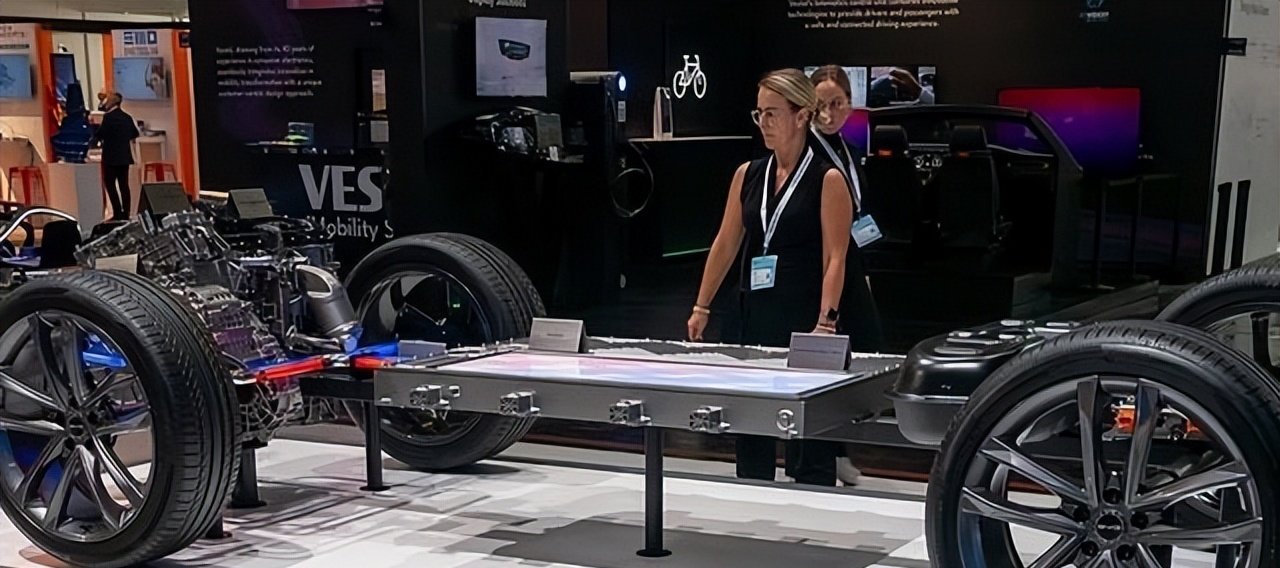

话说回来,广汽这条线在广州番禺,占地5000平米左右,里面全是些听起来就很厉害的设备,什么干法电极涂布机、真空辊压系统,操作环境要求严苛到要在低露点环境下进行,就为了防止水分捣乱。更让人惊讶的是,他们居然打通了从原料到成品的全流程!这意味着什么?意味着不再是实验室里的小打小闹,而是真正能批量生产的车规级电池电芯,而且容量能达到60Ah以上。

坦白讲,这在国内确实算头一份。之前我们看到的固态电池,多半还停留在实验室小样阶段,能真正搞出批量产品的,寥寥无几。广汽这次算是开了个头,而且开得相当漂亮。

为什么固态电池这么重要?你想啊,现在的电动车,续航焦虑几乎是所有车主的痛。充电慢、冬天掉电快、安全隐患多,这些问题一直困扰着行业。而固态电池,理论上能彻底解决这些老大难问题。但实际落地,总卡在工程化上头——材料怎么堆叠、界面怎么稳住、设备怎么匹配,这些细节堆起来能让人头大。

广汽首批下线的电芯,能量密度直接冲到400Wh/kg以上!这是什么概念?拿一辆原本续航500公里的中型SUV来说,换上这个电池,轻松破千公里。这不光是数字好看,还意味着整车设计能简化,扔掉那些笨重的液冷系统,重量减个20%到30%,效率再上一个台阶。说实话,要是真能实现,那可真是电动车行业的一大飞跃。

广汽在固态电池这条路上,走得挺稳。从2016年就开始摸索了,一开始试聚合物路线,后来转战氧化物和硫化物,现在主推硫化物复合体系。为什么硫化物这么受欢迎?因为它的离子电导率高,能在更宽温度区间工作,从零下20度到80度都不带喘气的。这个特性在北方冬天开车的朋友肯定懂,简直是福音啊!

祁宏钟是广汽平台技术研究院的新能源动力研发负责人,他提到,电芯的面容量达到7.7mAh/cm²,这比主流三元锂或磷酸铁锂的4到5mAh/cm²高出一大截。简单解释,就是在同样大小的电极上,能塞更多活性物质,传输路径短,内阻低,不会轻易剥离或长枝晶。听着是不是很专业?说实话,我第一次听的时候也是一脸懵,但细想一下,这不就意味着电池能更小、更轻、更高效吗?

当然,这里面有不少硬骨头要啃。固态电池的核心难点就是"固-固接触",正负极和电解质得在原子级别贴合,还得扛住充放电时的体积变化。广汽团队用了原位固化法,让电解质直接在电极上长出来,膜厚控制在10微米内,避免裂纹和气泡。这个工艺,说实话,我听着都觉得头疼,不知道他们是怎么一步步摸索出来的。

负极用的是第三代海绵硅,容量是传统石墨的四倍!通过特殊压片工艺,厚度加到200微米,离子效率还不打折扣。这技术够厉害吧?更厉害的是他们的安全性测试:200度热箱里泡两小时,没烟没火;针刺实验,电压掉但不爆炸,因为里面没易燃液体,耐温上限到300度。这套组合拳下来,电池从实验室跳到车间,良率从70%爬到95%,这进步速度,真是让人佩服。

全球来看,这事儿搅动了不小的水花。日本丰田专利堆得老高,超过1000项,但还卡在原型验证,目标是2027到2028年商业化。美国QuantumScape靠融资讲故事,工程进度慢。中国这边,广汽这次算是抢了先机,利用锂电池供应链的积累,快速迭代设备。不得不说,在新能源这条赛道上,咱们中国企业确实是后来居上啊。

其他玩家呢?上汽的清陶能源生产线也贯通了,明年样车测试;国轩高科中试线通了;宁德时代瞄准2027年装车。但广汽的60Ah规格不光是为乘用车,还瞄准重卡和储能,抢标准话语权,就像他们早年在磷酸铁锂市场干的那样。这个布局,够有远见!

投产后,广汽股价当天涨了近8%,市场反应热烈。供应商圈子也热闹起来,海绵硅供应从实验室吨级转向工业级,成本降了15%。这不只是广汽自家的事儿,它拉动了整个链条:化工原料本地化,设备国产率超90%。当然,挑战没少。

原材料如硫化物电解质,现在价格是液体体系的几倍,良率和成本控制是下一个大考。广汽计划2026年小批量装车,用昊铂车型先跑数据,积累万把公里路测经验,包括高温高湿和快充场景。三年内推商业交付,先从数百GWh起步。

说实话,看到这里,我有点小兴奋。这条生产线标志着中国在下一代能源存储上,从跟跑到并跑,甚至局部领跑。电动车行业正从补贴时代转向技术肉搏,广汽的动作提醒大家,制造能力才是硬道理。续航翻倍不是梦,但落地还得一步步来。

千公里无焦虑的日子,似乎不远了。但问题是,当电池技术真的突破了,充电设施、电网负荷、电池回收这些配套跟得上吗?毕竟,技术进步只是第一步,整个生态系统的升级才是真正的挑战。你觉得呢?