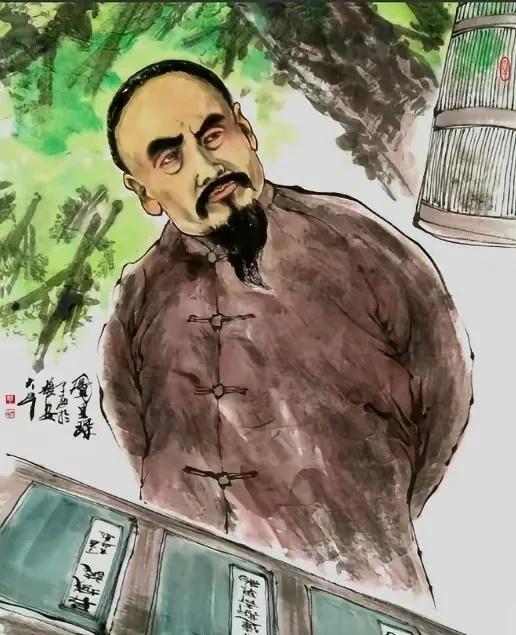

与中国失联300年后,这群忘记汉语的明朝后裔正重新找回华夏根脉 三百多年前,大明江山易然倒塌,清军铁骑踏进中原,那一刻,无数汉人心里崩出一道口子。 很多人宁可背井离乡,也不愿意低头剃发易服。他们收拾起最后的尊严,带着老婆孩子、残兵败将,一路向南,逃进越南和缅甸的深山老林,从此跟祖国断了音讯,像一粒种子掉进异国土壤,悄无声息地埋了下去。 那时候的南明小朝廷还在苦苦撑着,永历帝朱由榔带着几千人马,一路被吴三桂追得喘不过气。 到了缅甸边境,缅甸王要求他们缴械才能进,他们只能照办,把武器一扔,寄人篱下,后来永历帝还是落入清军手里,结局惨烈。 另一边,李定国带着部队在边境死战,杀敌无数,自己却力竭而亡,还有一批人跟着陈上川、杨彦迪、莫玖这些人,渡海到了越南南部。 这些人不是普通难民,他们是铁了心要守住大明衣冠的硬汉,到了越南后聚在一起建村立社,当地人叫他们“明乡人”。 刚到那会,他们还死死守着老祖宗的东西,男人留长发盘髻,女人穿明式衣裳,家里供着祖先牌位,说话写字全用汉语,过年过节按大明的老礼数来。 越南阮主看他们有文化、有本事,还挺器重,给了不少优惠:免税、不服兵役,甚至能做官。 明乡人靠着勤快和脑子活,很快就站稳脚跟,开荒种地、做买卖,把村子建得红红火火,那时候他们心里还抱着幻想,总有一天能杀回中原,恢复大明。 可日子一天天过,复国的梦越来越远,清朝坐稳了江山,越南这边政权也在变。 到了19世纪初,明命帝觉得这些明乡人太特殊,下令把“明香”改成“明乡”,不准他们再回中国,还加重税收。 后来法国人来了,把越南变成殖民地,所有特殊待遇一刀切,明乡人跟普通越南人没两样。 为了活得更好,他们开始学越南话,名字改成越南式,衣服也换成长衫,慢慢地,汉语在日常里用得越来越少。 再往后,战争、动荡、贫穷,一代代人忙着填饱肚子,谁还有心思管祖上那点事? 年轻一代长大,听不懂老人嘴里偶尔蹦出的几句汉语,族谱上的汉字看着像天书,祭祖的时候照着老规矩磕头,却不知道那些牌位上写的是谁。 缅甸那边的明朝后裔处境更苦,永历帝的残部散落在掸邦一带,靠缅甸人接济过活,语言、习俗全被当地吞没,只剩一些模糊的仪式,还说不清来历。 三百多年过去,他们彻底成了“本地人”,连自己从哪来都忘了。 人就是这样,日子苦的时候先顾活着,日子一好起来,那股子找根的劲就冒出来了。 上世纪九十年代,越南会安的明乡人先动了心思,村里祠堂的牌匾、族谱全是汉字,可没人认得。 老人祭祖时念的词,年轻人听着一头雾水,有人忍不住了,找到中国来的学者,捧着发黄的族谱求人家帮忙翻译。 当学者一字一句念出“祖籍广东”“原籍福建”“大明遗民”时,整个屋子安静了,好多人眼泪直接掉下来。 那一刻他们才明白,原来自己不是没根的野草,根在万里之外的中国。 这事像点燃了一根火绳,迅速传开,明乡人开始自发组织起来,成立委员会,把被收走的祠堂要回来,修葺一新。 他们翻箱倒柜找族谱,拼拼凑凑把家族脉络理清楚,有人花钱请中国老师到村里教汉语,老人小孩挤在祠堂里学拼音、认汉字、学说“你好”“谢谢”。 发音别扭,字写得歪七扭八,可谁都不嫌累,每天能多记住一个字、多说对一句普通话,都高兴得像过年。 祠堂里重新挂起对联,写满汉字,祭祖时不再只用越南语,还试着用生疏的普通话念祖先名字。 有人攒钱跟着学者回了中国,第一次踏上广东、福建的土地,看到族谱上写的山山水水真真切切就在眼前,听到当地人一口熟悉的方言,很多人当场跪下痛哭。 那种感觉,不是一句话能说得清的,就像失散多年的亲人终于抱在一起,血脉在那一秒通了电。 缅甸那边也开始动起来,中国学者到掸邦考察,发现有些村子里的人穿的衣服跟明朝样式特别像,家里藏着发黄的族谱,上面写着“大明崇祯年间”。 这些线索一抖出来,当地人震惊了,也燃起了同样的火。 他们开始小心保存祖上传下来的旧物,教孩子认识那些印章、服饰的来历,告诉他们,咱们的根在中国,咱们是华夏儿女。 这股寻根的热潮,靠的不是政府推动,全是普通人一颗心一颗心地传。 有人省吃俭用买汉语课本,有人跑几百公里只为抄一份族谱,有人把回中国祭祖的照片洗出来,贴满祠堂墙壁给晚辈看。 他们不是要否认现在的国籍和生活,只是想把丢了三百年的那部分自己捡回来,把血脉接上。 这事放到今天看,更让人感慨。全球化把世界连成一块,可多少人还在迷迷糊糊过日子,连自己姓啥祖上哪来都不清楚。 而这些明朝后裔,隔着三百年、隔着语言、隔着国界,硬是凭着一股子倔劲,把根找了回来。 这不是简单的认祖归宗,这是骨子里那股华夏血脉在说话,谁也压不住,谁也抹不掉。 寻根不是为了回到过去,而是为了更好地走向未来,明乡人找回了汉语、找回了族谱,也找回了那份属于华夏儿女的自信和底气。