1978年,党组织派人找到浦安修,向她移交了补发给彭德怀元帅的48000元工资稿费这及一些私人物品,浦安修有些犹豫是否接受,来人告诉浦安修:“您和彭总的离婚申请组织上没有批准,您还是彭总的夫人,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1978年,中央组织部的工作人员带着一份特殊文件找到浦安修,文件上写明,国家将补发彭德怀元帅生前被停发的工资、稿费和抚恤金,总计48000元,这笔钱在当时是一笔巨款,相当于普通工人几十年的收入。 浦安修看着这份通知,心情复杂,她和彭德怀已经分开十六年,虽然1962年提出过分开,但组织一直没有批准,从法律意义上说,她依然是彭德怀的合法妻子,这个身份在此刻被重新确认,让她既意外又感慨。 两人相识于延安的战火岁月,那时浦安修20岁,在陕北公学从事妇女工作,彭德怀比她大20岁,是久经沙场的老革命,陈赓看他一直单身,特意安排了一场篮球赛让两人认识,婚后生活简朴,住在窑洞里,聚少离多是常态。 新中国成立后,彭德怀忙于军务,浦安修在教育系统工作,1950年抗美援朝爆发,他奔赴前线,夫妻两地分居,1952年浦安修随慰问团去朝鲜看他,他坚持原则不搞特殊,她很快就回来了,这样的日子持续多年,各自为国家奔忙。 1959年庐山会议成为转折点,彭德怀因直言失去职务,浦安修也承受巨大压力,她的信件被检查,同事态度疏远,工作环境变得艰难,1962年她提出分开,但申请只是内部记录,没走正式程序,此后两人再未见面,这一别就是十二年。 1974年11月,彭德怀因病去世,浦安修接到通知时正准备动身,突然高烧不退,单位党委决定她不去探望,这成了她一生的遗憾,没能见上最后一面,那段时间她埋头工作,把所有情绪都压在心底,不愿被人多问。 四年后,时代发生变化,中央为彭德怀恢复名誉,推翻了之前的结论,肯定他的历史功绩,有关部门开始清理遗留问题,核算他十九年来被停发的各项款项,按照元帅级别,每月工资三百多元,加上稿费和抚恤金,总数达到48000元。 组织派人上门移交这笔钱和彭德怀的遗物,箱子里装着旧衣物、手稿和笔记本,每件物品都编了号,工作人员让她签字确认,程序严格正式,浦安修接过这些东西,没有流泪,只是静静看着那些带着岁月痕迹的物品。 她没有马上动用这笔钱,而是仔细考虑如何分配,首先是还债,彭德怀生前向几位老战友借过钱看病,她逐一查清欠款,到银行办理转账,把每笔账都结清,这是她认为必须先做的事,不能让老人带着亏欠离开。 接着她拿出两万多元,分给彭德怀的八位侄子侄女,这些亲戚大多生活在农村或工厂,日子过得紧巴,她给每人寄去两三千元,附信说明钱的来源,让他们安心收下,这是替彭德怀尽一份家族责任,帮助那些需要帮助的人。 作为党员,她从剩余款项中上交了几千元党费,虽然已经分开多年,但她觉得这是应尽的义务,填好表格后,她亲自去交,不让别人代劳,这是她少有的坚持,体现了对组织的尊重和对原则的坚守。 彭德怀生前的秘书、司机、警卫员也得到了资助,这些人跟随他多年,退休后生活清苦,浦安修给每人几百到一千元不等,帮他们渡过难关,她选在茶馆见面,把红包递过去,那些老人眼眶都湿了。 最后几千元,她捐给了研究彭德怀事迹的小组,那时小组经费紧张,常为开支发愁,她邮寄支票时附上清单,说明用途是印资料和招待费用,这笔钱虽然不多,但让研究工作得以继续,为保存历史资料出了力。 处理完这些,浦安修自己一分钱都没留,有人问她为什么,她只是淡淡说这是彭德怀的遗产,应该用在该用的地方,她的生活一如既往简朴,穿布衣住旧房,从不以元帅夫人自居,低调得让人几乎忘记她的身份。 信息来源:(中国日报网——为“幸存者”黄克诚作传:九上九下而未悔;党史博采——浦安修向组织提出和彭老总离婚,邓小平:离婚不离婚是家务事,我们不管;金融时报——一张彭德怀元帅的存单)

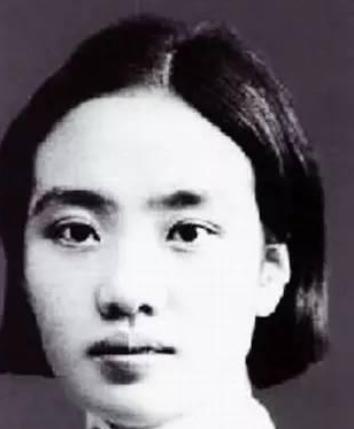

评论列表