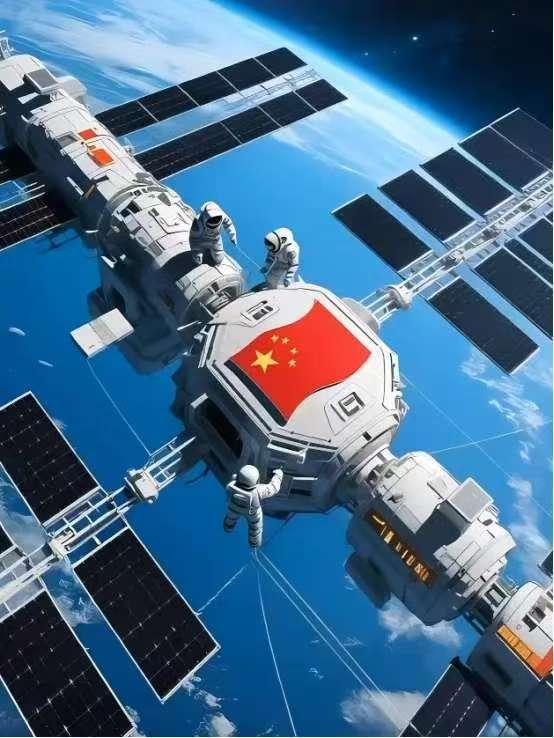

中国这次出手,美国最不愿意看到的一幕发生了,日本沉默了,韩国傻眼了,西方国家表示中国正在迎来属于自己的时代。他们都认为,与其对抗,现在最好的选择是与中国合作。毕竟中国在量子科技,航空航天,新能源汽车等领域取得了耀眼的成绩,不仅实现了弯道超车,还成为了行业的引领者,惊艳了全球。 那个曾经喧嚣着要封锁、制裁的西方舆论场,突然安静得有些诡异。 如果说以前他们还在开会讨论怎么“卡脖子”,那么到了2025年,摆在台面上的数据,让这群习惯了高高在上的所谓精英们彻底沉默了。 不是他们变礼貌了,而是现实太打脸——一场没有任何预兆的“降维打击”,正在这片东方土地上悄然完成。 美国那份《2025年人工智能与中国脱钩法案》墨迹未干,原本以为能把对手锁死在低端制造里,结果却像是给中国科技打了一针兴奋剂。 你禁止公民协助研发?复旦大学团队直接亮出大招 —— 一款基于二维半导体材料的 32 位微处理器横空出世,将此前 115 个晶体管的集成纪录,一举刷新至 5900 个! 这不仅仅是数字的游戏,这是底层逻辑的坍塌。 就在大洋彼岸还在为算力霸权沾沾自喜时,中国那个拥有105个量子比特的“祖冲之三号”已经问世,计算速度把美国最强超算甩开了整整15个数量级。 这就是一个残酷的现实:你还在盘算怎么禁运高端芯片,人家已经在量子维度上,用几十家实现了量产的企业,把曾经那种这就需要排队买的稀释制冷机做成了“白菜价”。 北京量子院甚至把这种技术做到了通信芯片里,真的是连给对手窃听的机会都不留。 技术壁垒被炸开后,随之而来的是产业链的狂飙。 这种“反围剿”在汽车工业上表现得尤为露骨。 日本经济产业省居然罕见地批准了2000亿日元的补贴,不是为了对抗,而是为了让本国企业赶紧“挤进”中国的供应链。 为什么态度180度大转弯?看看数据就懂了:日本本土的新能源车渗透率惨淡地维持在1.8%,而中国的新能源车在全球市场份额里已经生生啃下了67.6%。 特别是在插电混动领域,中国车型更是占据了全球四分之三的江山。 德国车企的高管们早已放下了身段,承认自己是在“苦苦追赶”;曾经教中国人造手机的韩国人,现在对着媒体镜头感叹“要向中国学造电池”。这不是谦虚,这是求生欲。 想想看,比亚迪匈牙利工厂才投产半年就能直接给德法供货,绕开壁垒这种事,中国企业玩得比谁都溜。 连美国的兰德公司都在报告里不得不说了句大实话:再不对抗了,赶紧合作还能分点技术红利,否则美国只会加速衰落。 更让西方战略家们感到无力的是,这种突破不是单点的,而是海陆空全方位的爆发。 天上的事,NASA最清楚。他们从以前的拒绝合作,变成了现在的“有意接触”。 为啥?因为2024年中国航天进入了恐怖的“密集模式”,一年200多次发射,长征火箭周周见。 当嫦娥六号把1935克月背土壤带回家,当“天宫”里同时有6个人在搞上百项实验,当民营航天在海南排队发射“张衡一号”这种高精尖设备时,太空早就不再是冷战的角斗场了。 而在虚拟的AI战场,封锁同样失效。不需要像美国那样堆砌资源,中国搞出了“四两拨千斤”的MoE架构大模型。 大模型被拆分为几十个各司其职的 “专业单元”,干活时仅调用 10% 到 20% 的参数资源,训练耗时缩短 40%,推理成本更是大幅削减超一半。 这套逻辑不仅能识别古籍方言,更是直接落地到了工厂流水线和医院诊室:找布料瑕疵比老师傅眼尖,预测肺癌基因突变的准确率冲到了99%以上。 无论是在看得见的马路上,还是看不见的算力网里,自主率超过90%的全产业链布局已经成型。 以前是被逼着买进口,现在是中芯国际和华虹半导体的产能利用率爆表,国产AI推理芯片在云端的占比像坐火箭一样从12%窜到了28%。 这是一场彻底的攻守易势。 那个依靠“一招鲜”就能卡住别人脖子的时代结束了,取而代之的是一个由量子护城河、航天梯队和新能源矩阵构成的庞大系统。 在这个系统面前,不管是试图技术脱钩的法案,还是曾经不可一世的技术封锁网,都显得苍白无力。 当蔚来的换电站换电池比加油还快,当“墨子号”连通了和南非的密钥,全球的竞争规则,已经被悄然改写。 信源:量子科技重大成果频出2025-09-23·光明网