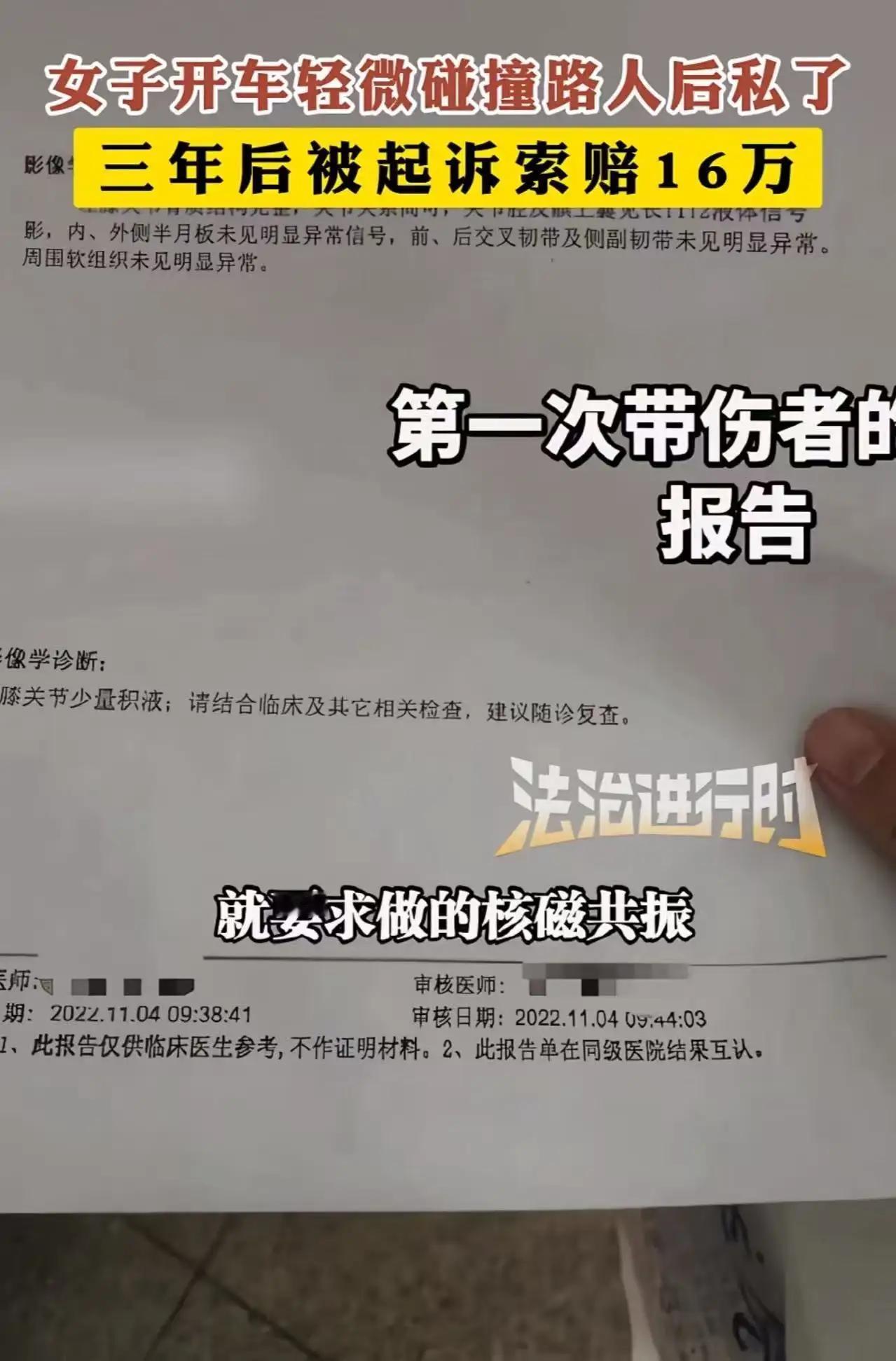

惊爆杭州!女子三年前街头500元私了轻微剐蹭,如今竟遭天价索赔16万!全城热议:这不是意外是算计! (来源:综合自法院卷宗、当事人采访及网络公开信息) 那是一个普通的清晨,刘女士握着方向盘汇入早高峰的车流。七点四十二分,车身轻微一震,后视镜里看到路人张某踉跄了一步。她立即下车连声道歉,对方捂着脚踝喊疼。医院检查报告白纸黑字写着“无异常”,她转去500元误工费时,怎么也想不到这笔钱会成为三年后16万索赔的导火索。 当微信支付功能突然冻结时,刘女士还以为遭遇了系统故障。直到法院传票摆在眼前,她才意识到三年前那场五分钟的纠纷从未结束。起诉她的正是当年收下补偿款的张某,诉状上赫然列着119天住院记录和理疗费用,索赔金额足以买下一辆新车。 监控录像里轻描淡写的碰撞与诉状上“生活不能自理”的描述形成荒诞对比。更蹊跷的是,这三年间张某从未联系过刘女士,却能在诉讼时突然提交厚达二十页的医疗记录。当年拒绝CT检查的当事人,如今带着成沓的理疗单据出现,时间跨度恰好卡在诉讼时效届满前。 医生当年的诊断成了最有力的反证。“身体无碍,休息即可”的结论与后续治疗记录明显矛盾。而张某拒绝第三方伤情鉴定的态度,更让这场诉讼弥漫着精心策划的气息。有网友犀利指出:“这三年治疗记录要是真的,早该申请伤残鉴定了!” 这起纠纷折射出“碰瓷2.0时代”的升级套路。加害者不再当场讹诈,而是利用诉讼时效玩起“放长线钓大鱼”。当年省去的报警程序,如今成了被告方最难弥补的证据缺口。民事纠纷中“谁主张谁举证”的原则,在证据缺失时反而成为投机者的温床。 法律专家指出,交通事故私了就像签下没有公证的契约。当对方拿出看似完整的医疗记录,被告方却连事故当天的路面状况都难以还原。交警出具的责任认定书不仅是划分责任的依据,更是锁定事实的关键锚点。 刘女士的遭遇在社交媒体引发强烈共鸣。数万条评论里挤满了类似经历:有人因200元私了三年后被告上法庭,有人因未签书面协议被反复索赔。这些案例共同拼凑出警示图谱——人性经不起巨额利益的考验。 值得深思的是诉讼成本的不对等。原告方只需支付少量诉讼费便可启动程序,而被告方却要耗费数月时间、万元律师费应对。即便最终胜诉,被冻结的账户、被打乱的生活都已无法挽回。这种不对等正在成为恶意诉讼的温床。 维权的曙光始终存在。刘女士已准备反诉张某恶意诉讼,并报警追究其诈骗嫌疑。《民法典》第一千一百六十五条明确要求侵权行为需有因果关系,那些临时补开的医疗证明,在司法鉴定面前终将现出原形。 这场发生在杭州街头的罗生门,终将随着司法程序的推进水落石出。但它留给社会的思考远超个案本身:当善良遭遇算计,当便捷埋下隐患,我们是否该重拾对规则的敬畏? 车轮滚滚向前,制度是唯一的安全带。下次遇到类似情况,请记住:按下110的三个数字只要十秒,却能守护你未来三千个日夜的安宁。 杭州身边事