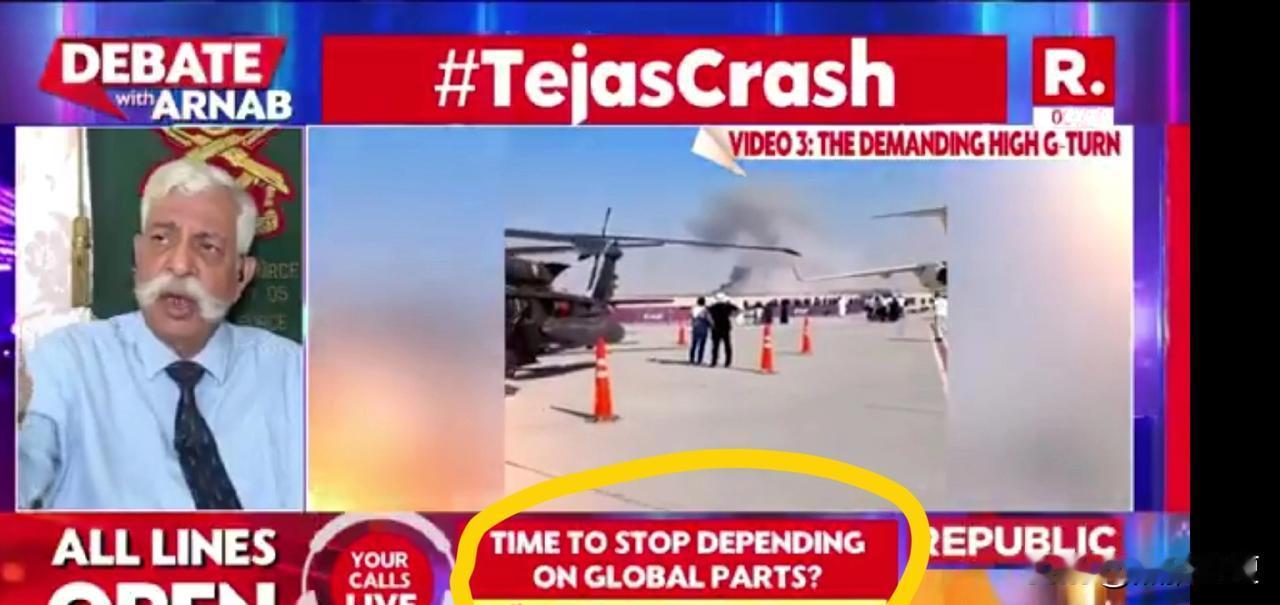

印度为啥记恨中国?说白了就是眼红。1981年两国GDP差不多,印度1930亿美元,中国1950亿美元,到了1982年,印度2000亿,而中国2050亿,又是就差那么一丢丢。 建国初期,中印站在相似的起跑线上,都带着战后重建的疲惫与百废待兴的窘迫。但中国选择集中力量筑牢工业根基,在一穷二白的基础上,咬牙建起钢铁、机械、能源等核心工业体系,哪怕当时经济增速平缓,却为后续发展铺垫了坚实的产业骨架。 反观印度,沉迷于“市场换技术”的幻想,寄望靠外资撑起经济,却忽视了自主工业能力的培育,看似走了捷径,实则早早陷入了产业链断层的困境。 等到中国掉头搞改革开放,这差距就开始肉眼可见地拉大,1978年中国开启市场化转型,凭借“全产业链生态”的布局,吸引全球资本与技术落地,长三角、珠三角迅速崛起为产业集群高地。 1985年中国GDP突破3000亿美元,印度仍在2300亿美元徘徊;1990年中国GDP飙升至3600亿美元,印度才勉强达到3200亿美元,曾经的“一丢丢”差距,已扩大到数百亿美元的鸿沟,且还在以每年两位数的增速持续拉开。 九十年代后这差距更是成了难以逾越的天堑,1995年中国GDP突破7300亿美元,印度仅为4000亿美元;2000年中国GDP站稳1.2万亿美元,印度仍停留在4700亿美元,不足中国的一半。 进入21世纪,中国经济如同开了加速器,2010年GDP超越日本成为世界第二,2023年更是达到19.3万亿美元,而印度同期GDP为3.7万亿美元,仅为中国的五分之一,曾经站在同一起跑线的两个大国,如今在经济总量上已不在一个量级,这种碾压式的差距,让一直以“南亚霸主”自居的印度难以接受。 制造业的差距最让印度眼红,中国早已建成覆盖从基础材料到高端制造的完整产业链,深圳50公里半径内可集齐一部手机1000颗零部件,特斯拉上海工厂年产量达德国工厂的三倍,全球近半的“灯塔工厂”集中在中国。 而印度的制造业始终停留在“组装车间”层面,即便喊出“印度制造”的口号,仍需从中国进口70%的手机元器件、65%的电池电芯和90%的激光器,所谓的本土制造,不过是在中国制造的供应链上最后拧一颗螺丝。 更让印度憋屈的是,即便印度工人月薪仅180美元,不足中国的三分之一,但算上电力、物流、供应链的综合成本,印度T恤的离岸价比山东还高32%,廉价劳动力的优势早已被低效的产业体系抵消。 基础设施更是戳心窝子的差距,中国拥有全球最长的特高压电网、自动化港口和5G网络,物流成本仅占制造业总成本的10%,高速+高铁+自动化港口构建起6小时经济圈,原材料运输高效便捷。 而印度的基础设施堪称“工业化的断桥”,电力短缺常年困扰工业生产,高温季断电率高达8%,耐克印度代工厂每年因停电损失的产能够供全球1200万双运动鞋;港口平均滞港时间达4.2天,从孟买到德里1400公里的路程,卡车要走7天,相当于中国1998年的水平。 更让印度憋屈的是劳动力素质的差距。中国早已普及九年义务教育,识字率高达96.8%,职业教育体系每年培养数百万技能型人才,工人具备快速适应现代化生产线的能力,而印度识字率仅为77.7%,近四分之一的人口是文盲,职业教育覆盖率不足10%,大量劳动力缺乏基本的工业技能。 即便印度拥有庞大的人口基数,但其劳动力多为“体力型”而非“技能型”,难以支撑高端制造业的发展,这种素质上的差距,让印度即便模仿中国的发展路径,也始终难以复制中国的成功,只能眼睁睁看着中国在产业链上越走越远。 说白了,印度对中国的记恨,本质上是“既生瑜何生亮”的眼红与不甘,从建国初期的路径选择,到改革开放后的发展增速,再到制造业、基础设施、劳动力素质的全面碾压,中国用几十年时间完成了印度梦寐以求的崛起,而这种差距的根源,在于中国始终坚持自主发展、夯实基础,而印度却沉迷捷径、忽视根本。 眼红解决不了问题,正视差距、补齐短板才是正途,可印度偏偏选择用“记恨”代替“反思”,这或许才是其与中国差距越拉越大的核心原因。 你觉得印度要想缩小与中国的差距,最该从哪方面入手?这种差距未来还会持续扩大吗?评论区聊聊呗!