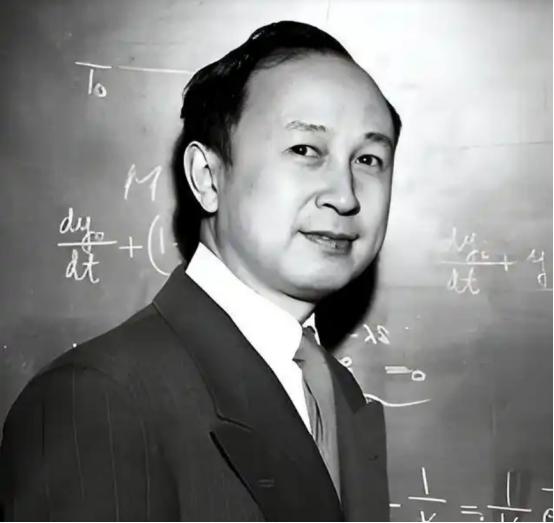

1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 要知道,1955年的中国刚从战乱废墟里站稳脚跟,全国经济底子薄得可怜,老百姓的日子过得紧巴巴。 普通工厂工人月薪大多在30到50元,够一家人勉强糊口;农村里的农民更难,一年到头靠种地挣不了几个现钱,不少人家连基本温饱都要精打细算。 450元放在当时,相当于普通工人近一年的收入,足够养活好几口人,说是高收入一点不夸张。 可钱学森从没觉得这份工资合理,反倒总跟中科院的同事念叨,自己拿这么多钱心里不安,多次主动提出降薪,说国家正是用钱搞建设、补短板的时候,自己不该占这么多资源。 没人不知道,钱学森在美国的时候,待遇早就甩开国内一大截。 他曾是麻省理工学院最年轻的终身教授之一,年薪高达几十万美元,还住着宽敞的洋房,出门有专属车辆,科研条件更是国内当时没法比的。 美国为了留住他,开出过翻倍加薪、配顶尖科研团队的优厚条件,甚至用限制人身自由的方式阻拦他回国。 可他半点没留恋这些物质享受,为了回国辗转奔波五年,突破重重封锁,说到底就是想带着一身本事,帮百废待兴的祖国搞科研、强实力,从来没把工资待遇放在心上。 回国后钱学森的生活过得格外简朴,跟他的工资水平完全不匹配。 日常穿的中山装洗得发白,袖口磨出了毛边也舍不得换,鞋子坏了就让家人补一补继续穿;吃饭都是家常便饭,从没挑过荤素,有时忙起来在科研院所食堂随便打两份菜,站着就能吃完。 单位考虑到他科研任务重,想给他配专属炊事员、改善居住条件,都被他一一拒绝,坚持跟普通科研职工住一样的宿舍,排队打饭、自己打理生活琐事。 身边人劝他别太苛刻自己,他却说,比起那些在一线吃苦受累的工人农民,比起为国守边疆的战士,自己坐在办公室搞科研,已经舒服太多,没理由多占国家好处。 钱学森不仅觉得自己工资多,还总把结余的钱花在科研和帮人身上。 当时国内航天、导弹领域科研基础薄弱,不少年轻科研人员家里困难,一边要操心生活,一边要钻研技术,精力被分散不少。 钱学森看在眼里记在心里,经常悄悄拿出自己的工资,塞给家里困难的年轻同事,让他们安心搞研究,不用为柴米油盐发愁。 有次团队里一个年轻人父亲生病住院,凑不够医药费急得团团转,钱学森知道后,当即拿出200元给他,还叮嘱他别着急,先把家人的病治好,科研上的事慢慢来。 除此之外,遇到科研经费紧张的时候,他也会主动拿出工资补贴,买一些紧缺的实验耗材,从没计较过个人得失。 他总说工资太多,本质上是心里装着国家、装着百姓,没把个人利益放在首位。 回国那会儿,中国在航天、国防领域几乎一片空白,西方国家层层技术封锁,想搞出导弹、卫星难如登天。 钱学森憋着一股劲,每天泡在科研院所,经常熬夜到凌晨,反复钻研技术难题,连节假日都很少休息,一门心思就想让祖国早日拥有核心国防力量,不再受他国欺负。 在他看来,自己拿的工资,远超付出的价值,国家花心思把他接回来,他该做的是倾尽全力报国家,而不是计较物质回报。 哪怕后来科研出了成果,国家要给他发奖金、评荣誉,他也大多推辞,要么把奖金捐给科研事业,要么分给团队里的年轻人员,自己从没多留一分。 钱学森的这份谦逊和无私,不是装出来的,是刻在骨子里的家国情怀。 他出生在动荡年代,亲眼见过国家积贫积弱、百姓流离失所的场景,早就立下了报国志向。 留学期间,他始终没忘自己是中国人,刻苦钻研前沿技术,就是盼着有朝一日能把所学用在祖国建设上。 回国后,哪怕条件艰苦、待遇悬殊,他也从没抱怨过一句,反而觉得能为祖国做事,就是最大的幸运。 他不看重工资高低,只在意自己能不能帮国家解决难题,能不能为后人铺好科研道路,这份纯粹的报国心,比任何物质财富都珍贵。 如今回望那段岁月,钱学森拿着450元工资还觉得多的模样,依旧让人动容。他用一生践行了报国初心,不图名、不图利,把全部心血都倾注在祖国的航天和国防事业上,撑起了中国航天的一片天。 他的精神从来不是过时的口号,而是值得代代传承的财富,提醒着我们,个人的价值从来不在物质享受里,而在为国家、为他人的付出中。 钱学森 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。