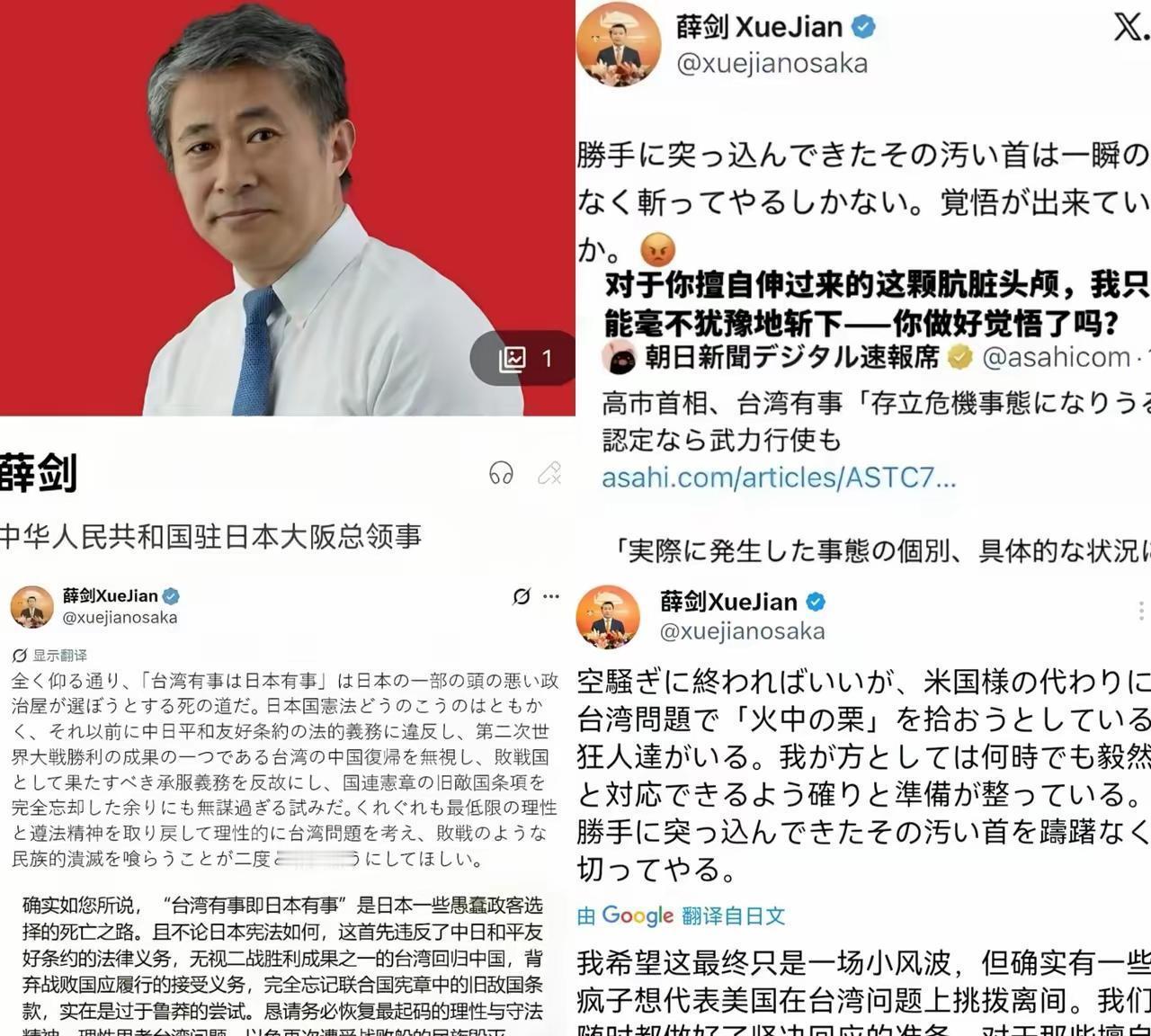

快讯!快讯! 中国有关方面突然宣布了最新回应。 围绕这四个字的定调,信息已经很清楚:要求日方立即撤回相关言论,并明确提示后果自负。这种表述落在纸面上不绕弯,落在行动上就得有分量。 细节摆在那儿。日本时事通信社把“迎头痛击”解读为“正面给予沉重打击”,NHK说是“正面迎击”,读卖新闻直接写进头版,称这一用语超出一般抗议,带有明显震慑意味。这些都是公开报道里的原话。 看回我们自己的筹码,东部战区这两年常态化组织环台与东海方向演训,海空兵力成体系拉动。055万吨大驱、052D编组成屏,歼-16挂载混合弹型伴飞,运-8反潜长时巡航,画面一次次对外公开。话说得硬,是基于现成的调度能力和持续度。 对照日本那边,出云级已进入改装阶段,目标是起降F-35B;据多家媒体报道,日本决定引进“战斧”巡航导弹,数量为数百枚,交付时间线已经对外披露。能力在往外走,但补给、部署与配套节奏还在磨合期,这是他们自己的公开说法。 把时间线往前推,2022年环台演训划设多个海空禁航区,火力单元按批次投射,外界通过通告与影像都能看到节奏与密度。此后2023、2024年同向任务频度不降,强度可控、节拍稳定,说明应对不是临时起意。 再看海空对抗的另一面,日本的反潜力量底子厚,P-1、P-3C与“苍龙”级名头不小。但第一岛链天窗有限,空域、海域拥挤度高,他们在演训公开片段里也多次强调指挥链与空域管理的压力,这不是一句口号能解决的。 回到话术本身,中国对外常见用语是“严正交涉”“强烈不满”,这次直接给出“迎头痛击”,分寸感变化肉眼可见。对外释放的不是情绪,而是可被检验的态度与阈值。 国内的处置框架也在那儿。海空巡逻、联合警巡、临检演练,都是依法依规公布窗口、发布通告、留痕留证。言行同步,避免误判,是底线。 风险管控并没有关掉。按照公开信息,中日防务热线已启用,海空联络机制可用,这意味着在紧张时刻仍可校对信息、降噪减压,把不必要的擦撞挡在外面。 接下来怎么走,看动作不看嘴。若对方继续放大试探,中国这边的回应多半会落在更密集的海空活动、更直观的技术展示上,让外界清楚哪些碰不得。 把这几层合在一起,逻辑就顺了:信息给到位,力量摆到位,沟通留通道,避免误读,也不回避对抗。 态度已经摆明:红线清晰,节奏自持,来硬的就见真章。谁把事推到边缘,谁就承担后果。

评论列表