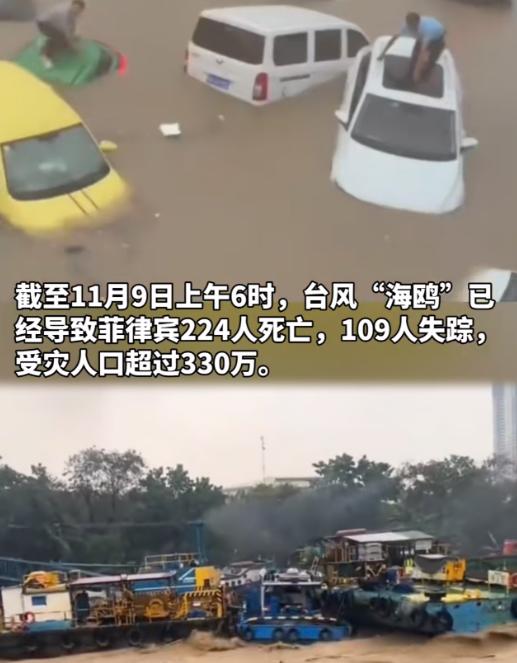

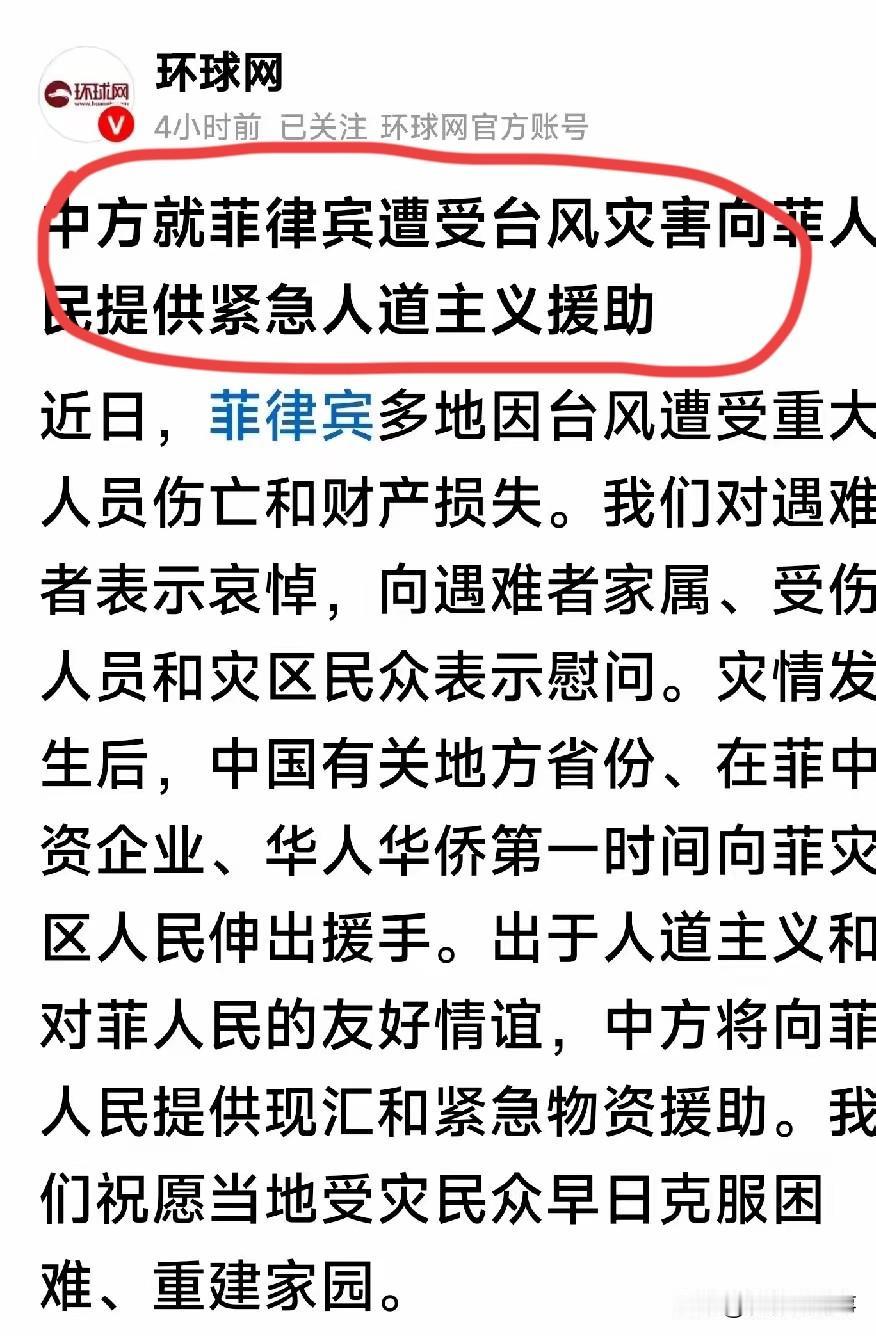

美国大手一挥, 就给菲律宾捐了一笔“巨款”, 我大概算了一下,这23.4万美元,按照现在菲律宾受灾330万人,每人可以分得一个馒头。 台风“海鸥”和“凤凰”接连重创菲律宾,造成的伤亡和损失极其惨重。根据菲律宾官方发布的数据,截至11月9日,仅“海鸥”就已导致224人死亡、109人失踪,受灾人口超过330万,数万间房屋和大量基础设施被毁。面对如此巨大的灾难,美国这笔20多万美元的援助,与其庞大的军力投入和战略意图放在一起看,就显得格外微妙了。 回溯到2013年超强台风“海燕”袭击菲律宾时,美国的做法就完全不同。当时美军出动了一支规模惊人的救援力量,包括以“乔治·华盛顿”号航空母舰为首的约50艘舰船、36架飞机,以及近万名军人。美国政府的赈灾拨款也超过了3700万美元。美军甚至利用MV-22“鱼鹰”运输机和“海鹰”直升机进行物资空投和人员疏散。 然而,仔细审视那次行动,会发现其军事和政治色彩异常浓厚。美军不仅派出了担负救援任务的舰机,还悄然投入了E-2C“鹰眼”空中预警机、P-3C反潜机,甚至具备强大情报搜集能力的“鲍迪奇”号远洋侦察船也出现在相关海域。 这种将高端军事侦察平台投入救灾区域的配置,显然超出了纯粹人道主义援助的范畴。有分析直接指出,美国是希望通过此次大力援助弥补其政府“关门”期间在亚洲损失的影响力,并制衡中国在该地区日益上升的影响力。 日本当时也高调派出包括“伊势”号直升机航母在内的舰艇和上千名自卫队员,创下了其海外救灾派兵规模的纪录,这同样被视为提升自身军事存在感的机会。 相比之下,美国此次对菲律宾台风灾害的援助规模显著缩水。这种反差可能与美国当前战略重点的调整、国内政治经济因素,或是对菲律宾马科斯政府某些政策(如其平衡外交策略)的某种微妙信号有关。 这种“大手笔”与“小气”之间的切换,恰恰反映了国际援助常常服务于捐赠国更广泛的地缘政治和战略目标,而非仅仅基于受援国的实际需求。 国际援助确实能带来实实在在的帮助,但其中蕴含的政治意图往往使其变了味道。有观点认为,美国在“海燕”风灾中的大规模救援行动,意在为其时正在磋商的、旨在增加美军在菲律宾轮换驻扎的协议提供合理性和合法性。 这种将人道主义行动与战略部署捆绑的做法,使得救援本身不再纯粹。就像有菲律宾灾民无奈表示的,“我们没等到专业的医生和热情的志愿者,我们看到的是军机降落”。他们真正需要的是专业的医疗、应急队伍和社工,但美国派去的更多的是军事人员和装备。 在国际救灾舞台上,“软实力”的塑造和“讲故事”的能力也变得至关重要。一些国家在这方面做得非常出色。 例如,以色列的救援队曾在菲律宾碧瑶市设立了能治疗500人的野战医院,一名在该医院出生的婴儿甚至被父亲取名为“以色列”,这个故事通过媒体和社交网络传播,产生了非常积极的影响。 韩国企业也善于通过讲述员工子女捐款等温情故事来提升形象。这正如马尼拉一位形象公关公司主管所指出的,在互联网时代,国家形象的打造不仅要靠做了多少实事,还要善于传播,说得深入人心,这也是软实力的重要组成部分。 反观中国,在国际救灾行动中则展现出不同的风格。中国海军的“和平方舟”号医院船曾赴菲律宾灾区参与救援,这是中国海军首次参加国际救援,被视为中国体现负责任大国形象的一个标志性事件。中国的援助往往更注重实效和受援国的实际需求。 菲律宾自身在灾害应对方面也面临严峻挑战。有分析指出,由于气候变化、灾害防备薄弱以及持续存在的腐败等因素的综合影响,菲律宾的增长前景“十分脆弱”。 菲律宾大学政治学教授甚至指出,如果没有更强有力的治理和基础设施韧性,随着气候冲击等不确定性的叠加,菲律宾的经济增长可能会放缓。民众对政府在防洪工程等基础设施项目中存在腐败问题的愤怒,也在灾害发生后加剧。 因此,美国此次相对有限的捐款,在菲律宾巨大的灾情面前,其象征意义远大于实际缓解作用。它更像是一个外交姿态,而非全力以赴的救助承诺。 对于菲律宾而言,真正的挑战在于如何加强自身防灾减灾能力建设,完善治理,并在接受国际援助时保持清醒的认识,确保援助真正服务于本国人民的福祉和国家长远发展的需要,而非完全被捐赠国的战略利益所主导。国际社会的援助固然重要,但最终,一个国家应对灾难、保护人民安全和促进发展的根本力量,还是源于其自身的内在能力和坚实的治理基础。