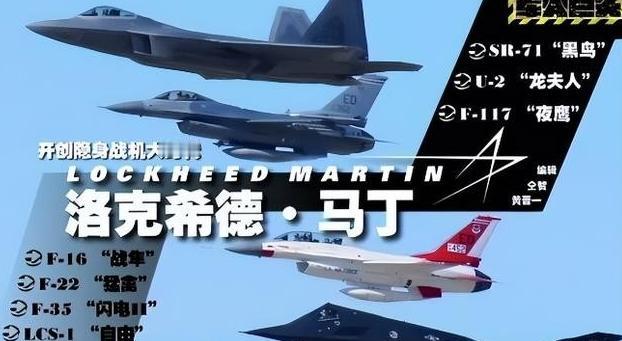

一位美籍华人表示中国人不要太自大,美国之所以去工业化,是因为钢铁,机电,军工,这些都是低附加值产业,进入战时,分分钟拉爆产量? 近期一位美籍华人的言论在网络上引发热议,他公开表示中国人不该太过自大,美国选择去工业化并非工业能力衰退,而是主动放弃钢铁、机电、军工这些“低附加值产业”,还信心十足地宣称,一旦进入战时状态,美国工业能分分钟拉满产量,重现昔日辉煌。 这番言论让不少人想起二战时期美国工业的恐怖产能。那个年代,美国18个船厂同时开工,不到四年就下水149艘航空母舰,平均一周就能造出一艘,三天就能完工一艘战舰,造船速度远远超过德国的击沉速度。 整个二战期间,美国钢铁用量高达8000万吨,生产出8万辆坦克,德军每击毁一辆谢尔曼坦克,就有四辆新坦克走下生产线;各类飞机产量突破32万架,汽车更是达到238万辆,当时全球70%的石油生产也被美国掌控,强大的生产能力成为同盟国胜利的重要支撑,这样的历史成就确实让人印象深刻。 但历史终究不能等同于现实,如今的美国工业早已不是当年的模样。自20世纪70年代起,美国开启去工业化进程,大量传统制造业企业为追求更低成本,将生产线转移到亚洲、拉美等地区,钢铁、机电等基础工业首当其冲。 根据美国劳工统计局的数据,美国制造业就业人数从1970年代末的近2000万,一路下滑到2025年的1275万,减少的725万岗位背后,是无数工厂关闭、产业链断裂的现实。 更关键的是,去工业化带来的不仅是就业岗位的流失,还有技术工人的断层和工业基础设施的老化。曾经遍布美国东北部的钢铁厂,如今多数沦为废弃厂区,相关的冶炼技术、设备维护等技能传承出现断档; 机电产业的核心零部件生产环节大量外迁,美国本土仅保留设计和组装环节,想要重新搭建完整的生产链条,绝非短时间内能实现。 即便是被那位美籍华人称为“低附加值”的军工产业,如今也面临诸多困境,美国军工企业普遍存在资金短缺、生产效率低下的问题,部分先进武器的关键零部件还依赖进口,想要快速扩大产能,首先就要突破供应链的限制。 所谓“钢铁、机电、军工是低附加值产业”的说法,本身也站不住脚。这些产业是工业体系的基石,没有强大的钢铁产能,就无法制造出合格的舰船、坦克;缺乏先进的机电技术,精密武器装备就成了空中楼阁。 任何高科技成果,最终都需要通过制造业转化为实际生产力,而这些基础产业正是转化的关键载体。中国近年来之所以能在制造业领域保持领先,正是因为牢牢守住了钢铁、机电等基础产业,构建起完整的工业体系,形成了强大的产业集群优势。 如今的全球工业格局,早已不是单一国家能独立支撑完整产业链的时代。美国即便想要在战时“拉爆产量”,也需要依赖全球供应链的配合,但去工业化多年后,其本土工业已经失去了快速动员的基础。 技术工人的培养、生产线的重建、供应链的整合,都需要漫长的时间和巨大的投入,绝非一句“分分钟拉爆”就能实现。 这番争议言论也让人们更清晰地看到,工业实力的强弱不在于口号,而在于扎实的产业基础和完整的体系支撑。历史的辉煌值得铭记,但更要正视当下的现实差异。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~