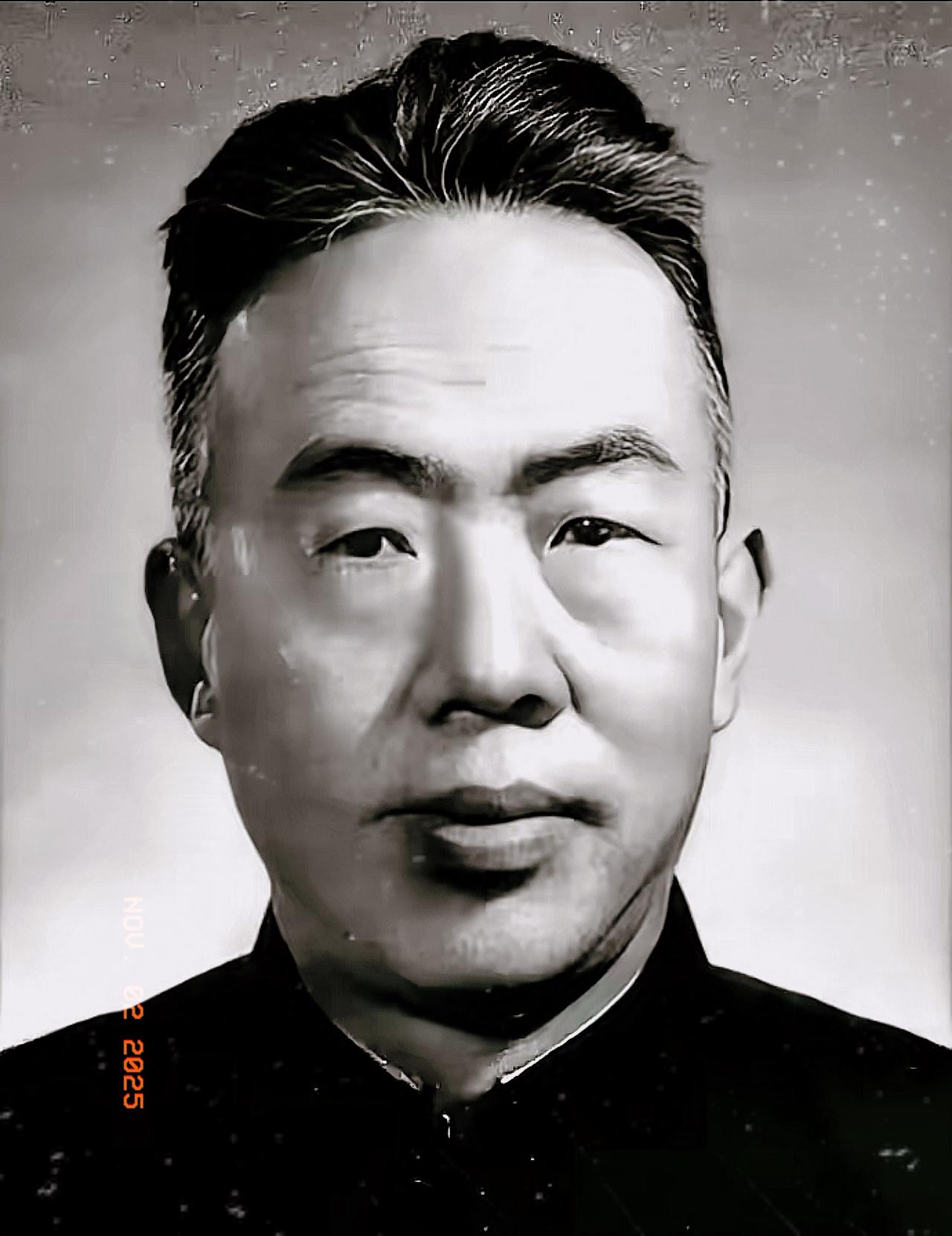

卫星功臣赵九章:从气象泰斗到航天先驱的悲壮一生 1968年,“两弹一星”勋章获得者赵九章,在宿舍中吞下几十粒安眠药,静静的躺在床上离去了,在中国卫星的功臣名单中,他排在第一位,比钱学森排名更高! 很少有人知道,这位卫星事业的“头号功臣”,原本是气象学领域的顶尖学者,却在国家最需要的时候,毅然扛起了从零起步的航天重担。上世纪50年代末,当“中国要造自己的卫星”这个念头刚被提出时,全世界都觉得是天方夜谭——我们没有图纸,没有核心技术,甚至连像样的实验设备都凑不齐。 你可能不知道,赵九章年轻时可是留过洋的高材生,1935年就去了德国柏林大学,师从的是世界著名气象学家柯本,就是那个提出“柯本气候分类法”、直到现在还被写进地理课本的大牛。他在德国学的是动力气象学,那时候这领域在国内还是一片空白,他憋着一股劲要把真本事带回来,1938年抗战正紧的时候,他放弃了国外优渥的条件,辗转大半个中国回到重庆,就想给祖国建一套像样的气象观测体系。 回国后他真没闲着,在中央研究院气象研究所当研究员那几年,跑遍了西南地区的山山水水,建观测站、训技术员,还首创了中国的高空探测方法,把原本零散的气象数据整合起来,第一次让中国有了系统的气象预报基础。那时候不少人都说,赵九章要是一直扎在气象领域,说不定能拿国际大奖,可他偏不,国家一声召唤,他就把自己的专业“扔”到了一边。 就在他把中国气象学根基扎稳的时候,1958年,国家决定启动人造卫星计划,钱学森亲自找他谈话,问他愿不愿意牵头搞卫星研制。你想想,那时候卫星对中国来说就是“空中楼阁”,连个参考的样品都没有,赵九章手里的团队,一半是学气象的,一半是刚毕业的大学生,跟航天几乎不沾边。可他没犹豫,就说了一句“国家需要,我就干”,转头就把气象研究所的重点工作交给了别人,自己带着一群“门外汉”钻进了卫星研究。 刚开始那几年难到什么程度?连计算轨道的计算机都没有,他们就用算盘、计算尺,几个人一组对着一堆公式算,一个数据要反复核对七八遍,生怕出一点错。赵九章自己更是连轴转,白天在旧仓库改造成的实验室里画图纸、盯实验,晚上就抱着外文资料啃,有时候累得趴在桌子上就睡着了,醒了接着干。他还特别较真,有一次团队里一个年轻技术员因为赶进度,把一个部件的参数算错了,他当着所有人的面把图纸摔在桌上,说“卫星上天是国家大事,一点差错都能让所有人的心血白费,我们对得起国家的信任吗?”,后来他陪着那个技术员一起,熬了两个通宵重新计算,直到数据完全准确。 其实他当时完全可以不这么拼,那时候他已经是国内知名的科学家,就算不搞卫星,在气象领域也能安安稳稳做研究。可他偏要挑最难的担子,还总跟身边人说“我们这代人不把卫星搞出来,下一代人还要受别人的气”。正是凭着这股劲,他带领团队硬是攻克了卫星姿态控制、温度控制这些核心难题,还提出了“东方红一号”卫星的总体方案,连卫星上要播送的《东方红》乐曲传输技术,都是他牵头协调相关部门一起解决的。 可惜的是,就在“东方红一号”发射前一年,他没能等到那一天就走了。后来卫星成功上天,工作人员整理他的遗物时,发现他的抽屉里还放着没改完的卫星图纸,上面密密麻麻写满了批注,还有一本日记,最后一页写着“卫星上天日,家祭告乃翁”。现在咱们的航天事业越来越强,从“神舟”飞天到“嫦娥”探月,再到“祝融”探火,可很少有人知道,这些成就的起点,是赵九章当年带着一群人用算盘和双手铺就的。 他这辈子,从气象学的“拓荒者”变成航天事业的“奠基人”,从来没为自己考虑过,眼里只有国家的需要。现在回头看,要是没有他当年的毅然转身,没有他在困境里的坚持,中国卫星事业可能还要走不少弯路。这种把个人理想融入国家命运的精神,才是最该被我们记住的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。