鸦片战争,是中国近代史的开端。

但真相往往不是课本那样“严肃扁平”的讲述,而是一出荒诞到离谱的黑色喜剧。

它的剧情荒唐得让人忍不住想笑,却又压抑得让人吐血。

这不是一场对等交锋,而是一边在准备火烧连营、铁索横江,另一边已经开着蒸汽舰打上门。

战争打响之前,清朝甚至都不知道自己被宣战了。

林则徐、道光帝、定海总兵张朝发、英国首相巴麦尊……今天,我们得好好谈谈这场“误会”,是如何一步步将一个帝国推向覆灭深渊的。

信心满满,建立在幻想之上1840年,鸦片销烟之后,谣言开始在广州弥漫:英国正在“摇人”,准备报复。

林则徐看到这一消息时,态度很明确:胡说八道!

因为在大清朝心里,英国有枪炮不假,但身有“生理缺陷”:

“英夷膝无骨不能屈膝,不能跑,推一下就摔跤,一摔还站不起来。”

这不是段子,是《林则徐集》里郑重其事的记述。

于是结论来了:

枪炮虽厉,上岸一战,定然不堪一击。

问题是,对英国的这种“想象力爆棚”并不限于林则徐。

从皇帝到士兵,从广州到北京,全帝国都在一个虚构版本的英国中自嗨。

道光皇帝更是一锤定音:英国人缺茶缺药,不敢激怒大清,不敢开战!

一场国家级的集体幻觉,把即将到来的战争,硬生生看成了一场商业纠纷。

鸦片战争首战,英国舰队出现在珠江口。

林则徐、关天培早早准备了五百余门大炮、铁索封江、火船陈列 ,决心让英国人有来无回。

但奇怪的是,在珠江口晃了一下,英国大部队就不见了。

清朝官员们沸腾了:别看英国人嘴硬,一看到我们这“固若金汤”的防线,就吓跑了。

广州上呈:英夷落荒而逃;厦门上奏:我们炮击“胜利驱逐。”道光喜上眉梢,宣布——两连捷!

可英国人真的跑了吗?

真相是:广州离北京太远,打这里“打不到皇帝的脸”。

巴麦尊的命令是明确的:开打,就打能让北京听到炮声的地方。

所以,舰队转头直奔北上路线,准备在浙江、天津开响。

而厦门?他们是真的只是来送信的——那封后来让道光错以为“英国人来告状”的战书。

舟山一战:这不是战争,这像是“实验”北上途中的舟山,成为第一块“试刀石”。

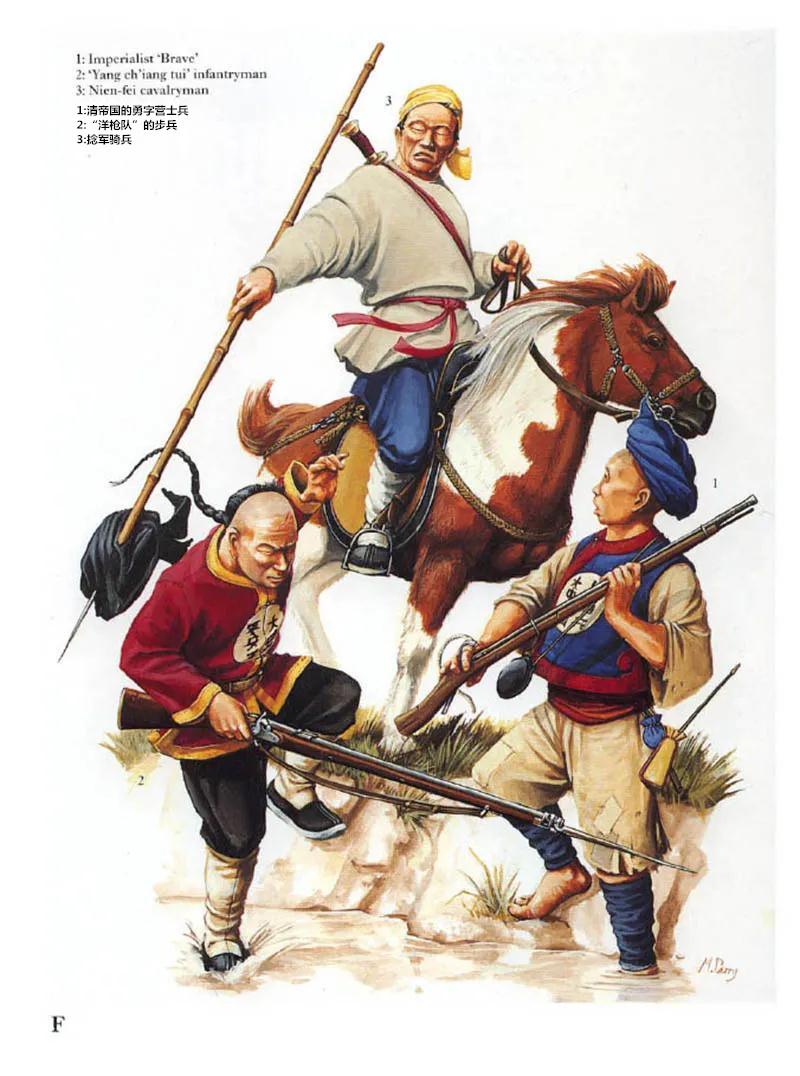

清军方面:总兵张朝发、知县姚怀详、兵勇合计1540人 ,早已枕戈待旦。

英国人开枪前,还先给了半小时投降时间。

结果是,清朝官兵坚守岗位,扛了9分钟,13人阵亡,舟山陷落。

定海战斗,真正意义上开启了鸦片战争的战场。

而道光皇帝,在收到捷报“广州厦门双胜、舟山小败”后,愤怒地责问定海:

“别人能打退英夷,你们怎麽那麼没用?”

是的,此刻的大清仍然坚信一个逻辑:这不过是海贼骚乱,赶走他们,就结束了。

没人意识到,这已经不仅是抵制毒品,更是一场无声入侵。

巴麦尊原计划:打一打,送封信,道光皇帝识时务,就坐下来谈判。

信的内容不复杂,提出五点要求:

1. 赔偿焚烧鸦片货款

2. 赔偿商人和军费损失

3. 开放平等外交

4. 割让岛屿建立商港

5. 承认英国官方地位

但这封信,从厦门,到宁波,再到天津,通通都没被接收。

理由很坑爹:我大清没“宰相”,你这信是写给空气的吧?

最终,好不容易“绕道成功”,道光终于拿到了信——只是翻译已经“美化”完毕:

“哀求大皇帝昭雪沉冤”、“乞请皇恩开市通商”

信中的威胁,被翻成了恳请。

道光看完,笑了:原来你是打赢了还来“哭诉”的?

气场立刻转变,命琦善去谈谈,顺便表示会查办林则徐。

可英国人此刻病疫流行,不得不把舰队调回南方,道光更觉得自己“谈笑间定乾坤”。

他甚至在朱批中写道:

“片言片语,远胜十万之师矣!”

在这场开战已久的战争里,最黑色幽默的场面莫过于——

在英国舰队冒雨北战舟山、怒火轰天津时,道光下令:

“撤掉沿海防兵,英夷已被朕说服。”

硬刚的不让谈,打到门而不知。

错判战意、误解敌意、轻视科技……不是英国太强,而是清朝太轻率。

等到琦善真与英国人坐到广州谈判桌上,后话又将更荒唐,留它一战再说。

不是打输了,而是从一开始我们压根就没在“同一个时代”思考问题。

英国人看到的是全球贸易、工业革命、势力边界。

清朝看到的是民间谣言、生理缺陷、炮台阵列、大臣忠诚。

从林则徐的虎门销烟,到道光“句句有理”的回应,从一个被退回的战书,到一个九分钟的海岛陷落,我们看到的不是帝国崛起的落点,而是帝国沉睡的铁证。

清朝之败,不在火炮之下,而在眼界之内。

而这个“眼界”,才是鸦片战争留下最惨痛的教训。

评论列表