“老年痴呆不是光记性差吗?怎么最后还会危及生命?”

这恐怕是很多人对老年痴呆的最大误解。我们常常以为,这种病只是“忘性大”、“不认人”,但其实,它是一种会逐渐“摧毁整个人”的脑部退行性疾病。

很多患者家属直到亲人去世,才惊觉,这并不是一个“慢慢变糊涂”的过程,而是一段漫长、艰难且深刻影响身体每一个系统的旅程。

老年痴呆的终末期,不只是记忆的尽头,更是生命逐步走向衰竭的过程。

作为一名医生,我见过太多家庭在亲人病情恶化时措手不及,甚至不知道“这是否就是最后阶段”。今天,我们就来聊一聊,老年痴呆走到生命尽头时,身体会发出哪些“预警”信号,以及,我们可以做什么。

首先,要明白一点:老年痴呆并非直接“夺命”的疾病,它真正致命的,往往是并发症。

脑部神经细胞一天天退化,控制身体的能力也逐渐丧失,吃饭、吞咽、走路、排便、免疫力、情绪、呼吸——这些看似简单的事,都会一个个失控。

这时候,身体会通过一些“变化”告诉我们:“我快不行了。”

第一个征兆是吞咽困难。很多家属会发现,患者原本还能吃饭,突然开始呛咳、噎食,甚至连水也咽不下去。

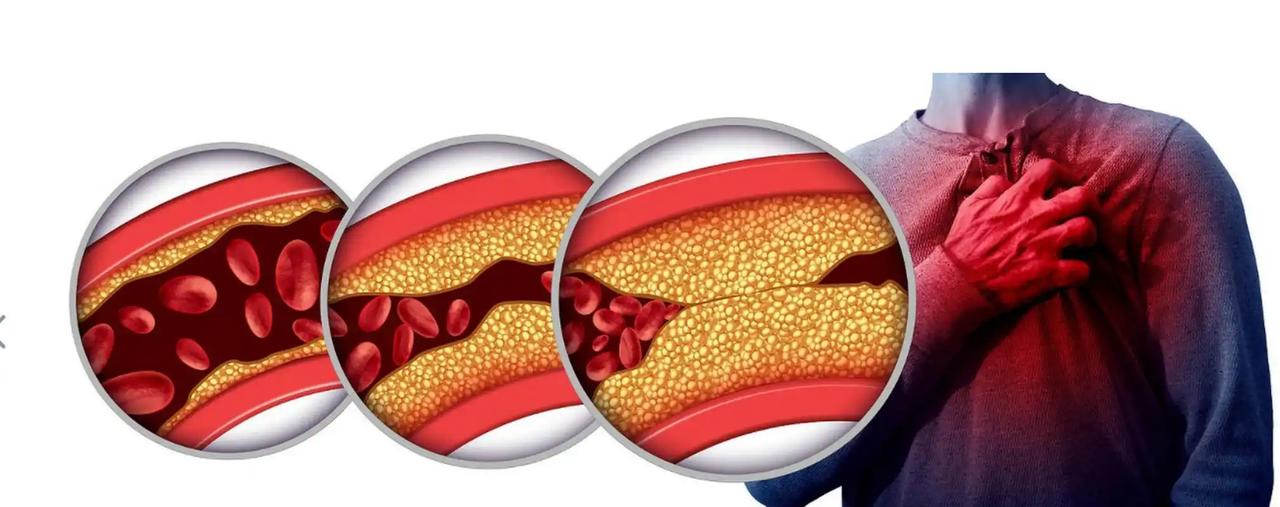

这是因为支配吞咽动作的神经系统功能衰退,导致“吞咽反射”变慢,食物容易误入气道,引发吸入性肺炎。

吸入性肺炎是老年痴呆患者最常见的致命因素之一,一旦反复发生,治疗难度大,恢复也慢。

第二个征兆是持续卧床、无法行走。到了晚期,肌肉力量下降、协调能力丧失,患者常常“摔一跤就起不来”,最终只能长期卧床。

卧床带来的并发症非常多:褥疮、肺部感染、深静脉血栓、尿路感染等,一环扣一环,形成“恶性循环”。

中医称之为“气血两虚,筋骨失养”,身体渐渐失去“动”的能力,也就失去了“生”的活力。

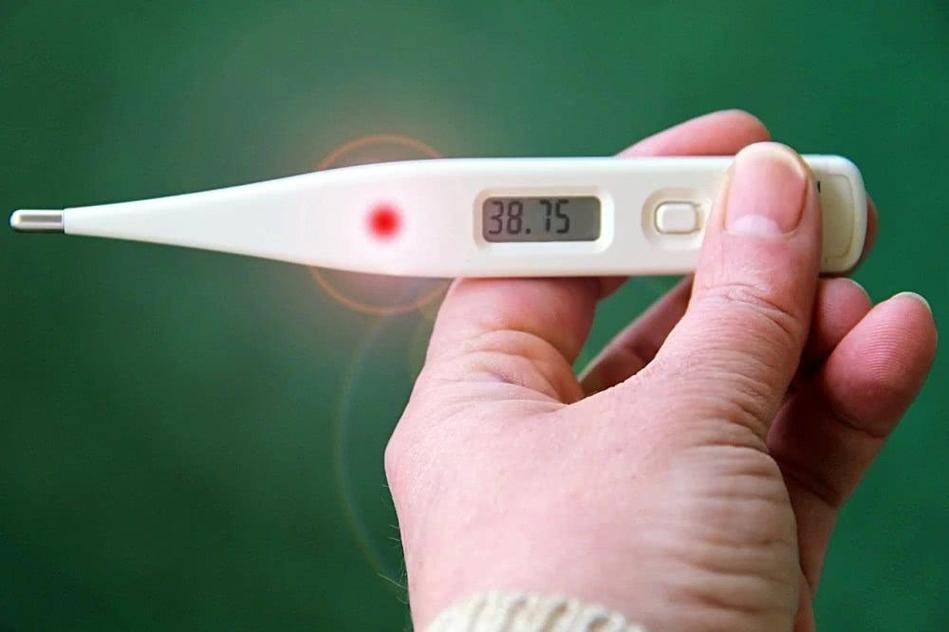

第三个征兆是体温调节功能紊乱。很多照护者会发现,患者突然容易发烧或体温偏低,这是神经系统对温度调节失控的表现。

一旦身体不能自我调温,抵抗外界变化的能力会急剧下降,稍有感染,就可能引发严重后果。

第四个征兆是大小便失禁,并伴随尿潴留或便秘。这不是简单的“不自觉”,而是膀胱、肠道的神经控制系统出问题了,排泄功能完全紊乱。

长期尿潴留容易引发泌尿系统感染,严重时可导致败血症;而难治性便秘则加重腹胀、食欲不振、营养不良。

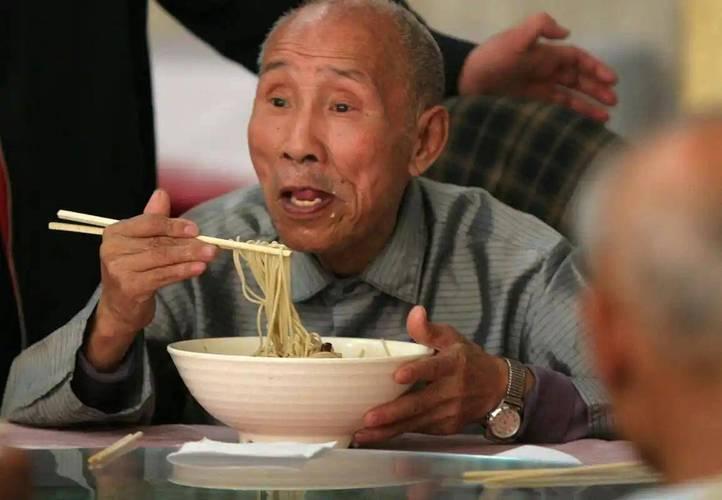

第五个征兆是进食量急剧下降,甚至完全拒绝进食。有些家属以为老人“赌气不吃”,但实际上,这是神经系统对饥饿、咀嚼、吞咽等多重控制的功能全面退化了。

这时候,身体能量供应不足,免疫力下降,肌肉萎缩,生命进入“低耗状态”。

中医常说“脾胃为后天之本”,而晚期痴呆患者往往“脾失健运”,再补也难吸收,身体渐渐枯竭。

第六个征兆是意识模糊甚至长时间沉睡。这是大脑皮层功能严重受损的表现,患者对声音、光线、疼痛等刺激反应变弱,整天昏睡不醒,看起来“像在沉沉的梦中”。

医学上称为“意识障碍”或“植物状态”,意味着生命的火苗正在变弱,已进入疾病终末期。

看到这里,可能有人会心生恐惧。其实,我们不必把这些变化看作“可怕的信号”,而应当把它们看成“生命的倒计时提醒”,让我们有机会提前准备,给予患者有尊严、有温度的临终关怀。

早期识别、科学照护,是延缓老年痴呆发展的关键。

西医强调“认知训练、药物控制、康复锻炼”;中医则主张“养心安神、健脾补肾、调气活血”,两者结合,能够在较长时间内维持患者的生活质量。

秋冬季节,是老年人感染高发期,也是痴呆患者病情易波动的时期。此时更要注意保暖、防跌、防感染、规律饮食、少去人多场所。

对于家属来说,最重要的,不是“延长寿命”,而是在有限的时间里,让亲人活得安心、有尊严、有陪伴。

照护老年痴呆患者,是一场慢慢沉淀的修行,既是医学的挑战,也是爱的考验。

请记住,他们不是“疯了”,而是“迷路了”,是大脑在和我们慢慢告别。

金句:老年痴呆的尽头不是遗忘,而是身体一层一层的告别,愿我们都能听懂这场沉默中的告白,温柔相待,走好最后一程。

参考文献:[1]中华医学会神经病学分会. 阿尔茨海默病诊疗指南(2023年修订版)[S].2023-09.[2]国家卫生健康委员会. 老年认知障碍照护服务规范(试行)[R].2024-01.[3]中国中医科学院. 老年痴呆中医干预与调养专家共识(2023年版)[R].2023-10.

![中医翻书你就祈祷吧[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/16434675667043628166.jpg?id=0)