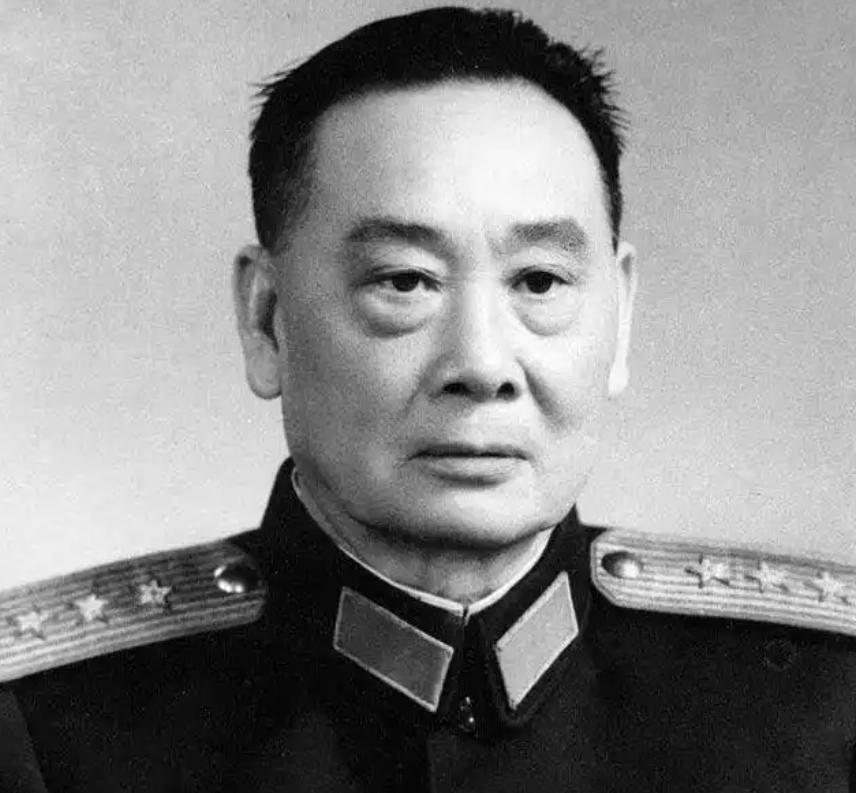

1955年9月27日上午,北京中南海怀仁堂灯光璀璨。佩戴大红花的授衔人员鱼贯而入,不时有人低声交换眼神。就在这一片隆重气氛中,三个同姓不同号的少将几乎同时被请上台——台下的同乡忽然认出,他们正是十多年前生死未卜的戴克林、戴克明与程启文。那一刻,很多军中老人悄悄议论:原来“兄弟将军”真的存在。

舞台上的光芒拉回到1927年11月13日。黄麻起义枪声震裂夜空,14岁的戴克林躲在稻草垛后,看着乡亲抬着木梭枪冲向县城。烈火烧着屋脊,少年却被那股热浪点燃了心。黄麻起义虽然最终失利,但火种从此埋进他的骨头里。

起义后,黄安陷入白色恐怖。国民党清乡队列日夜搜捕,烧屋、拉人、杀家属,几乎把这座“将军县”碾平。戴克林亲眼见过隔壁陈大婶被押往祠堂,天亮时就没了人影。也就是在那天夜里,他攥着父亲的旧草鞋,默默立愿:等够16岁,一定要把这口气讨回来。

1930年冬,红四方面军在黄安扩红。戴克林穿着母亲缝补的棉袄,报了16岁的年龄,顺利编进二十五师。枪太沉,他只好把刺刀夹在腋下跑。队伍里没人知道,他真实年龄才十七。

家里的动静也没停。堂弟戴克明个子高,嘴又甜,偷偷学着哥哥的办法,把自己冒充成“十六岁壮丁”,溜进赤卫大队。乡邻笑他“毛还没长全”,他却偏要跟大人较劲。当天夜里,他学着大人端枪的姿势在屋外徘徊,母亲急得直抹泪。

与两人血脉相连的表弟程启文,同样耐不住。1931年春,他被舅舅带去游击队当通讯员,穿一身大号灰布军装,裤脚用麻绳一扎就算合身。至此,三兄弟分赴三支队伍,连一声告别都来不及,山岭阻断了后续消息。

1935年3月,红四方面军踏上西征。祁连山冰雪封顶,戴克林在雪谷里翻滚,被炮弹震得双耳流血。部队溃散,他独自蜷在荒滩靠啃马皮活下来。半年后,他拖着伤腿回到延安中央党校疗养,档案里多了一行字:原籍湖北黄安,曾负重伤。

同一时间,留在南方坚持游击的戴克明也没好过。国民党“清剿”层层包围,一支游击队往往今天还在,明天就只剩几个人。他负伤后藏进农家土坑,乡亲帮他换下血衣,用草灰糊住弹洞。那几年,戴克明一直以为堂兄已经牺牲。

1940年秋,新四军第四支队在皖南集会。驻地不大,同名同姓极多,管理人员索性按姓氏与籍贯混编住房。一间瓦屋内,两张行军床对角搁置。夜深时,一个湖北口音突然问:“兄弟,你认识戴道驹吗?”对面那人猛地坐起:“你又是谁,为何知道他?”——短短两句对话,揭开了十年生死隔绝的帷幕。原来提问者正是戴克明,而被问的人正是早已改名的戴克林。兄弟二人相视,泪落无声。

皖南事变后,兄弟再度分散。戴克林调至新四军军部,转战苏中、苏北;戴克明则随第四师东进浙江,地方游击、海上运输都干过。两人只在电报里偶尔互致“平安”。

与此同时,北线的程启文被编入东北民主联军。1946年至1948年的辽沈战役,他担任团参谋长,在黑土地上摸爬滚打,打过四平、守过塔山。传令兵常问:“程参谋,你家在南边,想家吗?”他把帽檐压低:“等打完仗再说。”

1949年,三兄弟分别跟随三支不同的解放集团军南下。一个在江南护厂,一个在闽赣肃清残敌,一个沿海岸线扫雷。战事终结,他们却依旧见不着面。直到1954年全国人民代表大会召开,才在北京站重聚。程启文笑着举手:“两位戴少将,看这里!”三个人愣了三秒钟,随即大笑,周围代表纷纷侧目。

1955年授衔,三份任命书背后有同样的籍贯、同样的血缘,却是完全不同的战斗履历。军装换了又换,番号改了又改,唯一没变的是少年时写下的名字——黄安。从黄麻起义到抗美援朝,他们跨越了最漫长、最危险的年代,也失掉了许多亲人、故土与少年模样。可当肩章落定,家乡人依旧记住:那片曾被战火摧残的田野,一口气培养出三个少将,这足够让后来人提气。