报告出品方:东方财富证券

以下为报告原文节选

------

1. 循序渐进,显示技术创新步入新阶段

1.1. 显示技术演进:从 CRT 到未来显示技术从最早的电子显示器 CRT(阴极射线管)到“终极显示技术”Micro LED,显示产业经过数十年的发展,已经发展成为信息技术的支柱产业,据韩国显示产业协会预测,2024 年全球显示市场将同比增加 5.4%,达到 1228 亿美元。

我国显示产业从最初“缺芯少屏”的局面奋起追赶并崛起,至今中国已成为显示种类最完善,技术创新最活跃,下游应用最丰富的国家之一。工信部数据显示,2022 年,我国显示产业产值 4900 多亿元,全球占比 36%,继续位居全球首位。

1.1.1.第一阶段:CRT 开启早期显示产业

1897 年,物理学家卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl Ferdinand Braun)发明了阴极射线管(CRT),这是世界上最早的电子显示器。1939 年,第 1 台黑白电视机诞生。随着技术成熟,CRT 被广泛应用于电视机和计算机的显示器,且屏幕越来越大,显示效果越来越好,但存在笨重、尺寸受限、不能移动等缺点。

CRT 成像的原理是利用显像管内部的电子枪阴极发出的电子束,经控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过偏转线圈的作用向目标飞去,穿过荫罩的金属板或金属栅栏,轰击到显示器内层玻璃涂满了红、绿、蓝三原色荧光粉的屏幕上,在电子束的轰击下,这些荧光粉会发光,再将这些红、绿、蓝三原色以不同的比例加以混合,就会产生各种色彩。

1.1.2.第二阶段:LCD 显示产业化,中国奋起追赶

LCD 技术兴起于欧美,产业化于日本。20 世纪 90 年代,技术/产业迁移至韩国和中国台湾地区。中国显示产业在 20 世纪末艰难起步,规模小、资源分散、研究基础薄弱。在产业化方面主要以引进日韩旧产线、合资建厂为主,产业链建设不完善,人才短缺,技术创新能力不强。2003 年,京东方收购了韩国现代电子的液晶业务,并在同年 9 月于北京投资建设一条 5 代线,于 2005 年 5月量产,结束了中国无自主液晶屏的时代。

此后,中国显示产业初步形成规模,京东方、华星光电、天马微电子、维信诺等企业解决了中国显示产业“少屏”的问题,随着多条 G8.5/G8.6 及 G10.5代线的先后量产,我国 LCD 产能保持高位增长,根据集微咨询统计,2022 年,中国大陆地区 LCD 面板产能全球占比超过 62%,稳居全球第 1 位。

1.1.3.第三阶段:OLED 与 Mini LED 前沿技术,中国成为头部竞争者

2010 年三星在全球首次将 AMOLED 配置在其 Galaxy S 智能手机上,在全球掀起了 AMOLED 的热潮。中国大陆企业紧跟发展潮流,天马微电子于 2013 年在上海投资建设第 5.5 代 AMOLED 生产线,维信诺于 2014 年建成中国大陆第一条专业 5.5 代 AMOLED 大规模生产线。2017 年,国内首条,世界第 2 条的第 6 代柔性 AMOLED 生产线在成都京东方实现量产,采用柔性封装技术,可实现显示屏幕弯曲和折叠,开启了中国柔性显示新纪元同时昭示着中国企业正在引领新型显示行业发展。市场研究机构 Stone Partners 日前发布的数据显示,2023Q2中国企业柔性 OLED 的出货量占比预计将超过 50%,首次超过韩国。

Mini LED 芯片间距在 0.1-1mm,是传统 LED 向 Micro LED(小于 50μm)过渡的中间产品,可以在 RGB 直显和背光两大场景应用。Mini LED 背光显示与传统背光类似,均需要使用 LCD 液晶面板,因此中国在发展 Mini LED 背光路径具备早期积累的优势。中国显示行业在过去数十年积累了来之不易的行业优势,为了在 Micro LED 实现量产前保持这一优势,发展 Mini LED 显示是出于战略导向的考量。根据亿渡数据预测,2021-2026 年中国大尺寸与中尺寸 Mini LED 背光模组市场规模复合增速分别为 47%与 43%。

虽然中国在显示领域取得了不错发展,但是仍然存在不少挑战。(1)缺少自主的核心显示材料:以 OLED 材料为例,目前量产性还不够成熟,特别是 OLED蓝光材料寿命制约了 OLED 产业的发展进程。(2)产业配套对外依赖严重。国内仍未掌握 AMOLED 关键设备及系统化技术,仅能提供少数后道检测和辅助设备:曝光机、蒸镀机、激光退火设备及备件完全由日本、美国等国的企业掌握。

(3)新布局产线量产工艺待提高:三星,OLED 产线在 2008 年左右开始进入量产,中国 OLED 产业量产进程起步较晚,存在新技术研发储备不足,新工艺掌握仍有欠缺,新产品量产进程滞后等问题。

1.1.4.第四阶段:新显示技术多元共存发展

目前,新显示技术,例如 Micro LED、Q-LED、Micro OLED 等技术,在全球范围内都处于研发阶段或产业化早期阶段,在未来新显示技术对传统技术的替代过程中,显示产业将进入更新换代的“大洗牌”新阶段。

各种显示技术将在各自优势应用领域共存、多元化发展:n LCD 虽然是上一代显示技术,但经过多年发展,技术成熟,成本较低,已经广泛应用到车载显示、数码相机、智能手机、IT 显示、电视产品、医疗器械显示、商用显示等各个领域之中。

OLED 显示较 LCD 显示有响应速度快、功耗低、重量轻、可柔性显示等优点,OLED 显示在可穿戴设备、车载显示、智能手机、平板电脑、电视、超大屏幕显示、特种显示等领域应用潜力巨大。

Mini LED 相比传统 LCD 显示技术,具有更小尺寸的 LED 灯珠,可实现更精细的局部调光,提供更好的黑色表现和更高的动态范围,与 OLED现实相比,可避免 OLED 显示器可能面临的烧屏和寿命限制问题。Mini LED 直显应用领域主要为政府监控指挥中心、高端商用场景、高端影院等。

Q-LED 显示在色域、稳定性、寿命、制造成本等方面较 OLED 显示更具优势, 会在微显示、小屏、中屏、大屏、超大屏幕显示的各个领域的应用中占据重要位置。

Micro OLED可以以微小尺寸实现高分辨率,并具有高亮度、高对比度、高 PPI、高集成度、低响应时间及低功耗等等特性,特别适合 AR/VR等近眼设备。

Micro LED 显示由于其良好性能,在穿戴设备、车载显示、手机、电视等领域具有广阔的应用前景。但由于技术难度大、成本高,Micro LED显示将首先应用在高端的超大屏幕室内外显示和小尺寸的智能型手表、手环等可穿戴式装置。

1.2. 显示技术演进趋势:高清,降价,大尺寸,多元化

回望显示技术发展的历史,更清晰,更低价,更大尺寸和更真实的显示体验是人们所追求的,也是行业技术所进步的方向。

显示清晰程度对于人们视觉感受的体验影响最直接。从 4K 到 8K 分辨率显示,所需的像素量从 3840*2160 提高到 7680*4320,提高了 4 倍。在屏幕尺寸相同情况下,更高清的显示则要求单位面积更多像素数,即 PPI(每英寸像素数),以 75 英寸 8K 电视为例,PPI 为 117;而在相同尺寸的 4K 电视上,PPI 这一数值为 59。

从 LED 到 Micro LED,通过芯片尺寸缩小进而实现更高清显示。更小的芯片尺寸允许更小的像素间距,意味着更高的 PPI 和分辨率,传统 LED 芯片尺寸>1mm,Mini LED 尺寸在 50-100μm,而 Micro LED 芯片尺寸小于 50μm。Micro LED 在巨幕,车载显示,AR/VR 穿戴和柔性显示方面都有巨大的空间。

成本价格是一项显示技术能成功推广的重要因素。显示行业下游的手机、电脑等产品属于耐用消费品,弹性较大,消费对价格敏感程度较高。当显示产品价格开始被消费者接受,显示厂商会开始投资更多产能,供给增加导致显示产品价格下降进而刺激需求进一步上升,需求又会吸引更多竞争者加入和扩大产能,驱使显示方案成本长期下降,并最终维持在一个具有合理毛利水平的价格位置。

LCD 液晶显示是当前应用最广的显示方案,主要是因其成本低,并能保证相对不错的显示效果,是高性价比的显示方案。以 32 英寸液晶电视面板为例,2008 年至 2013 年,价格从 330 美元/片左右快速下降到 100 美元/片以下,2013年到 2022 年,面板价格主要在 50-100 美元/片范围波动。

大尺寸化是消费者对显示产品的追求方向之一。以智能手机为例,从iPhone 4 的 3.5 英寸屏幕发展到全面屏的 iPhone 15 Pro Max 6.7 英寸屏幕,再到当前热门的折叠屏手机,更大的手机屏幕尺寸是科技厂商努力突破方向。

在彩电市场也是类似的,根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023 年中国彩电市场大尺寸产品(75 英寸及以上)零售量和零售额实现全面增长,75 英寸产品零售量渗透率为 19.9%,较去年增长 6.4%,渗透率增长最为明显。75 英寸及以上产品成为消费者所选择的热门尺寸。

显示产业链呈现多元化发展,激发需求活力。随着显示屏的下游应用场景不断拓展丰富,显示行业也呈现出根据不同领域需求多元化发展的趋势。车载显示依然大热,透明屏成为热门概念,Mini LED 电视,腕带设备显示面板,Vision Pro 使硅基 OLED 受关注,Micro LED 量产等,以上领域都是未来显示行业的发展方向。

1.3. 技术创新开启显示行业新周期

显示行业具有明显周期性。以液晶周期为例,当液晶面板市场需求旺盛,供应不足,导致面板价格高企,面板制造商可享有更丰厚的利润,并开始扩大生产能力的投资。然而,新的生产能力的建设需要 1-2 年的前期准备。而当大量新产能投入市场后,需求量开始呈现下降趋势,市场供过于求,迫使面板制造商不得不调整价格以吸收过剩产能。随着面板价格的下降,液晶电视等终端产品的价格也随之下降,引发了消费者对更大尺寸、更多数量产品的购买需求。

然而,面板制造商面临着赤字压力,因此不得不减少投资甚至关闭工厂进行重组,从而降低了产能增长速度。当市场需求开始表现出价格弹性时,产能增长无法跟上需求的增长速度,导致面板短缺,面板价格再度上涨。

后进入者利用衰退期获取技术能力,逆周期投资帮助后进入者追赶反超。

举例来说,像韩国的三星和 LG 公司在 1993-1994 年的第一次衰退期采取了这样的策略。它们雇用了过剩的日本工程师,并在日本设立了研发中心,以利用衰退期间的资源和知识。随后它们等待下一个衰退期,在 1995-1996 年进行了大规模投资。同样,台湾企业在第二次衰退中建立了自己的能力。在 1997-1998年的第三次衰退中,当日本企业减少投资时,台湾企业成功地谈判增加了自己的投资,并获得了技术转让。在 2001 年的第四次衰退中,新的台湾进入者通过投资各种基础的 TFT-LCD 技术也获得了成功。这种战略只对新进入者有用,因为衰退为他们提供了增加投资的“机会窗口”,而现有企业则不能这样做。

逆周期投资需要忍受巨大的亏损且投资金额大,这要求逆周期投资企业拥有充足资金来源。以京东方为例,2004-2013 年的十年间,京东方投资建设 7条生产线,同时也经历了 6 年的主营业务亏损。期间,京东方通过多轮增发融资获取现金,避免了逆向投资导致的经营破产,最终成为了中国乃至全世界显示行业的领军企业。而无法顺利融资的小企业可能会在逆周期中破产,即使不做逆周期投资,市场份额也可能在大企业扩产后遭受挤压而走向衰退。最终行业集中度提升。

显示行业竞争格局变革,产业链一体化程度提升。2023 年,LED 显示行业的集中度进一步提高,小型企业被淘汰,大型企业通过规模效应和技术优势扩大市场份额。未来,集中度将继续增加,大型企业领先优势进一步扩大。京东方控股 LED 外延芯片企业华灿光电,海信收购乾照光电,TCL、康佳、兆驰等企业与芯片企业合作或自主布局芯片产业。LED 显示行业可能进入寡头竞争时代,中小企业面临降维竞争。

新技术涌现,小企业创新把握细分赛道机会。虽然显示行业大企业通过兼并和成本优势不断挤压小企业生存空间,但是当下显示行业技术方向繁多,小企业可以通过技术或渠道卡位细分市场,实现发展。例如卡莱特和诺瓦星云,卡位视频图像显示控制行业,处于下游异常竞争激烈的 LED 显示屏产业的中游环节,两家公司形成了各自的竞争优势并搭建了行业竞争壁垒,取得了较高的行业集中度。

2. 蒸蒸日上,直显+背光 Mini LED 各展其能

2.1. 新技术如火如荼,新项目纷至沓来

2.1.1.行业高增长,项目落地进行时

Mini LED 是由芯片尺寸介于 100um-300um 的两组或两组以上红绿蓝发光芯片构成的 LED 器件;Mini LED 像素阵列、驱动电路组成显示模块,多个 MiniLED显示模块、控制电路、电源转换器以及相应的结构件构成显示模组,若干显示模组最终可拼接成 Mini LED 屏体。Mini LED 可以作为独立的显示,也可以作为 LCD 的背光,帮助 LCD 性能提升并解决问题。Mini LED 背光和直显当前在应用场景上有明显区分,因此后续章节将按背光和直显分别展开研究。

Mini LED 市场增长快速。根据 Research Dive 市场研究机构数据,2021年全球 Mini LED 市场规模约为 4.11 亿美元,预计到 2030 年将会增长至 109.31亿美元,年均复合增速达到 44.48%。

由于 Mini LED 技术作为显示行业发展重点的前景明确,也引起了大量公司在该领域进行立项研究和投资。根据 LEDinside 光电研究处不完全统计,2023年共有 18 个项目立项,相较过往两年有所减少,对于 Mini/Micro LED 新项目投资与建设开始回归理性。早前设立的 Mini/Micro LED 项目已正式进入开工建设阶段,2023 年,有 20 家企业的 Mini/Micro LED 相关项目正式进入开工阶段,20 个项目投资规模总和约达 676 亿元。2023 年一批 Mini/Micro LED 项目也进入封顶、完工、投产状态,即将为 Mini/Micro LED 扩充新产能。

2.1.2.产业链降本进行时,新技术快速普及

Mini LED 背光和直显产业链相似,上游原材料包括 LED 芯片、灯珠、PCB、玻璃基板、驱动 IC 等;Mini LED 直显使用 RGB 三色芯片可以作为像素点直接显示图像,Mini LED 背光本质是仍是液晶显示,Mini LED 作为外部光源后通过滤色片显示颜色,因此在中游环节直显相比背光省去了背光模组和液晶面板环节;在下游环节,背光目前主要应用在电视、显示屏等领域,直显主要应用在户外广告、会议大屏等领域。

Mini LED 成本主要来自芯片、驱动 IC 和 PCB 基板。根据行家说 Research拆分一个 65 吋 Mini LED 灯板成本结构,Mini LED 芯片大约占成本 23%,驱动IC 占成本 30%,PCB 基板占成本约 38%。为了实现降本,可以在芯片、驱动 IC和 PCB 基板方面努力,包括(1)高压芯片:配合 AM 架构驱动 IC 减少 LED 串联颗数,同时使 PCB 布线更加简洁;(2)异形板 PCB:通过鱼骨形 PCB 减少用料;(3)大出光角:搭配光学方案增加出光角从而减少 Mini LED 芯片颗数等。

2.2. Mini LED 背光,电视、车载与设备多点开花

2.2.1.从高端品类开启渗透,电视和车载是主要方向

Mini LED 可以延续 LCD 优势并改善问题。LCD 相比 OLED 技术在成本和寿命方面,具有明显的优势;在色域、分辨率、功耗方面几乎相当;在对比度和运动图像模糊方面,曾有明显劣势。而 Mini LED 可以为 LCD 性能提升提供高动态范围和局部亮度调节,也可以解决 LCD 对比度和运动模糊的问题。

具体而言,OLED 技术的高对比度源于其像素级别的调光技术,也就是具有足够多的调光区域,LCD 的对比度由 LC 层和背光调光设计共同决定。为了达到与 OLED 相同的表现,当 LC 层的对比度达到 5000:1 时,需要 200 个调光区域;当 LC 层达到对比度 2000:1 时,需要 3000 个调光区域。传统的 LED 背光不能分出足够的可控区域,如果采用 Mini LED 背光技术,就可以达到需要的控制精度要求。

Mini LED 背光与上一代 LCD 显示一脉相承,电视为主要增量。LCD 经过多年的市场拓展,在电视、电脑等领域应用广泛,由于 Mini LED 背光与 LCD 背光技术原理一致,可以很好利用 LCD 的产业链和市场渠道推广。根据行家说《2023 Mini LED 背光调研白皮书》中成果,2023 年,Mini LED 背光产品整体出货量约为 1259 万台,Mini LED 背光 TV 板块同比增长近 50%,预计 2024-2026年 TV 将保持增长,成为 Mini LED 背光最主要的拉动力量。

Mini LED 背光 TV 到达价格甜蜜点,预计渗透将加速。目前,大部分品牌的 Mini LED 背光电视价格普遍降价至 1 万元以下,虽然仍为普通 LCD 电视价格两倍以上,但是已经进入普通消费者可接受的价格范围。Mini LED 电视相比LCD 可以获得更佳使用体验,而 OLED 电视价格普遍还在 2 万元以上,如果消费者需要选择一款高端电视,则 Mini LED 会成为消费者的首选。

车载 Mini LED 上车中控屏,车载 Mini 市场蓄势待发。Mini LED 上车是最受关注的市场热点之一,2023 年车载市场之中,Mini LED 背光的主要车型价格集中在 30-50 万之间。2024 年 3 月发布的小米 SU7,全系价格低于 30 万元,依然搭载了 16.1 英寸 Mini LED 背光屏幕,由 TCL 华星独供。TrendForce 集邦咨询预计,在欧美系、中国新能源车厂的推动下,2023 年车用 Mini LED 背光显示器出货量将超 5 万片,2024 年车用 Mini LED 背光显示器出货量也将不断增加,预计超过 130 万片。

2.2.2.Mini LED TV 逆势增长,市场渗透加速打开利润空间

全球 TV 出货量下降,Mini LED 逆势增长。根据奥维睿沃统计,2023 年全球 TV 出货量为 1.96 亿台,同比下降 3.5%,OLED 电视出货量 540 万台,下降了 19.4%。根据洛图科数据,Mini LED 电视 2023 年出货量为 430 万台,同比增加 24.6%,预计 2024 年 Mini LED 电视出货量将反超 OLED 电视。在电视市场小幅萎缩的情况下,Mini LED 电视实现逆势大幅增长,尤其是在中高端渗透较快,预计会成为 TV 厂商重点竞争领域。

渗透率快速提升,高端市场超越 OLED,持续向中低端渗透。根据奥维云网推总数据显示,2023 年中国彩电 Mini LED 市场零售量渗透率为 2.9%,较去年增长 1.8pcts,零售额渗透率为 9.8%,较去年增长 5.4pcts。

Mini LED 主要竞争对手是同样为高端的 OLED 电视,由于 OLED 电视市场参与者相比 Mini LED 更少,未能形成规模效应,良率不足导致成本下降困难。

反观 Mini LED 电视,随着产业端投入加大,产业链逐渐成熟,规模效应逐渐显现,Mini LED 电视的成本仍有下探空间,未来我们预测 Mini LED 将在高端市场继续挤占 OLED 电视份额。

Mini LED 受益于“口红效应”。在经济不景气时,人们强烈的消费欲望会驱使购买比较廉价的奢侈品。就电视领域而言,随着 Mini LED 的持续降价,预计与 LCD 电视的价差也会逐渐缩小,Mini LED 电视比传统 LCD 液晶电视拥有更佳的显示效果,同时又比 OLED 电视的价格更加“亲民”,成为了一种相对廉价的高端商品。

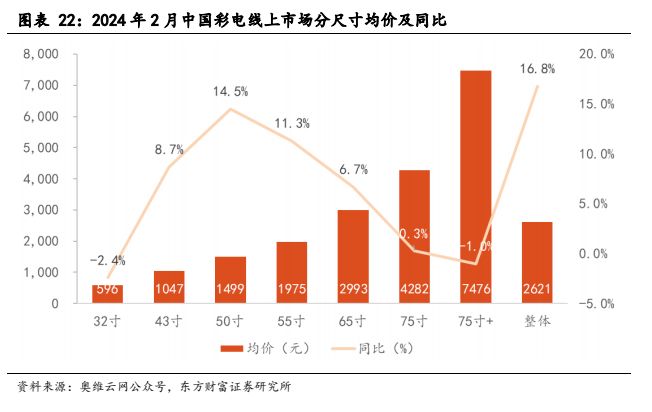

高端产品线为厂商打开利润空间。电视市场价格竞争激烈,产品利润空间持续被压缩,根据奥维云网推总数据,2024 年 2 月,55/65/75 寸彩电国内线上销售均价仅为 1975/2993/4282 元。而 Mini LED 电视作为高端产品线,为厂商提供更大的利润空间,2023 前三季度,4K Mini LED 电视均价为 4K LCD 电视的 1.8-2.3 倍。

2.3.新进入者刺激设备需求,多种降本方案齐发力

Mini LED 具有技术壁垒,目前行业集中度更高。Mini LED 电视产品发展时间较短,市场参与者相对 LCD 更少。DSCC 公布的数据显示,截至 2023 第三季度,三星电子在全球 Mini LED 电视市场上占有 39%的市场份额,海信、TCL、索尼、LG 电子的市场份额分别为 27%、26%、4%和 1%。市场研究机构 Counterpoint Research 联合 DSCC 共同发布的 2023 全球电视出货量报告显示,三星、海信、TCL、LG、小米位列出货量份额前五,份额分别为 16%、11%、11%、10%、5%。

市场参与者增加,生产设备需求增加。Mini LED 市场热度的持续高涨同样引得入局者的增加,2023 年 Mini LED 市场的品牌数量上升至 16 个,相比 2022年增加 1 家。随着 Mini LED 市场参与者越来越多,在该领域的资本开支也会增加,对于生产设备的需求也将提高,利好 Mini LED 设备企业。

Mini LED 多种降本方案齐头并进,促进行业快速降本。通过我们在行业内的调研后确定了几个降本的方向:

LED 芯片:随着产能提升带来规模效应和技术进步带来良率提高,LED芯片价格会逐渐降低。当前可以增加 LED 芯片的发光角度来减少 LED芯片使用量,同时结合光学设计改进发光不均问题;

转移:通过巨量转移技术,提升转移效率;

背板:成本更低且能提升转移良率的背板格外重要。通过采用“灯条状”方案可以让 PCB 面积减少 50%,另外,玻璃基背板是一个发展方向,但是经过钻孔,布线,镀铜,磨边工艺后的玻璃基板价格较高,只能用在高端产品线,目前需求较少;

驱动芯片:通过单颗驱动芯片驱动多分区或者分散式驱动芯片,都可以降低驱动芯片的成本。

Mini LED 背光供应链较长,如果能够促进 Mini LED 背光供应链整合可以有效降低 Mini LED 背光成本。目前,从 LED 芯片到转移,到背光模组,再到面板组装,每一个环节都由单一的厂商来完成,这样每一个环节都会增加 Mini LED 背光的成本。如果能够整合转移、背光、LCM,甚至整合 LED 芯片,则更有助于供应链的管理,良率的提升,以及成本的降低。

2.3. Mini LED 直显,出海与应用场景拓展

2.3.1.LED 显示屏市场复苏,小间距加速渗透

全球与国内 LED 显示屏市场复苏。根据 Allied Market Research 市场研究机构预测,全球 LED 显示屏市场规模从 2022 年 82.9 亿美元,增长到 2025年的 103.3 亿美元,复合增长率为 7.6%。国内市场,高工产研 LED 研究所调研数据显示,2023 年上半年中国 LED 显示屏市场规模约为 242 亿元,同比增长3.42%。受全球经济疲软和国际形式影响,LED 显示市场在前两年承压,但是随着 2024 年全球经济在美元加息周期结束后迎来复苏,在奥运会和欧洲杯等国际大型体育赛事的带动下,全球 LED 显示屏市场将迎来复苏。

小间距 LED 市场增速较快。根据 Trendforce 集邦咨询预测,全球小间距LED 显示屏(P≤2.5mm)市场规模从 2022 年 44.69 亿美元,增长到 2025 年的90.25 亿美元,复合增长率为 7.6%,占比从 54%提升至 87%。国内市场来看,2023 年,中国大陆小间距 LED 显示屏市场的销售额为 155 亿元,同比下降 6.1%;出货面积为 108.4 万平方米,同比上涨 16.7 %。小间距 LED 已经进入性价比最优阶段,渗透率持续攀升,同时技术创新不断催生了新机遇。

市场逐渐进入到微间距 Mini LED 时代。LED 显示当前已经步入了微间距(P<1.0mm)时代,产品渗透到了会议室、监控室、演播厅等专业显示、零售商超、创意情景、XR 扩展显示等商业显示,以及公共显示的各个场景。虽然Micro LED 在产出效率和显示效果上可以更好满足 LED 显示需求,但在当前封装技术条件下,COB 和 IMD 封装技术仅能实现 Mini 产品的落地,在 MIP 封装更加成熟后 LED 现实将通向 Micro 时代。洛图科技预计,2028 年,Mini LED 直显(P<1.0mm)的全球市场规模将达到 33 亿美元,2024 年到 2028 年的复合增长率约为 40%。

微缩化趋势不改,但进程有所放缓。LED 小间距终端市场分间距来看,根据迪显咨询数据,2023 年全年 P1.2mm 为主的间距段销额出货位居首位,P1.0mm以下的微间距产品销额占比破10%,但是两项产品同比2022年度仅有微幅成长。

P1.5-2.5 仍然占据 60%以上的出货份额,仍是渠道市场的出货主力产品。

从宏观环境看,2023 年各地方政府预算收紧明显,同时 LED 显示屏体项目采购金额大幅收缩,但平均每项目面积却呈现增长。根据迪显咨询《2023 年中国大陆 LED 小间距月度中标项目数据库》统计,大政府采购 LED 小间距的平均面积由 22 年的 18 ㎡上升至 20 ㎡/项目,但屏体投入金额却由 27 万下降至 22万/项目。这进一步印证了终端用户出现消费降级,行业采购微间距进程明显放缓。

新进入者增加,行业集中度有所下降。在 Mini 和 Micro LED 新技术概念加持下,LED 直显技术受关注程度走高,带动更多的企业入局 LED 直显市场,如家电企业、面板企业、传统商显企业等,激发了 LED 显示市场品牌活力,同时各品牌利用自身区域或行业或渠道资源优势快速导入落地相关项目,使得市场品牌集中度下降。COB 封装在 P<1.0 的 Mini LED 市场的应用比例最高,根据迪显咨询数据,2023 年中国 LED 小间距 TOP5 企业占有率合计 62.1%,同比下降近 5 个百分点,市场品牌集中度有所下降。

2.3.2.COB 渗透提升空间明确,多种封装方案将共存

Mini LED 显示对 LED 芯片数量的需求是远大于大间距 LED 显示,因此对于封装后灯珠的需求量增加,封装环节在产业链中的价值占比提升,另一方面,Mini LED封装方式使封装厂商从原来单纯的提供SMD LED灯珠变成了提供灯板,封装环节在 Mini LED 显示产业链中的重要性日益提升。

多种技术路径探索 Mini LED 显示封装技术,未来将长期共存。传统小间距可以采用 SMD 贴片式 LED,但随着间距的缩小面临很多缺陷,进而催生了 IMD、MIP、COB 和 COG 等技术路径。但是各个新技术路径各自存在劣势,目前没有完全胜出的技术,各个厂商也选择压注不同路径,我们预计各自技术未来还将长期共存:

IMD 封装:即将两个及以上的像素结构集合在一个封装单元里,目前以四合一技术应用最为成熟。“四合一”即一个封装结构中有四个基本像素结构,其本质上依然是四个由 12 颗 Mini RGB 芯片合成的“灯珠”,但是较难实现更小间距显示;

MIP 封装:在外延片上将 Micro LED 芯片巨量转移到载板上,然后直接封装,切割后再进行检测和混光,这一过程可以直接剔除不良灯珠,后续无需返修。MIP 方案理论上兼容传统 SMT 设备,可以维持原本的产业链模式,也节省了购置新设备产生成本,但是封装工艺要求较高;

COB 封装:将 LED 芯片直接封装到模组基板上,再对每个大单元进行整体模封,一个封装结构拥有成百上千个像素点。COB 在推广后优势很大,但是生态链不够丰富限制 COB 技术发展,产业规模效应未形成,成本仍较高;

COG 封装:与 COB 类似,将 LED 芯片直接封装在玻璃基板上的方式,具有结构简单、超薄显示等优势,但同时也面临技术不成熟,产业链不完善的问题。

虚拟像素强化 COB 的竞争优势。虚拟像素将每个 LED 共享给多个像素点,以 4 倍增方案为例,将 4 倍于物理像素的像素按奇偶列和奇偶行分四次送到物理像素上显示,相当于将间距缩小一半,实现原来四倍的分辨率。尽管在显示效果方面虚拟像素和实像素仍然有颗粒感,但在像素增强算法的支持下,观看者在一定距离之外的直接感官差异并不明显。这样一来,在显示效果和使用者体验高度接近的条件下,虚拟像素技术节省了大量成本,为 COB 带来了额外优势。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新

(特别说明:本文来源于公开资料,摘录内容仅供参考,不构成任何投资建议,如需使用请参阅报告原文。)

精选报告来源:报告派科技 / 电子 / 半导体 /

人工智能 | Ai产业 | Ai芯片 | 智能家居 | 智能音箱 | 智能语音 | 智能家电 | 智能照明 | 智能马桶 | 智能终端 | 智能门锁 | 智能手机 | 可穿戴设备 |半导体 | 芯片产业 | 第三代半导体 | 蓝牙 | 晶圆 | 功率半导体 | 5G | GA射频 | IGBT | SIC GA | SIC GAN | 分立器件 | 化合物 | 晶圆 | 封装封测 | 显示器 | LED | OLED | LED封装 | LED芯片 | LED照明 | 柔性折叠屏 | 电子元器件 | 光电子 | 消费电子 | 电子FPC | 电路板 | 集成电路 | 元宇宙 | 区块链 | NFT数字藏品 | 虚拟货币 | 比特币 | 数字货币 | 资产管理 | 保险行业 | 保险科技 | 财产保险 |