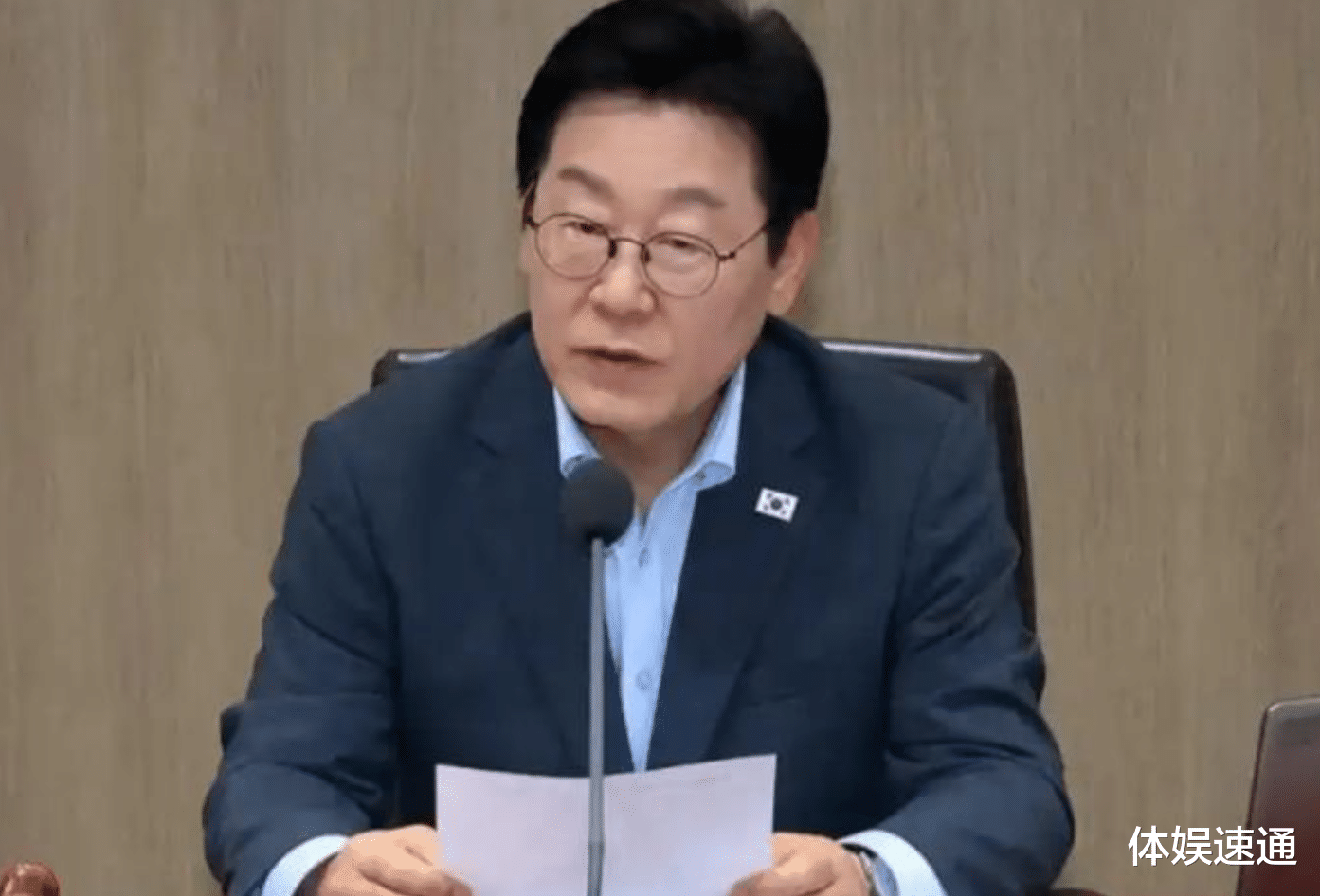

在南非约翰内斯堡G20峰会的侧厅里,韩国总统李在明做了一个极其微妙却意味深长的动作。

在与中方代表会晤时,他不仅迫切地提出了“早日访华”的请求,更在官方文件中悄然调整了一个关键的政治符号:将沿用已久的“韩日中”官方称谓,改回了“韩中日”。这不仅仅是汉字排序的游戏,在东亚极其讲究礼宾序列的外交语境下,这是首尔向北京递出的一张“投名状”。

李在明之所以如此急切地想要修补对华关系,甚至不惜在多边场合“当面求机会”,是因为他发现韩国已经被逼到了墙角。

前任政府留下的“亲美疏华”路线,原本指望能换来华盛顿的经济反哺,结果却等来了一份裹着糖衣的毒药。韩美新签署的所谓“联合事实清单”,实际上是给韩国套上的紧箍咒:未来五年对美投资3500亿美元,相当于韩国GDP的12%;汽车关税被拉升至15%,直接重创了现代汽车的出口竞争力;还得拿着250亿美元去买美国武器。这哪里是盟友合作,分明是美方在对韩国进行“割肉式”的收割。

与此同时,地缘政治的风险也在急剧攀升。日本首相高市早苗在台海问题上的疯狂挑衅,让“美日韩铁三角”变成了一个随时可能爆炸的火药桶。李在明看得很清楚,如果继续无脑捆绑在美日的战车上,韩国不仅会在经济上失血,更可能在安全上成为大国博弈的炮灰。

所以,他在南非的这番表态,实质上是一次外交上的“急刹车”和“变道”。

他的诉求非常务实,甚至可以说是带着一丝求生欲:

首先是金融止血。中韩货币互换协议的3600亿元人民币额度,是稳定韩元汇率的定海神针。在美元加息收割全球的背景下,只有锁定这个互换额度,韩国的商业银行才能绕过美元成本,为三星、LG这些出口巨头保住利润。

其次是供应链突围。当美国逼着韩国搞“脱钩”时,李在明却在大谈“产业链磨合”。长安汽车用上了浦项的钢,首尔半导体的驱动在深圳封装,这些案例被他反复提及。他明白,2025年前三季度对华出口下跌18%的惨状如果持续,韩国经济的引擎就会彻底熄火。

面对李在明的“热切”,北京的反应展现出了极高的战略定力。

中方没有当场敲定访华的日期,而是抛出了一个核心概念——“韧性机制”。这两个字分量极重。它意味着中方不接受那种“今天因为缺钱就来求合作,明天美国施压就背后捅刀子”的投机行为。

北京在等待首尔交出更实质的答卷:在“萨尔马特”追加部署问题上,在“芯片四方联盟”的站队问题上,以及在世贸组织关于电动车补贴的争端中,韩国到底能不能顶住美国的压力,展现出独立自主的“韧性”?

李在明的“访华申请”目前还停留在口头,但“韩中日”排序的改变和对日本右翼的冷处理,证明他正在努力回调国内的政治罗盘。南非的会晤只是一个序章,如果李在明能把“经济亲华”的意愿转化为制度性的保障,那么明年春暖花开之时,或许就是他踏上北京红毯之日。

反之,如果韩国继续在“既要又要”中摇摆,那么这张通往北京的门票,恐怕还会无限期地“待定”下去。

评论列表