嘉靖二十六年(1547)春,尚未度过23岁生日的张居正考中了进士。然而,相比同科进士的放松与喜悦,张居正却显得紧张而忧愁。

在他眼里,此科只考了二甲第九名,离梦想中的状元还有差距。

明清时期,新科进士出炉后,除状元、榜眼、探花会被直接授任翰林官员外,其余进士一应听从吏部安排,参加“进士听选”。

所谓进士听选,即吏部根据进士们的成绩及名次,结合朝廷所缺职位,对他们进行相应的官职任命。一般情况下,进士中二甲者,可内授主事,外授知州;中三甲者,则内授评事、中书、行人,外授推官、知县。不过,朝廷向来“僧多粥少”,吏部留给新科进士入职的中央岗位也杯水车薪。因此,为了体现官职分配的公平性,吏部通常会根据实际情况,每隔两个月分批次安排进士上岗。但,这仍然无法解决岗位分配不均的问题。

于是,在进士听选之外,朝廷又开设了“进士朝考”通道,允许新科进士参加考试,继续深造,入翰林院为庶吉士,待三年后散馆,再依照实习成绩决定去留岗位。

张居正发愁的,正是自己能否成为翰林院庶吉士的大事。

01明朝建立以来,“非科举者毋得与官”已经成了朝野共识。然而,大多数进士自投身科举起,便养成了一种“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的习惯,由此带来的弊端显而易见——进士们文词能力尚可,一到为官理政时,就两眼抓瞎,“能以所学措行事者甚寡”。

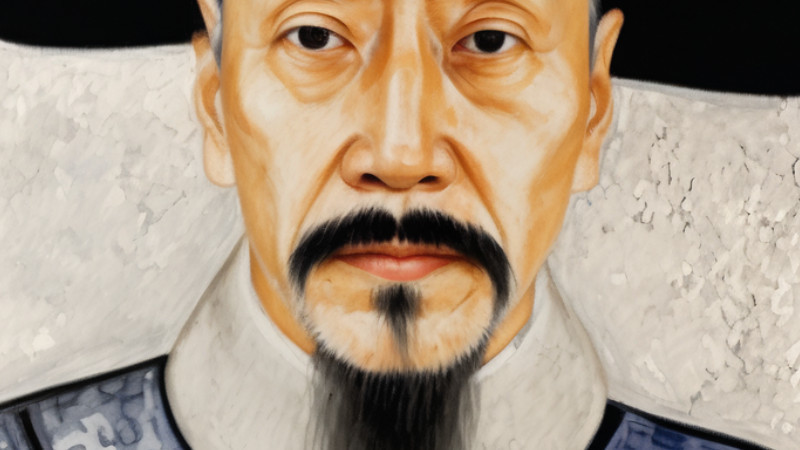

有鉴于此,洪武十八年(1385)会试后,朝廷有意在原先考中进士即授官的基础上,改进科举取士之道。殿试结束后,明太祖朱元璋即下令:“擢一甲进士丁显等为翰林院修撰,二甲马京等为编修,吴文为检讨。”进士之入翰林,自此始也。至于其他上榜进士,朱元璋“使观政于诸司”,并允许他们进入翰林院、承敕监、六科等天子近侍衙门办公,称作“庶吉士”。

明太祖朱元璋。图源:网络

庶吉士的设立初衷,就是为了让新科进士脱胎换骨成为文学、政事兼长的官僚。到了永乐朝,随着内阁制度的确立及发展,庶吉士们也就成了皇帝用得最顺手的咨政人士。于是,“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”,遂成明朝官场铁律。

由于庶吉士在明代属于通往阁臣高位的捷径,所以它的选拔考试也比过去进士们参加的任何一场科举考试都要严格。

庶吉士的考选,秉持“一次开科,一次选用”原则,只要考中,即进入备选。前提是,所有欲选庶吉士的进士,必须在一个月内将平日所作论、策、诗、赋等不少于十五篇呈交礼部。礼部审阅后,编号糊名封送翰林院,翰林院再根据这些文稿的辞藻文理进行打分、排次,以前二十名为标准,列入备选名单。之后,翰林院再将结果上呈内阁,由阁臣携进士试卷,召集进士会考于东阁,唯有“试卷与所投之文相称”者,才能入选。

在庶吉士的选拔上,除了朝考的成绩外,年龄也是一项相当重要的指标。据《皇明贡举考·纪略》载:“凡考选庶吉士,或间科一选……或限年三十五岁以下,或不限年……”《国朝典汇》记载,嘉靖十一年(1532)十月,“上命李时等于新进士未选者年三十而下,悉令就试,取二十一人”。

张居正考中进士时不满23岁,自然不必为年龄限制而过分担忧,但与他同科的进士马一龙可就差点被年龄难住了。据《嘉靖丁未科进士序齿录》载,马一龙生于弘治十二年(1499)五月初三,登科时已49岁。虽然他在殿试中考中三甲第29名,符合庶吉士选拔标准,可触及年龄红线,差点吃了瘪。好在朝廷发现他才华横溢,能诗善文,在农学、书法界中造诣匪浅,认为他若入选庶吉士,为“储才”备选馆阁有重要意义。这才准予其破例“减年十岁”,入翰林院为庶吉士。

明朝著名农学家马一龙。图源:网络

马一龙“减年十岁”入选庶吉士,是朝廷对特殊人才的一种破例,但当时的官员对此事依然多持否定态度。文渊阁大学士、礼部尚书高仪比张居正早一届中举,于嘉靖四十五年(1566)代高拱为礼部尚书,并教习庶吉士。他开阁授课的第一天,就告诫在座学生,日后若身居高位,万不可再开此后门:“减年入齿录,嘉靖辛丑(1541)以前无此事,今日始有之,诸子慎勿为。”

明朝官员俸禄皆按月发放,除非有特旨,一般不会给致仕官员任何退休补贴。进士若能在入仕前完成“减年入齿”,并被官方记录在案,那么,该名官员即使实际年龄已超限,仍旧可以占据任官,理所应当地吃着俸禄。在实际利益驱使下,高仪的话并未产生多大的效果,反之,庶吉士们此后变本加厉,“卒无人从先生之言者,致齿录与同年叙会大相矛盾,恬然不以为非”。

02进士们尚未晋升为庶吉士之前,或许还会致力于自我完善,一旦成功跻身为庶吉士,这群人的关注点立马发生翻天覆地的变化。

以张居正为例,自从选上庶吉士后,他就变得比以前更忙了。他经常自觉“加班”,把明朝各项规章制度及历朝执政文件都研究了个遍,只为在各大庶吉士教习面前留下一个良好的印象。

朝廷为体现对人才的重视,庶吉士的教习多由台阁重臣兼任。如此一来,庶吉士与阁臣除了形成一种学生与老师的关系外,还获得了锻炼和发挥自己行政能力的机会。

张居正入值翰林院时,正好赶上严嵩与夏言两位内阁“大佬”内斗。当时,为了消弭蒙古人南下侵扰大明的隐患,陕西三边总督曾铣向朝廷递交了一份《请复河套疏》。曾铣所言的“河套”,大致相当于今天的内蒙古鄂尔多斯地区,那里往北,就是当年明武宗御驾亲征与蒙古小王子对抗的战场。曾铣的提案,引起了嘉靖帝的高度关注。嘉靖本人也想在史书上留下一笔丰功伟绩,遂令兵部会同户部拟出战争预算。结果,兵部经过推敲,给出了一个不宜开战的选项。面子上挂不住的嘉靖只好下令要求内阁会同翰林院,组织朝臣及庶吉士们分析收复河套地区的利弊。

张居正。图源:网络

对此,内阁首辅夏言决定力挺曾铣,主张收复河套,而地位仅次于他的严嵩则将主要心思放在了收集对手的“黑料”上。夏言及严嵩的私下争斗,也使得内阁及翰林院等官员快速站队,只为赌一把自己的前程。唯有张居正,此时既不参与廷议,又不着急站队,而是将自己结合大明规章制度及舆图信息所列陈的收复河套建议,递交给他的座师——时任内阁辅臣、礼部尚书兼翰林院掌院学士徐阶。

徐阶对这个年轻人的举动刮目相看,认为他好学深思、深沉稳重,同时也不缺乏年轻人该有的心思灵动,以及初入仕途的那股青涩认真劲儿。他开始关注张居正,并试图使这种形式上的师生关系变成更具实际意义的朋友关系。而对于张居正来说,能获得徐阶“慧眼识珠”,已相当于为自己日后的仕途铺平道路,这正是一个平凡的庶吉士所能发挥的最大价值。

当然,庶吉士的这条路并不好走。

依照惯例,庶吉士进入翰林院后,在三年时间内,除了要上好每一节“馆课”外,还得定期参加“馆试”及“阁试”。馆试有点像今天大学里的随堂小测,由庶吉士教习出题,一般不计入期末考核。阁试则需要庶吉士们赴内阁参加统考,考试成绩将直接记入档案,作为三年期散馆后官员任职的一个考量分数项。

在此期间,倘若有庶吉士因丁忧或患病等个人情况需要中断馆课,那么,他在翰林院进修的资格也大概率会被提前剥夺。

永乐朝礼部侍郎李时勉于永乐二年(1404)中进士之后,即被选入翰林院为庶吉士。不幸的是,他在翰林院听政不到两年,家人就因病去世了。按惯例,他需要向朝廷请假回家丁忧。而此时,明朝除了允许庶吉士“每五日一休沐”外,对于在朝人士的事假、病假等均没有形成统一的管理制度,所以,像李时勉这种特殊情况,朝廷给出的裁决是:“庶吉士服阕未经考校者,量授科道或部属官,毋再送读书。”李时勉就此失去了在翰林院继续深造的机会。待其丁忧回来,朝廷任命他为礼部主事,让其正式入朝,参与重修《明太祖实录》。

明朝国子监祭酒李时勉。图源:网络

虽然庶吉士在“请假”之后多不得重回翰林院,但在明朝276年的历史中,也总有例外。弘治朝进士孙绍先就开了先例。

孙绍先与明朝内阁首辅顾鼎臣同榜,不过,他的成绩远不如后者,在殿试阶段只考了个三甲第118名。按常规,像他这种成绩,若依进士听选,指不定会被派到哪个山旮旯去当小推官了。可孙绍先当真是位能人,他不仅在庶吉士选拔中崭露头角、顺利入选,而且还摆脱了李时勉的命运,服阕回朝后继续留在翰林院学习工作——正德三年(1508)秋,孙绍先“冀留翰林,托其同年检讨段炅为言于大学士焦芳,遂愿,入院肄业,后授翰林院检讨”。

众所周知,焦芳是具有“阉党”背景的内阁首辅,段炅身为其党羽,与孙绍先相互交通、请托复馆,其中自然免不了正德时代以刘瑾为首的权宦对朝政的操控与干预。因此,孙绍先请托之事,在当年尤为特殊。自他之后,朝廷又恢复了“庶吉士服阕未经考校,毋再送读书”的旧例。直到万历二十六年(1598),考虑到朝官日益稀缺,大学士沈一贯、赵志皋等人才在万历皇帝面前提出,将这种破坏庶吉士正常授职的特殊手段制度化,形成一套新的庶吉士起复培养机制。于是,万历皇帝规定,“以后起送庶吉士,不论丁忧、养病、给假,凡未经散馆者,俱照此例,不得陆续题授,永为遵守”,庶吉士因故请假不影响回翰林院继续学习,遂成定制。

03尽管庶吉士的出路大多指向宰辅高位,但做了庶吉士,并不代表就一定能进入内阁,成为左右帝国政局乃至历史发展的关键人物。

在庶吉士制度实施的五百余年间,翰林院庶吉士中还有一群“非遵制授职”的人。他们大多与当时的政治斗争相关,因得罪实权者,而被提早剥夺庶吉士身份,抑或是在散馆之后被故意刁难,迟迟未予实职,耽误前程。最典型的例子,当属清代士绅巨擘罗惇衍。

道光十五年(1835),来自广东顺德的罗惇衍与陕西泾阳才子张芾、云南昆明才子何桂清等同科考中进士,并入选庶吉士。彼时,道光朝首席军机大臣、武英殿大学士穆彰阿权倾朝野,势力庞大。

官至两江总督的何桂清。图源:网络

明清科举考试极看重师承,穆彰阿恰好是道光十五年恩科会试的主考。对于该科进士、庶吉士,穆彰阿多少有些身为“座师”的自豪感。由于张芾、何桂清、罗惇衍三人都是二十出头就荣膺庶吉士,穆彰阿深信,年轻代表活力。他对这三人寄予厚望,期待将他们纳入麾下,为己所用。

面对穆彰阿抛出的“橄榄枝”,张芾、何桂清颇识时务,很快便拜伏于其门下,以门生自居。只有罗惇衍一人政治思想保守、为官端谨,说什么也不肯依附于他。及至散馆之日,穆彰阿对罗惇衍心存芥蒂,难以释怀。外放实差时,穆彰阿故意向朝廷讨要了一份圣旨,称罗惇衍“年纪尚轻,未可胜任,着毋庸前往,另派某去”,让罗淳衍成为清朝开国二百余年间,唯一一位在翰林院散馆后未获授官的庶吉士。

不过,放在明清科举庶吉士散馆授职史中,罗惇衍还不是最惨的。

依明清旧例,庶吉士散馆一般不授外官,能够进入翰林院担任庶吉士一职,即等同于在中央政府谋得了一份正式的官职。即便在散馆初期,庶吉士可能位卑言轻,但假以时日,他们必然会在朝廷中逐渐崭露头角,占据一席之地。所以,对于庶吉士而言,他们在官场上的晋升途径大多是清晰且笔直的。

可有一部分庶吉士,在得罪了当权人士之后,竟在散馆之时被授予外职,直接踢出中枢,与普通流官前途类似。跟严嵩同科的庶吉士倪宗正在翰林院散馆期间,正好赶上大宦官刘瑾干预朝政。倪宗正生性耿直,看不惯朝中乱象,遂多说了两句阉党乱政、阉党祸国之类的话,结果就被刘瑾重点“关注”了——先施予廷杖,再出知江苏太仓,此后连贬多地,终官广东南雄知府。

比倪宗正更惨的,还有嘉靖五年(1526)丙戌科的庶吉士们。

那段时间,嘉靖帝正为尊奉自己亲生父母的“大礼议”事件而忙前忙后,张璁、桂萼等一批新贵借着支持皇帝的举动,获得火速提拔,成为帝国文官集团的核心。而在此之前,张璁只不过是一介庶吉士,朝廷如火箭般地晋升其为礼部尚书兼文渊阁大学士,成为内阁成员,这让他的自信心瞬间膨胀。于是,高升之后的张璁去视察了翰林院,颇有衣锦而归的意思。

明朝内阁首辅张璁画像。图源:网络

然而,在场的庶吉士们竟无一人向他起身作揖,导致他内心极度不适。待这批庶吉士散馆之日,张璁直接下令:“庶吉士皆乳臭,不堪教养,又不当科道,止就其榜第铨除。”最终,该科庶吉士除李元阳、王格、连鑛、张铎等四人被外放为知县外,其余人俱遭削籍。可见,庶吉士的命运沉浮,有时候也很考验他们与朝臣之间政治制衡的智慧。

04据《大明会典》记载,明朝的庶吉士生活清苦,但每月可以在户部、兵部、工部、顺天府、光禄寺等衙门的资助下,拿到属于他们的皂隶、纸扎、笔墨、酒饭和灯油钱。这些基本生活物资虽然有限,但也满足了他们“京漂”的日常所需。

然而,这些补助对于那些家境贫困且亟需养家糊口的进士而言,仍有差距。在现实的生存面前,他们的理想总是那么的脆弱不堪。明史专家郭培贵统计,明朝长达276年的历史中共产生了24861位进士,其中庶吉士的人数仅为1421名,占明代二、三甲进士总数的5.84%。这一比例相较于明代进士占举人总数的比例,低了整整18个百分点。由此可见,庶吉士是进士群体中的凤毛麟角,可遇而不可求。

当然,不是所有的进士都是因为生活所迫而放弃庶吉士职位。与张居正同科的王世贞就是一个特例。

嘉靖二十六年(1547),王世贞参加春闱,中会试第八十二名。尔后,他参加殿试,中进士二甲第八十名。这一年,他年仅22岁,比张居正还要小。而且,比起军户出身、家境贫穷的张居正,王世贞是个“官三代”。此时,他的父亲王忬受皇帝信任,巡按顺天府,掌官员纪律察查。

明朝文坛领袖王世贞。图源:网络

王世贞考中进士,父亲王忬告诫他:“士重始进,即名位当自致,毋濡迹权路。”王忬的本意,是希望王世贞入仕后继续保持初心,做个好官,王世贞却认为“士重始进”,当从此刻做起。

馆选庶吉士,显然是最适合王世贞仕途发展的道路。于是,有人建议他前去拜谒大学士夏言,呈上自己写的文章,这样,中选庶吉士的概率会高得多。王世贞一听,觉得这种“走后门”的做法忤逆了父亲的教诲。于是,果断拒绝干谒夏言,并退出馆选,走平凡进士该走的仕进之路。

这一选择,让王世贞的仕途之路从此倍加坎坷。历经治理青州、主政郧阳之后,直到晚年,他才被朝廷调回南京,任南京刑部尚书,成为了一个位高权不重的闲散官员。

王世贞是带着道德洁癖进入仕途的,还有人在取得进士功名后带着道德洁癖远离仕途。

读书、考进士、做官,是每一个士人被预设好的人生路径,但也不是每一个人都会照此路径走下去。就像《红楼梦》里面的贾敬,辛辛苦苦考中了进士,却转瞬遁入空门,炼丹求道,超脱一切。

艺术源于生活,这种现象在明清两代便有真实的例子。

心学大师王阳明的徒弟、明代岭南大儒薛侃,在正德十二年(1517)的丁丑科登进士第后,果断放弃入仕机会,选择回乡照顾母亲的饮食起居。薛侃受心学影响很深,他认为,一个读书人能够考中进士,就已经证明他在学术方面具有阶段性成果,倘若进士以功名求官入仕,只怕以后的日子身不由己,会白白浪费掉钻研学术的宝贵时光。所以,登进士第后,薛侃一边谢绝朝廷的正式任用,一边打点行装,踏上返乡之路。

薛侃是广东潮州府人士,回乡之后,他力邀饶平举人杨骥、杨鸾兄弟等人在潮汕一带掀起讲学之风。古代岭南地区偏狭,历届科举登进士者鲜少能见到岭南文人的身影,加上制艺举业讲究“以朱子之是非为圣人立言”,学术思想的僵化也反过来导致岭南地区的读书人对科考举业越来越厌恶。当时的科举取士,除了在国家人才选拔方面发挥着重要作用外,对地方上的民风、民俗及教育事业也产生了极其深远的影响。因此,为了扭转岭南地区越来越倾颓的学风,薛侃开始引入恩师王阳明的心学理念,刊印《传习录》,“以正学接引”,让越来越多的文人集中于潮州一带讲学,使潮州文风一时兴盛,并逐渐向岭南及中原地区扩散开来。

值得一提的是,在薛侃带动的学风影响下,潮汕地区在嘉靖年间诞生了一名文状元——林大钦。林大钦中状元后,授翰林院修撰,但仅数月后,他便以母老乞归,回到家乡讲学。朝廷多次召唤,他均不为所动。

明朝广东籍状元林大钦画像。图源:网络

话说回来,异类总归是少数,纵观科举千年的历史,士人读书的首要目标就是做官。他们怀揣着满腔热忱与雄心壮志,毅然决然地踏入科举的殿堂,期冀展示个人才华,实现人生抱负。在“科举功名使我荣华富贵”的思想指引下,即便进士们再有作为,有时也难以完全摆脱名利的驱使。

庶吉士张居正经过多年努力,终于在万历皇帝登基后抵达一个进士所能触及的权力巅峰,成为内阁首辅。史载,张居正任内阁首辅十年,实行一系列改革措施,一切军政大事均由其主持裁决。然而,张居正死后,却被万历皇帝清算,遭到抄家,所幸免于被开棺戮尸。一代改革名臣,身后毁誉参半。

回过头细想,张居正不幸结局的源头,不正是他当初热切追求科举扬名的初心吗?谁又能在皇权时代逃离科举入仕的宿命呢?

或许,士人的一切功名,早已在暗中标好了价格。

参考文献:

郭培贵:《中国科举制度通史·明代卷》,上海人民出版社,2015年

李世愉等:《中国科举制度通史·清代卷》,上海人民出版社,2015年

邱进春:《明代江西进士考证》,中国社会科学出版社,2015年

朱东润:《张居正大传》,湖南人民出版社,2022年

邓凯:《交游与论学:王阳明弟子研究》,上海交通大学出版社,2023年

陈长文:《明代进士登科录研究》,浙江大学博士学位论文,2006年

于鹏:《嘉靖二十六年进士研究》,内蒙古大学硕士学位论文,2016年

郭培贵:《明代庶吉士群体构成及其特点》,《历史研究》,2011年第6期

邹长清:《明代庶吉士制度探微》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》,1998年第2期

科举是古代文人的唯一出路