三星堆青铜器物上的莲花纹与众多佛教塑像绘画中的符号高度契合,当我们将目光投向大邑境内的雾中山与鹤鸣山,再结合“古昆仑瓦屋山”的传说,一条串联起华夏、佛教、道教的文明脉络逐渐清晰。

这片土地不仅埋藏着三星堆的青铜奥秘,更藏着中国佛道文化同源共生的惊人线索,正如翔子史前推理师所揭示的——中国道佛文化的源头竟交汇于四川大邑,且共同脉起于传说中的古昆仑瓦屋山。

三星堆青铜鸟(来自网络)

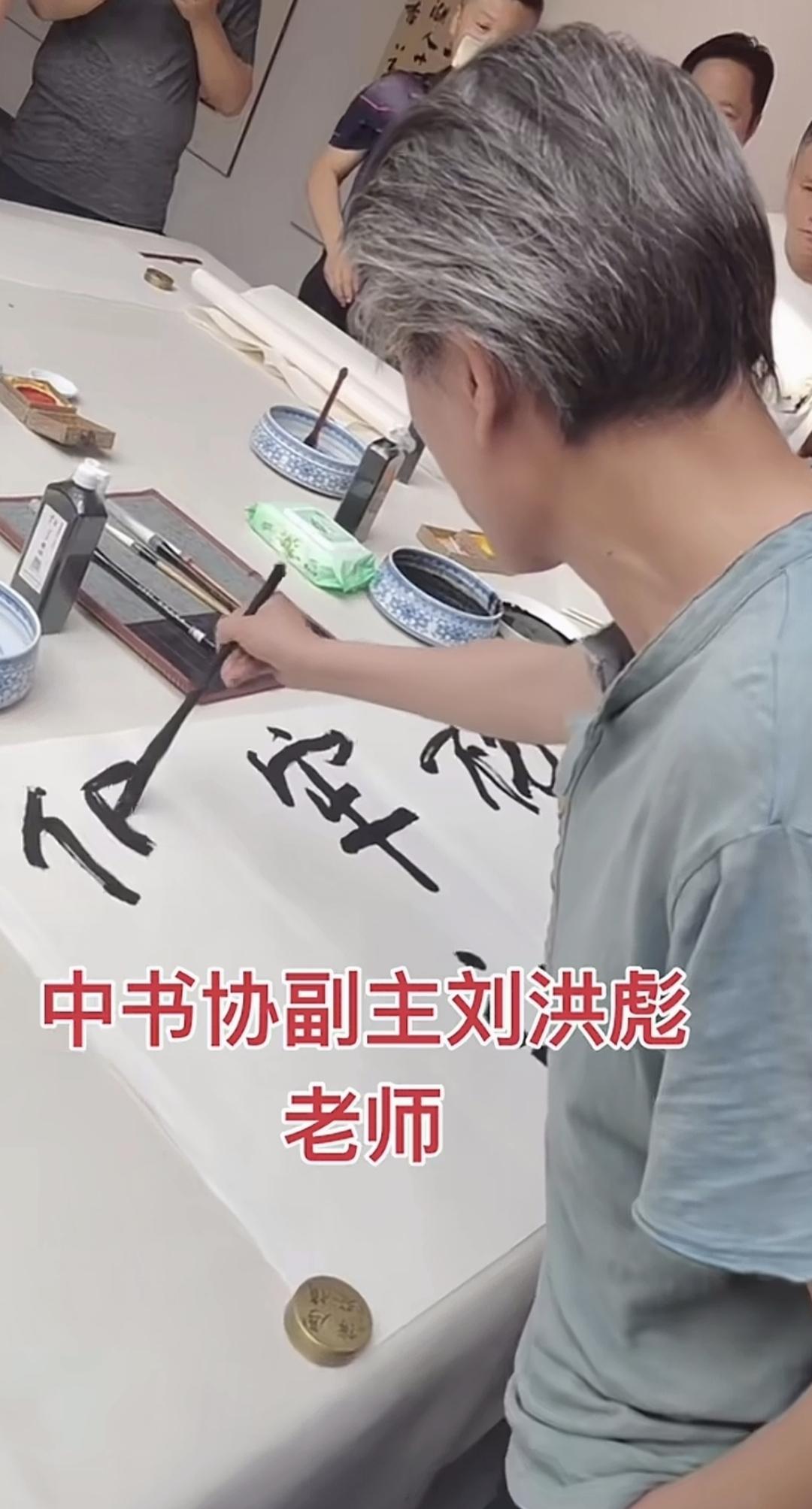

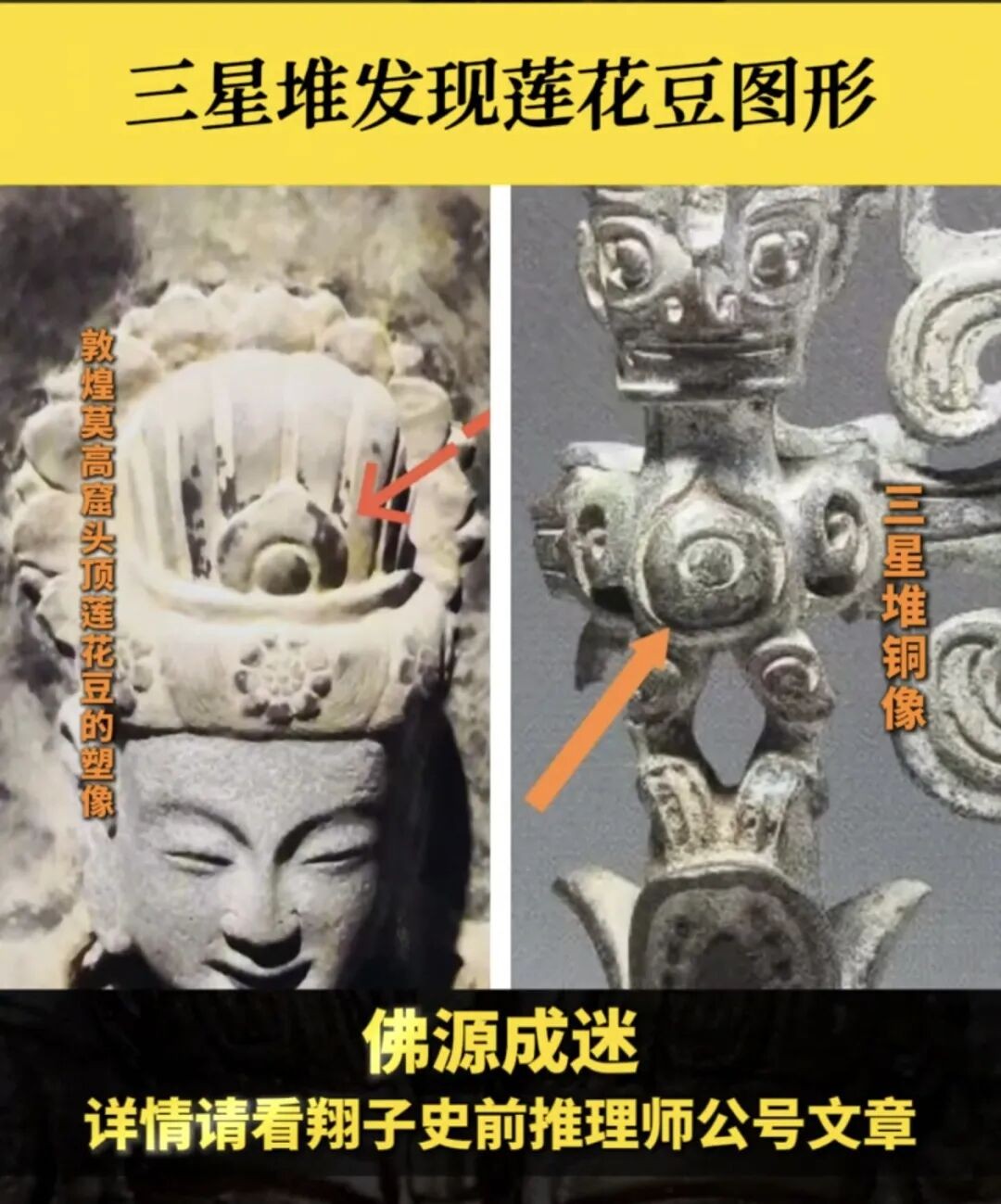

PART.0三星堆莲花豆:华夏文明与佛道符号的隐秘勾连

三星堆青铜器物上的莲花豆纹饰,并非孤立的艺术创作,而是与巴蜀佛道文化源头形成跨越时空的呼应。青铜大立人冠顶那枚造型规整的莲花豆,与众多佛教造像中的莲花符号高度契合;鸟身人面像胸前的圆形莲花纹饰,更暗合了佛教“清净超脱”的象征内核。

三星堆商铜人首鸟身像与佛像对比图(来自网络)

三星堆人首鸟身像与敦煌壁画对比图(来自网络)

更值得关注的是,三星堆所在的成都平原核心区域,与翔子推理师标注的“昆仑直线”(连接瓦屋山、雾中山、鹤鸣山)紧密相连。从地理上看,三星堆沿交通线路可直达瓦屋山、雾中山一带,这种空间暗示华夏先民对莲花的崇拜,或许并非偶然,而是受这片“古昆仑文化圈”信仰氛围的影响——后来佛教传入时,恰以莲花为核心符号,道教也融入自然崇拜元素,三者在符号体系上形成奇妙共鸣,而三星堆莲花豆,正是这一文化脉络的早期见证。此外,四川社科院教授李后强提出,三星堆文明可能以月亮崇拜为核心,遗址曾是古人拜月祭月中心,这种原始宗教信仰与古昆仑区域的自然崇拜体系存在潜在关联,为理解莲花符号背后的信仰内涵提供了另一重视角。

三星堆青铜鸟与佛像对比图(来自网络)

PART.0雾中山:佛教发源地与“大光明顶”的昆仑渊源

雾中山,这座被《开化寺碑记》记载为“震旦雾中大光明山”的圣地,是解开佛道同源之谜的关键。明代名相杨廷和在碑文中引用释迦牟尼预言:“我灭去七百年,尔往震旦雾中大光明山”,明确将雾中山定位为中国佛教思想的发源地,且强调其“山脉发源于昆仑,为古佛弥陀道化之所”。

唐代释迦牟尼佛立像(来自网络)

这里的“昆仑”,并非传统认知中的新疆青海昆仑山脉,而是如翔子史前推理师所考证的——指向峨眉山、雾中山区域所在的瓦屋山(也有观点指大邑境内西岭雪山大雪塘),即伏羲女娲时代的“古昆仑墟”。清代《大邑县志》进一步佐证:“此大光明山脉,从昆仑来,有七十二峰,寺名开化,由来尚也”。雾中山山顶的“光明顶”更是传说中的修炼圣地,张三丰、杜光庭等名人曾在此修行,它不仅是佛教东传的重要节点(位于蜀身毒道上,连接成都平原与缅甸、印度),更将佛教文化与古昆仑信仰牢牢绑定。

雾中山光明顶(来自网络)

PART.0

鹤鸣山:道教发源地与雾中山的“十里同源”

与雾中山仅相距十公里的鹤鸣山,是道教创始人张道陵创立五斗米道的圣地。这种地理上的“近邻关系”,绝非巧合——正如翔子推理师所指出的,两地同属邛崃山脉东麓,共享“古昆仑瓦屋山”的文化根脉,形成了“道佛相邻而居”的独特景观。

大邑鹤鸣山(来自网络)

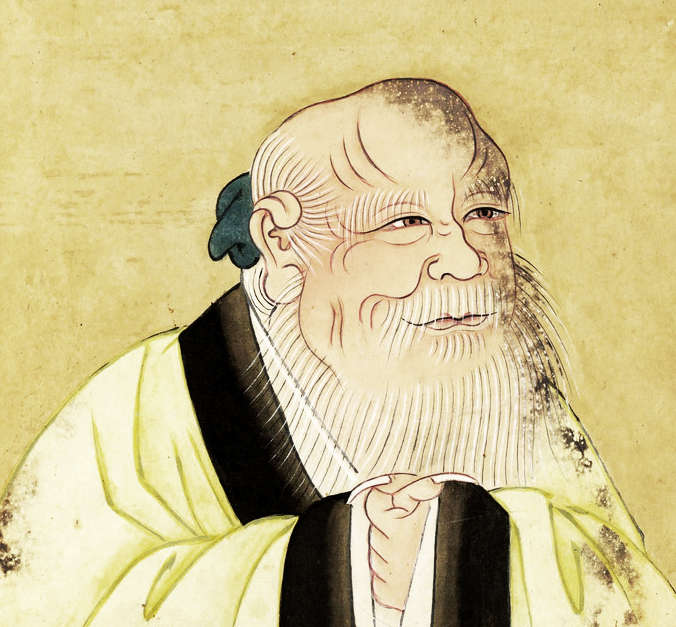

老子西出函谷关后入蜀的传说,更为这片土地增添了神秘色彩。虽然老子行踪无确切史料记载,但鹤鸣山与雾中山的近距离,以及两者共同的昆仑渊源,让“道佛同源”不再是抽象概念:道教尊老子为始祖,佛教溯源至释迦牟尼,却在大邑这片土地上共享同一文化母体(古昆仑信仰),前者以“道”为核心构建自然崇拜体系,后者以“佛”为核心传播解脱之道,最终在巴蜀大地实现共生。

老子画像(来自网络)

PART.0古昆仑瓦屋山:三星堆与佛道文明的共同根脉

瓦屋山,作为“古昆仑墟”的核心,是串联三星堆、雾中山、鹤鸣山的文化枢纽。据洪雅县人民政府官网记载,瓦屋山自古佛道并存,佛教以辟支佛为主的小乘佛教为特色,西汉甘露四年就有辟支佛在此修行,唐代蒲光建开辟支佛道场后香火鼎盛;道教则与张道陵的五斗米教渊源深厚,鸳鸯池出土的老君木雕像、天师杖剑石刻等遗存,佐证了其道教圣地地位。翔子史前推理师的“昆仑直线”考证,更将这片区域的文明关联具象化:峨眉山、雾中山、鹤鸣山同属瓦屋山山脉,而三星堆的莲花崇拜、雾中山的佛教符号、鹤鸣山的道教体系,都源于对这片“古昆仑”土地的信仰认同。值得注意的是,凉山彝族古文字学者胡成荣和窝底子确曾破译部分三星堆巴蜀图语,认为其与古彝文存在传承关系,且保留月亮崇拜印迹,这一发现与李后强的月亮崇拜观点相互呼应,暗示古昆仑文化圈可能存在跨族群的信仰共享。

传说中“释迦牟尼在瓦屋山拜老子为师”,虽无史料确证,却正是这种文化交融的民间映射——它暗示着,早在佛道正式形成前,这片以瓦屋山为核心的区域,就已孕育出兼容并包的信仰土壤。瓦屋山光相寺宋代铸铁瓦、明代铸铜辟支佛像等遗存,更成为佛道文化在此共生共荣的物质见证。

瓦屋山(来自网络)

PART.0

文明的回响:从三星堆到佛道圣地的千年传承

当我们将三星堆的莲花豆、雾中山的佛教碑记、鹤鸣山的道教遗址,以及瓦屋山的古昆仑传说串联起来,便能看到一幅完整的文明图景:华夏先民在三星堆创造青铜文明时,已受古昆仑信仰影响,将莲花作为神圣符号;后来,佛教在雾中山落地生根,借用当地既有文化符号(如莲花)传播教义;道教在鹤鸣山兴起,吸收古昆仑自然崇拜,形成独特体系。这种从早期信仰符号到成熟宗教体系的演进,展现了华夏文明多元一体的发展轨迹。

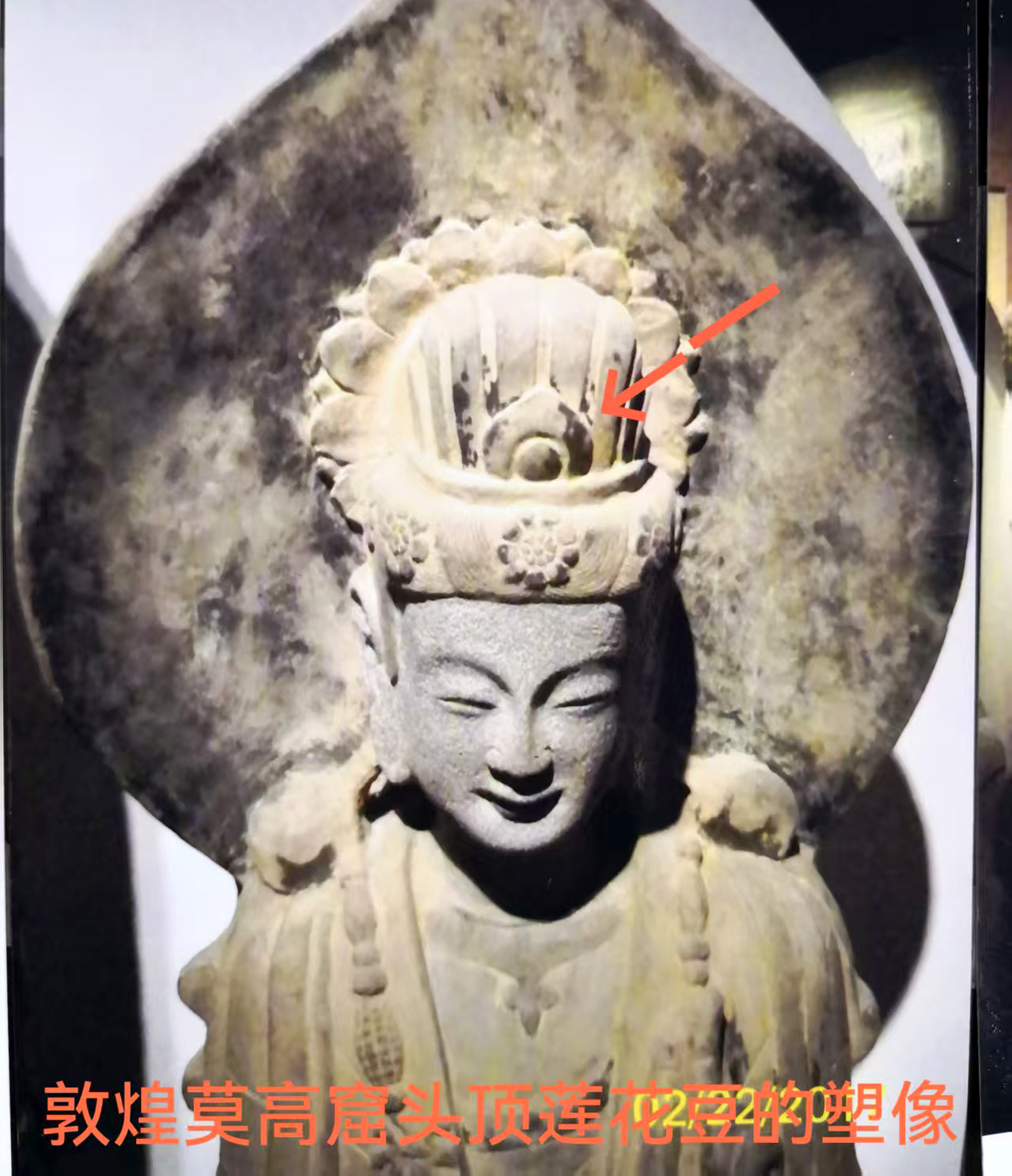

敦煌莫高窟唐代莲花冠菩萨造像(来自网络)

四川大邑的这片土地,不仅是佛道文化的交汇点,更是三星堆文明与后世宗教文化的连接纽带。正如翔子史前推理师所言,这里的每一座山、每一处遗址,都是解开上古文化之谜的钥匙——它们共同证明,华夏文明的多元一体,早在三星堆时期就已埋下伏笔,而佛道同源的奥秘,就藏在古昆仑瓦屋山下的千年文脉之中。

大邑雾中山(来自网络)

排版| 德之佑文化

图片| 翔子史前推理师

文字| 翔子史前推理师

![哇,你直接报告博物馆吧,当文物处理[微笑]](http://image.uczzd.cn/7161889313366037520.jpg?id=0)