最近刷到一张顺风车聊天截图,满屏都是司机的消息:“独享不收高速费走不走”“最低多少多少只带你”“再补多少”。本来图方便、图实惠的顺风车,怎么越来越像讨价还价的集市?

顺风车谈价成风的背后,从来不是单一群体的问题,而是司机生存压力、平台规则、市场变化和政策边界交织的结果,乘客和司机不过是这场博弈里的两端。

刷到那张满屏谈价的顺风车截图时,乘客觉得被冒犯,职业司机却可能在心里叹气 —— 这不是想刁难谁,而是现在淡季确实没多少订单再加上拼车单价太低,只能要求乘客独享加钱。

很少有乘客知道,职业司机选择顺风车,往往是退而求其次的无奈。

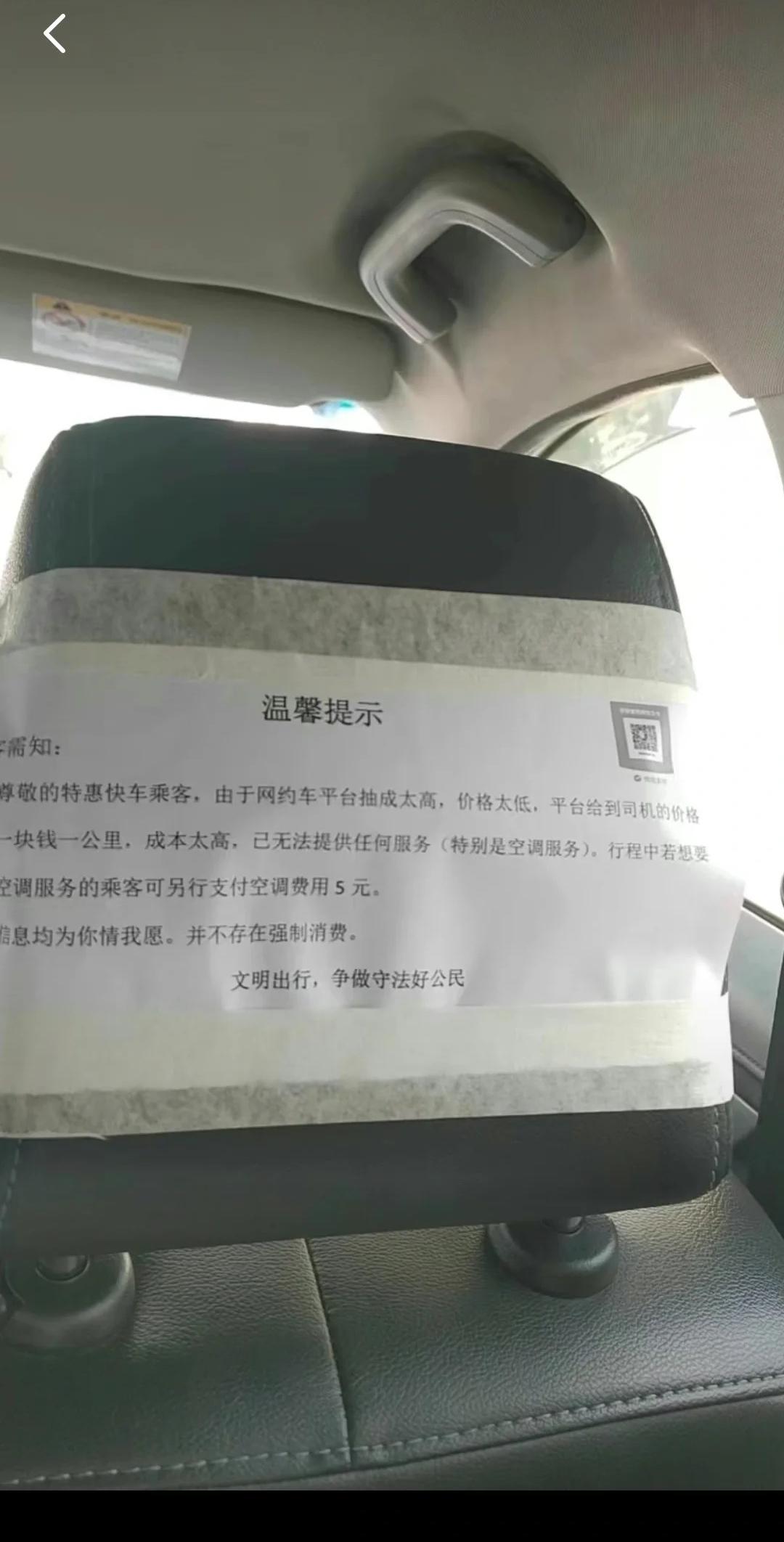

网约车的合规门槛高,再加上市场内卷严重。相比之下,顺风车无需双证、长途单多、保险按私家车缴纳,年省 6000 多,成了很多司机规避风险的选择,可这也意味着他们只能在政策缝隙里讨生活。

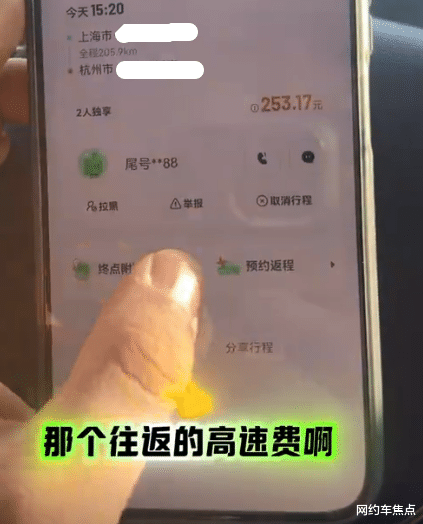

乘客看到的平台标价,到司机手里要先打折扣,抽成不透明订单层层转卖,长途拼车单甚至能到 30%,90 元的订单司机到手可能只剩 72 元。这到手的钱还要覆盖油费、电费,更要折算车辆折旧和保养。

网约车年均折旧 3 万多,顺风车虽按私家车算也有 1.2 万,跑长途的职业司机保养周期会缩短 50%,。淡季时拼车成功率低,跑一趟跨城可能只接到一个乘客,收入不够覆盖成本,司机才会提出 “独享加钱”,本质是在对冲空驶风险。

价格体系的失衡让矛盾雪上加霜。顺风车定价年年下调,油价、保养费却持续上涨,新能源车主看似电费便宜,可车辆折旧费更高,跑长途还要额外付出充电时间成本。

但司机的难处,乘客未必能感同身受。对乘客来说,选顺风车就是图实惠,平台标价之外的加价都像 “额外消费”。

68% 的乘客坚持顺风车本质是分摊成本,遇到加价 43% 会直接取消订单投诉。这种分歧背后,是顺风车定位的模糊 —— 它本该是 “私人小客车合乘”,却慢慢变成了职业司机的运营工具。

多地规定顺风车日均接单不超过 2-3 单,可全职司机要赚钱,只能用多个账号接单、私下加价,游走在合规边缘,既怕被监管处罚,又怕没订单收入。

平台规则的漏洞和监管的难题,让这种博弈愈演愈烈。高速费分摊规则模糊,有的默认分摊、有的全看协商;加价是否违规没有明确界定,司机私下谈价取证难、处罚轻,助长了风气。不同平台抽成差异巨大,顺风车抽成普遍在15%左右,如一喂平均抽成8%还推出零佣车主、哈罗、滴滴等平台抽成10%浮动,司机为了多赚钱会在不同平台切换,乘客则被混乱的规则搞得一头雾水。

监管层也难,既要保护共享出行的初心,又要兼顾司机的生存需求,还要防范职业顺风车超载过劳驾驶等,平衡的尺度并不好把握。

其实没有谁愿意主动谈价。司机想踏实跑单赚稳钱,乘客想省心省钱享便利,矛盾的核心是顺风车早已偏离 “共享” 本质。当顺路分摊变成职业运营,当低价订单遇上高成本,当合规门槛把司机逼到政策边缘,谈价就成了必然的妥协。