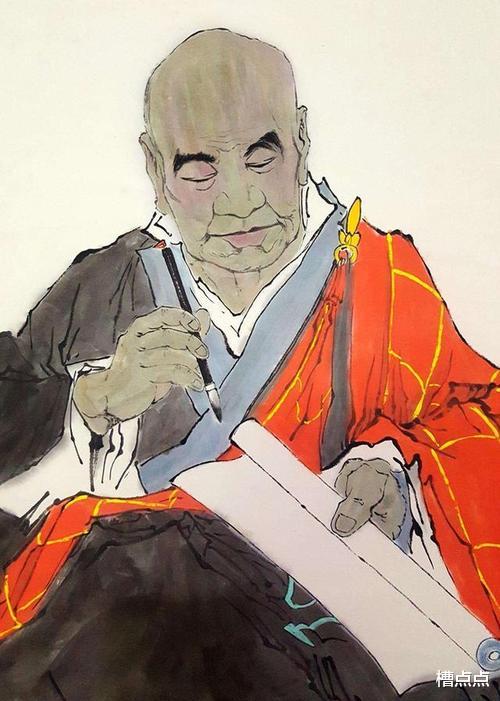

到了龟兹国,按照礼仪,玄奘应当要去拜访那位住在奇特庙中龟兹高僧,木叉毱多。

就在拜访时,玄奘在毫无准备的情况下和他展开了一场激烈的辩经。那么,这场辩经究竟是怎样开始的呢?玄奘有把握取胜吗?

这个木叉毱多不是个一般的高僧,他曾经留学印度二十几年,而且根据记载,他博览群经,特别擅长声明之学,所以得到龟兹国王和民众的极度推崇。

再说,这位木叉毱多大概也是个恃才傲物的人物,所以他见玄奘前来拜访,只是以一般的客礼相待,并不认为他对佛学会有什么了不起的见识。因此,就对他说:

“佛教的经典,如《杂心论》、《俱舍论》、《毗婆沙论》等,我这儿都有,如果你在这里能把它们都学好的话,就已经很受用了,没有必要再往西去受那种苦。”

听了木叉毱多的话之后,玄奘的回答很有意思,他既不说自己学过那些经,也不说自己没有学过那些经,而是直接发问:“此有《瑜伽论》不?”

玄奘所说的《瑜伽论》是一部佛经,全名叫《瑜伽师地论》,又名《十七地论》。

在古代的印度,大家普遍相信它是由弥勒菩萨口述的一部经。在玄奘心目中,这部经在佛学上的地位是至高无上的,犹如皇冠上的一颗明珠。他到印度去求法,主要的目的就是在于寻找这部经。

对于玄奘提出的问题,我们当然可以作出两种猜测。

第一种,玄奘确实是在虚心求教,就是他到了龟兹这么一个比较大的西域国家,又遇见一位留学印度二十多年,在当地声望非常高的高僧,他是真心想问问,您这里有没有这部《瑜伽论》。

第二种,就是玄奘已经开始采用一种辩论技巧,先跳出对方的知识系统,不落入他的这个圈套。从道理上讲,我认为玄奘还是虚心请教的可能比较大。

而木叉毱对于这个问题的回答则充分反映出他居高临下的一种气焰:“你干吗要问这么一部观点都是错误的书呢?真正的佛门弟子根本不会学这部书。”

木叉毱多这句话是很不客气的,同时也说明,他作为一位小乘佛教的高僧,在对待知识的态度上有欠开放。

玄奘在听到这个回答的一瞬间,就对木叉毱多的印象彻底改观,从原本的尊敬,一下子转变为“视之犹土”,也就是说把他当泥土这么看。

这样一来,他说话当然也就不会客气了:

“您刚才提到的那些《杂心论》、《俱舍论》、《毗婆沙论》我们中土都有,遗憾的是,我感到遗憾的是它们所讲述的佛理比较粗疏浅显,还不是最高深的东西。正是因为这样,我才想西行求法,去学习《瑜伽论》的。”

从中我们可以感觉到,玄奘已经视木叉毱多为敌体,开始平等地进行对话了。当然,玄奘的厉害还不止于此,他接下来说的话更是直指要害:

“《瑜伽论》乃后身菩萨,也就是未来佛弥勒亲口所讲,你居然说他是“邪见书”,难道就不怕死了以后掉到深不见底的地狱里吗?”

玄奘的反问,使得根本没把玄奘放在眼里的木叉毱多落入了两难的境地。因为他过于托大,口不择言,犯了骂佛的大罪。

对于佛教徒来说,这是不能原谅的。要是否认吧,那就犯了妄语罪,再说旁边还有别人,以木叉毱多的身份地位,这是做不出来的。但是木叉毱多毕竟不是一般的人物,他马上见风使舵,顾左右而言他,把话题给扭回来:

“《毗婆沙论》这几部经典你还没有完全弄明白,又怎么能说它不高深呢?”

这句话是极没道理的,等于是栽了玄奘一赃。显然,木叉毱多对自己的佛学修养信心十足,他当时的心理是,玄奘的反应和口齿都已经领教了,但是总不见得具体到《毗婆沙论》这部经书,我也斗不过他吧?

因此,他把问题转到自己有把握的一部佛经上,同时也使自己从已经失败的原则问题上抽身而退。

话说到这个份上,玄奘也有些骑虎难下了。

第一,玄奘刚刚出国,他对印度是有一种根深蒂固的崇拜,这种崇拜有的时候甚至是无原则的。面对这么一个在印度有非常长久留学经历的高僧,他心里多少还是有点犯怵的。

第二,玄奘虽然对佛学是下过苦功,但是具体到一部《毗婆沙论》上,他并没有足够的把握可以胜过木叉毱多。此时的他既不能讲“《婆沙》我不解”,又不能说“《婆沙》我已解”,的确是很为难。

然而玄奘还是灵机一动,想出了一个好办法。他先不回答木叉毱多的问题,也来了个反问:“师今解不?”

短短的一句话,四个字,包含的意思却很多:首先,不在你骂佛问题上纠缠,已经让你一步;其次,称你为“师”,表示尊老敬贤之意,同时也把木叉毱多托起来,看你下得来下不来;最后,用问句,看木叉毱多你怎么回答?

这下实在是把木叉毱多这位高僧给难死了。

明日更新。

南无阿弥陀佛