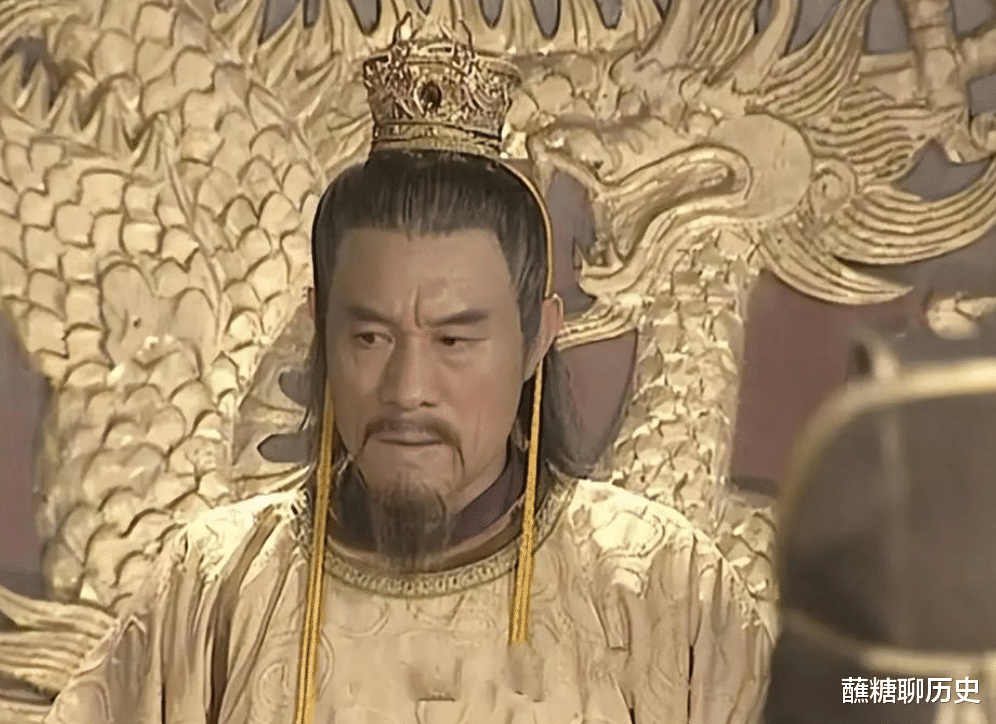

公元976年那个雪夜,开封城静得只剩下风声。赵匡胤召弟弟赵光义进宫饮酒,烛影摇曳,斧声隐约。第二天凌晨,太祖驾崩,赵光义即位。

这一幕像极了玄武门之变。然而,此后的三百年间,那种骨肉相残的戏码在大宋竟然离奇消失了。三百年间十几位皇帝交接,史书上愣是找不到一场像样的太子之争。

这不是大宋的运气,是制度的设计。

一、“金匮之盟”里藏着的那个字赵光义即位后,抛出了“金匮之盟”。据《宋史·杜太后传》,太后临终叮嘱太祖:“你之所以得天下,是因为柴家让小孩当皇帝。如果你立你的儿子,那柴家的今天就是你的明天。”

遗诏只写了四个字:“立长君”。这个“长”字意味深长:从一开始,宋朝的继承逻辑就从“传子”悄悄改成了“传稳”。

但这是一张兑现不了的支票。赵光义继位后,太祖的儿子曾被太宗训斥了一句“待汝自为之,未晚也”,意思等你当了皇帝再赏赐不迟。

这透着一种逻辑:皇位竞争不是赛跑,而是幸存者偏差。然而制度的种子已经种下。宋朝人从此知道:皇帝的位置,可以是弟弟的,可以是侄子的,唯独不一定是儿子的。

二、六岁被立为太子,百姓怎么看?真宗赵恒是宋朝第一个真正意义上的太子。但他被立的过程像一场心理战。

《宋史·寇准传》中记载,至道三年,太宗问寇准该立谁,寇准答:“为天下择君,唯陛下择所以副天下望者。”他始终没提“太子”二字。

再翻《续资治通鉴》,赵恒被立后走在汴京大街上,百姓挤着喊:“这是真社稷主啊!”太宗醋意大发,寇准却说:“陛下选对了人,这是天下的福气。”

这句话点明了宋朝的太子观:太子不是来抢皇位的,是来替皇帝分忧的。

三、没有儿子的皇帝,成就了最成熟的制度仁宗三子皆夭,晚年无嗣。这放在任何朝代都是动摇国本的事,但宋朝反应平静。

翻看《宋史·司马光传》,至和三年,群臣议立嗣,司马光上书:“择宗室之贤者,使摄储贰,待陛下有子,复归藩邸。“这里是说选个宗室子弟先顶着,等您生了儿子再换。

嘉祐七年,韩琦拿着宗室名单让仁宗圈选,圈了赵宗实。韩琦当场说去办册封,仁宗一愣:“这不就是立太子?”韩琦答:“这叫预立储君,等您有亲生儿子,可以换。”

英宗即位后,有人告发他曾在当“备胎”时收买太监,文彦博拦住说:“先帝选您是因为您贤,不是因您有人。” 潜台词是:继承制度已从“血缘”变成“贤能”。

没有亲生儿子,反而逼出了一套选拔机制。宗室子弟从小读书考察,合格后直接上岗。但代价呢?

四、在汴京的深宅里,他们活成了最尊贵的囚徒为了杜绝争端,大宋发明了“废人计划”。

皇子成年后封王,却从不去封地,而是住在“睦亲宅”。名字温暖,现实确实围墙高不可攀。宋仁宗的弟弟们想出城游玩,必须申请,随行全是皇帝耳目。他们没有一兵一卒的调动权,不能与朝臣往来,连出门祭祖都要审批。

在唐朝,皇子可以当尚书令、统天策府;在清朝,皇子可以带兵、理国务。但在宋朝,你只需要负责“存在”。他们在那座锦绣牢笼里,最大的任务就是读书写诗,消磨掉所有对权力的野心。

如果说制度是枷锁,那么士大夫就是看门人。宋朝“事为之防”不仅防武将,也防皇子。在文官眼里,一个英明神武的皇子意味着权力洗牌,是灾难。连苏轼这样洒脱的人,论传承也极度保守,一切按礼法,不求最优,只求最合规。

皇位的交接变成精密程序,准太子的老师全是司马光、朱熹这样的理学名臣,这种教育把皇子培养成礼仪符号,却杀死了他们作为政治动物的本能。

大宋看似完美的无争局面,实则代价巨大。

当金兵南下,国家危在旦夕时,老赵家的子孙竟没有一个能站出来组织有效抵抗。宋高宗在逃亡路上,甚至被几个士兵的哗变吓到失去生育能力。因为他们成长中从没“权力博弈”这门课。

大宋的皇子们在汴京的斜阳下写着凄美的诗词,他们确实没有争,但他们也再也没有了那个先祖在雪夜里,持斧拓疆的野心。