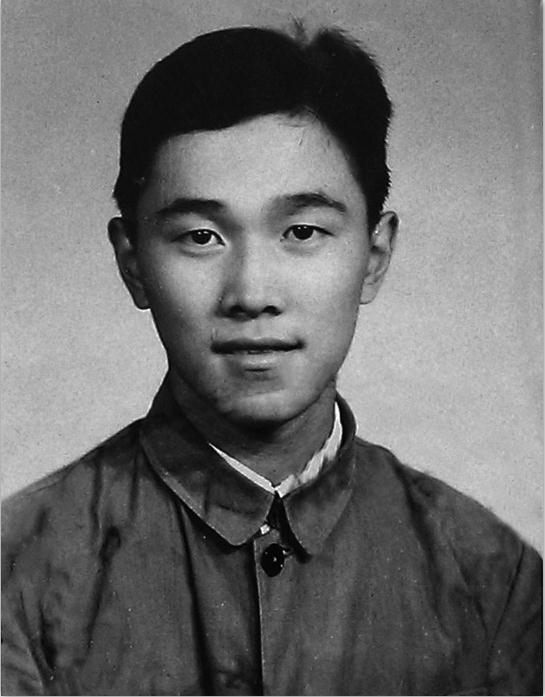

抗战时,一汉奸夜审地下党,拷打一半时忽发现,对方竟是自家亲戚 1939年11月17日深夜,审讯室那块青砖地上,你会看到一个极不协调的静物特写:一瓣被皮靴踩得稀烂的大蒜,正浸泡在尚未干涸的暗红色血泊里,头顶的房梁上,吊着皮开肉绽的年轻人陈子良。 就在几个小时前,他还是一名试图混过封锁线的“蒜贩子”兜里的蒜筐深处藏着一份关于日军津浦线兵力部署的绝密情报,此刻,这名刚从延安抗大毕业的新手特工,面对的是把“王八盒子”拍在桌上、手里皮鞭蘸着凉水的伪军小队长刘德山。 这是一场生还率几乎为零的博弈,根据战后解密的豫皖苏边区档案,当年落入这类“阎王殿”的地下党,能活着走出来的比例大概是503比1,空气里弥漫着肉体焦糊味和死亡的压迫感,刘德山是个在当地出了名的狠角儿,手段毒辣。 按常规流程,陈子良撑不过今晚,第二天一早就该被扔出去喂狼狗,毕竟,那个负责掩护他的老交通员王萌林被挡在据点外,根本帮不上忙,陈子良唯一的破绽,仅仅是因为他在盘查时那双手抖了一下,那双读书人的手在刺刀面前没藏住恐惧。 审讯进行到后半夜,就在皮鞭再一次撕开陈子良早已破碎的衣领时,历史的齿轮被一颗名为“乡土”的石子卡住了,那一鞭下去,露出了陈子良脖颈处一道蜿蜒的旧伤疤,与此同时,为了活命,这个被打得意识模糊的年轻人本能地喊出了一句黄水窝村的土话方言。 甚至嘶吼着搬出了村头的地标,这一瞬间,刘德山举在半空的手僵住了,这道伤疤他太熟了,那是七岁那年坠树留下的印记,那个村名更是像一道惊雷,直接炸穿了他作为汉奸的坚硬外壳,这里没有好莱坞式的良心发现,只有赤裸裸的社会学博弈。 刘德山突然意识到,眼前这个被他打得半死的“共党”,竟然是老家那个出了五服的表外甥,在1939年的中国乡土社会,这简直是比“当汉奸”更恐怖的道德绝境,当汉奸,或许还能说是为了混口饭吃。 但如果亲手杀了自己的表外甥,他在族谱上就彻底是个死人了,父母会被全村人戳断脊梁骨,祖坟都进不去,这是一种比肉体消灭更可怕的“社会性死亡”更何况,精明的刘德山心里还有另一本账。 眼看日本人这阵势长久不了,给自己留条后路,总比把事做绝了强,他迅速屏退左右,那股子狠劲瞬间变成了某种复杂的生存算计,为了验证身份,他甚至抛出了只有本村人才知道的“验证码”询问长辈“陈家公”的近况以及村口那棵遭雷劈的老槐树。 当陈子良对答如流时,刘德山彻底崩不住了,接下来的操作行云流水,完全不像是一个审讯官,倒像个老练的掮客,他拿出了私藏的珍贵止血粉,甚至掏出一支“开口铅笔”作为贿赂,塞给了守门的卫兵,理由找得冠冕堂皇:抓错人了,是个误会。 那天拂晓前,陈子良带着一身伤痛被“踢”出了据点,他在北关茶摊的阴影里找到了快要急疯的王萌林,两人利用一辆日军卡车爆胎维修的混乱间隙,推着独轮车消失在豫皖苏的夜色中,这一念之差的蝴蝶效应是惊人的。 因为陈子良活着出去了,那瓣烂蒜里藏着的情报最终送到了新四军第五支队首长的案头,仅仅几天后,根据这份情报,部队在津浦线打了一场漂亮的伏击战,日军一整支运输队连同火力点被全数端掉。 这场胜利的功劳簿上,虽然没有刘德山的名字,但逻辑链条的起点,确实是他那个哆嗦了一下的念头。 1951年,新中国镇反运动的高潮,曾经不可一世的刘德山跪在了公审大会的台前,愤怒的群众声浪足以淹没一切,死刑似乎是板上钉钉的结局,这时候,历史完成了一次奇妙的闭环,已经身居要职的陈子良没有选择沉默。 他站了出来,向组织提交了一份特殊的证词,他没有洗白刘德山的汉奸罪行,只是陈述了一个事实:在1939年那个寒冷的冬夜,这个人因为宗族之情和一丝未泯的人性,放走了红军的信使,法庭最终采信了这段往事。刘德山由死刑改判为有期徒刑。 回看这段历史,我们很难用非黑即白的“英雄”或“狗熊”来定义刘德山,他既是残暴的帮凶,又是乡土伦理的守望者,但在那架冰冷宏大的战争机器面前,恰恰是这种并不崇高、甚至带着点私心的血缘羁绊,充当了最后一道防火墙,意外地护住了革命的火种。 这或许就是历史最真实的质感:在生与死的悬崖边,拉住我们的往往不是什么宏大叙事,而仅仅是那一声熟悉的乡音,和对“无颜见江东父老”的深深恐惧。信息来源:《敌后抗日根据地史料选编》