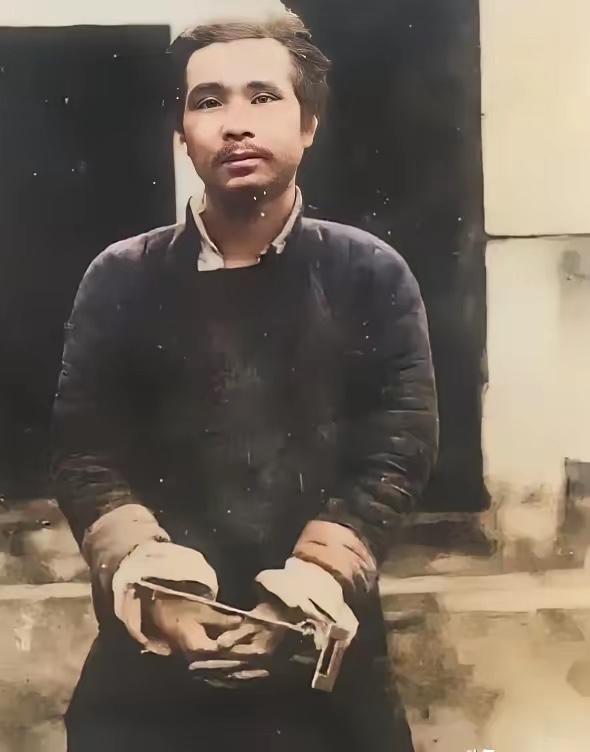

2005年,死刑犯张顺兴吃完“断头饭”,微笑着和母亲告别,然而就在临刑前最后一刻,他突然大喊一声:等会,我有话说! 这是一场被强行“叫停”的死亡。 时间定格在2005年的某个正午,12点03分。在行刑场空旷的冷风里,这一声枪响比预定时间晚了整整三个小时。按照惯例,死刑执行通常在上午9点结束,但这三个小时的空白,并不是法警的失误,而是那个跪在地上的男人,用一声撕心裂肺的呐喊硬生生争取来的。 他叫张顺兴,一个在那个年代极不起眼的河南农民,也是身负三条人命的重刑犯。 当武警已经拉动枪栓,冰冷的枪口对准他的后心时,这个全程微笑、甚至为了“上路时不丢人”而拒绝记者拍照的汉子,突然吼了一嗓子:“等会!我有话说!” 这一嗓子,让在场的法警枪口晃了一下,也让那一天的刑场陷入了前所未有的死寂。 没人想得到,这个连杀三人都不眨眼的“恶魔”,在生命的读秒阶段,不是为了求饶,而是为了最后一次像个“人”一样,把自己的身体拆零碎了,还给这个世界。 把时钟拨回案发那天的八小时,你会看到一个截然不同的张顺兴。那时的他,手里攥着的不是求情的信纸,而是一把冰冷的凶器。 他在短短八小时内,像疯了一样在这个小镇上游荡,目标清晰得吓人:工友梁学文、邻居余秀莲、姐夫郭松望。这三个人,一个借钱不还反骂他“穷鬼”,一个推倒他母亲骂“老不死的”,还有一个作为亲戚却嘲笑他是“监狱废物”。 在张顺兴那个被生活挤压变形的逻辑里,法律的威慑力在那一刻彻底失效了。1998年,他因为包工头欠薪辱母,一怒之下伤人坐了8年牢。 2005年出狱后,他在砖厂拼命干活,满手血泡,一身尘土,只想给母亲熬药、做饭,做一个老实人。但当这三重羞辱再次砸向他母亲时,他那根名为“理智”的弦崩断了。 杀了人,他不跑。他回到那间破出租屋,平静地给母亲煮了最后一碗面,看着老人吃完,然后起身去了派出所。这是一种近乎献祭式的复仇——他用毁掉自己为代价,替母亲清除了所有的屈辱。 但在刑场上,当死亡真的逼近,他又变回了那个砖厂的儿子。 那天凌晨四点,68岁的母亲王桂芬抱着保温桶出现在看守所门口。那是一桶热气腾腾的韭菜猪肉饺子,是老人求人擀皮、现买肉馅包出来的。 母子俩的最后一面,没有歇斯底里的痛哭。张顺兴吃了15个,留了2个给母亲,说了一句让在场管教都鼻酸的话:“妈,您留着,往后没人给您包了。” 他从裤兜里掏出一张纸,上面按着母亲凌晨四点摁下的红手印——因为母亲不识字,那红印泥甚至被眼泪洇透了。这是母子俩达成的最后契约:母亲原谅了他的死罪,也同意了他要把自己“大卸八块”去救人的疯狂想法。 这就是他在枪响前那一刻喊“等会”的底气。 面对不知所措的审判长,张顺兴舔着干裂的嘴唇,眼神亮得惊人:“我的身子能用上就捐了吧,肾啊肝啊眼角膜,能救几个救几个。”紧接着,他又补了一个近乎苛刻的条件:“别让孩子用,他们还小,受不起这罪。也别的大人,活够本了。如果能行,先紧着孩子救。” 审判长的手在抖,电话直接打到了省高院。这在当时几乎没有先例,一个死囚,在刑场上临时起意要捐献全部器官。 这通电话打了很久。从9点一直等到11点20分,省高院的特批终于下来了。 12点03分,枪声最终还是响了。 医生剪开他的衣服时,发现他贴身穿着一件旧背心,领口歪歪扭扭地绣着“顺兴”两个字。那是母亲用捡来的布头给他缝的护身符,虽然没能护住他的命,却护住了他最后的人性。 那一天之后,张顺兴彻底消失了。但如果你在几个月后走进省人民医院,你会看到一个初中生解开纱布,惊喜地喊着看到了窗外的玉兰花。你会听到尿毒症患者李建国在病床上给儿子打电话,哭着说“爸能陪你高考了”。 在这个世界上,有一双眼睛还在替张顺兴看着花开,有一颗肾脏还在替他过滤毒素。 而那个叫王桂芬的老人,在漫长的余生里,依然习惯性地去菜市场买韭菜。邻居劝她别折腾,她总是固执地要把韭菜塞进布袋:“我儿爱吃,我得给他包最后一顿。” 2010年,最高法出台了死刑犯器官捐献的严格规范,要求必须有“本人申请、亲属同意、法院批准”这三方铁证。看似冰冷的法条背后,似乎隐约回响着2005年那个寒冷的刑场上,那一声拼尽全力的“等会”。 很多时候,善与恶并不是泾渭分明的黑白。就像张顺兴,他是一个残暴的杀人犯,这一点无可辩驳。但在那个枪栓拉响的瞬间,在那张沾满泪水的信纸上,他确实试图用自己破碎的身体,为这个世界缝补出一点微弱的光。 主要信源:(河南报业网——一天之内从登封到洛阳,歹徒连杀3人后潜逃民警设伏擒获杀人狂)