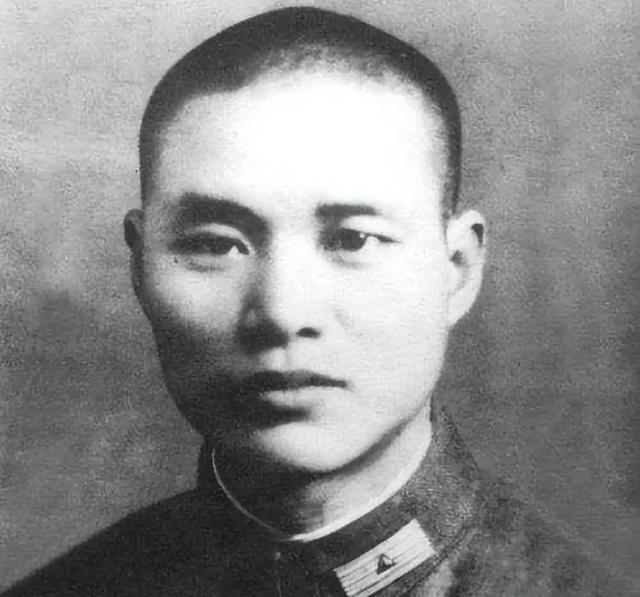

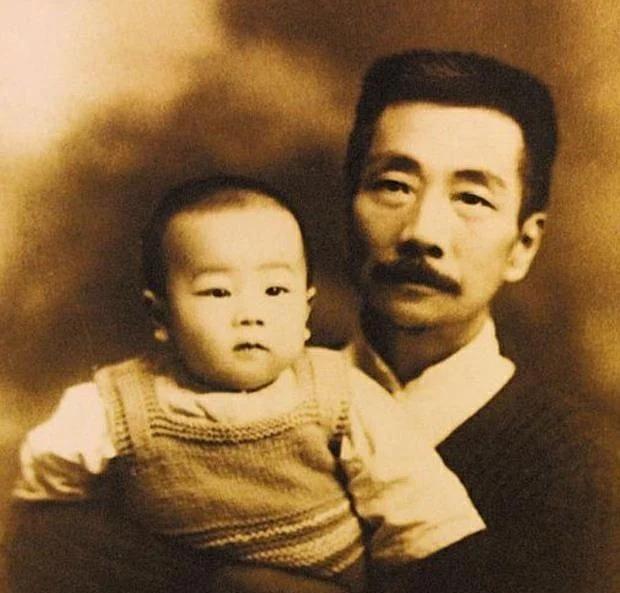

1933年,戴笠派沈醉刺杀鲁迅,哪知沈醉在鲁迅家附近蹲守数月后,竟然放弃行动:“此人后台太硬,根本没机会下手。” 1932年秋天,鲁迅从上海北上,赶回北平老家,本是母亲病重的消息,结果一查不过是场虚惊。他索性多留了阵子,在辅仁大学、北大这些地方开了几场演讲。讲台上,他声音不紧不慢,话里话外戳着国民党不抵抗的软肋,台下学生挤得水泄不通,有人从窗户爬进来,推挤间玻璃碎了也没人管。那些日子,报纸上他的文章铺天盖地,骂得国民党脸红脖子粗,尤其是物价飞涨、老百姓苦哈哈的日子,被他一针见血地捅破。蒋介石在南京官邸里看这些剪报,气得直拍桌子,早把鲁迅当成心头刺,非得拔掉才安心。 转眼1933年初,蒋介石就把这差事甩给了戴笠。戴笠手底下特务成群,干的活从来不干净。他挑了沈醉去办,沈醉那会儿才二十出头,刚从特务训练班出来,脑子活络,手脚利索,是戴笠眼里的红人。沈醉带了几个手下,风尘仆仆赶到上海法租界大陆新村,鲁迅就住那儿。军统的命令明明白白:找机会干掉,干净利落,别留尾巴。沈醉他们先在附近茶馆租了间阁楼,窗户正对着鲁迅家灰扑扑的墙头。每天清早,沈醉就换上长衫,溜达着踩点,记下弄堂的弯道、黄包车的停靠地儿。计划简单,瞅准鲁迅落单时下手,谁知这活儿远没那么容易。 沈醉本想白天动手,那时候鲁迅爱去内山书店转悠。上午九点准时出门,右手兜里揣本书,左手空荡荡的,步子稳当,帽子压低了挡风。街边小贩吆喝热包子,他从不搭理,直奔陕西南路。书店里,他站柜台边翻新书,和老板内山完造点点头,聊两句就走。身后总有几个年轻人跟着,衣裳朴实,手里报纸卷着,像闲逛似的护着。沈醉派人扮书贩试过堵路,可一转眼,黑色轿车滑过来,宋庆龄从车窗探头,招呼鲁迅上车,尘土一扬,人就没了影。下午呢,来访的更热闹。蔡元培拄杖敲门,杨杏佛抖灰进院,茅盾提着稿子坐下。那些车子一辆接一辆,特务们在垃圾桶后蹲着,记车牌记到手酸,也挤不进去。戴笠来电催,沈醉只能回:人太多,机会小。 夜里更头疼。鲁迅回家后,七点准时开饭,桌上热粥小菜,他夹一口青菜嚼着。八点进书房,灯亮起,影子拉长在窗纸上。笔尖沙沙响,写到困了,就从抽屉抓把辣椒,捏一粒塞嘴里,嚼得脆生,继续低头。沈醉爬屋檐上看过,风吹得衣裳鼓,望远镜里鲁迅揉眼,踱两步,又坐回去。凌晨两点,灯还亮着,特务们趴瓦上冻僵,只好撤。一次他们翻墙进后院,准备扔炸弹,月光下辣椒罐闪光,鲁迅身影晃动,谁也不敢动。儿子周海婴添了乱子。九点鲁迅停笔,去孩子屋讲故事,拍背哄睡,声音低低的。海婴睡着,他坐床头盯着,不走。沈醉端枪贴墙根,瞄准窗口,手稳不住,放下了。黑影进院那晚,是个小偷,躲厨房熬到下半夜,灯灭不了,冻得哆嗦,翻墙跑了。沈醉从树上滑下,拍叶屑,摇头。 就这样拖了三个月,戴笠电报雪片飞,沈醉回的借口一个样:宋庆龄车来车往,蔡元培天天上门,日本人也盯着,风险大。一次鲁迅买烟独行,特务追到五米,手摸消音器,他转弯钻烟铺,内山出门,两人并肩走,身后年轻人跟上。机会溜了。沈醉揉太阳穴,写报告:外围严实,动不了。四月底,他趴屋顶最后看一眼,鲁迅笔走龙蛇,海婴哭闹,他抱起踱步。沈醉收望远镜,对手下说撤,此人后台硬,没下手机会。众人收拾家伙,悄没声走了。 蒋介石那边,杨杏佛六月在中山路中研院门前挨枪,四特务冲出,二十响,杨倒在儿子身上,血染车座。上海街头学生游行,口号震天,队伍拉到租界。蒋介石召戴笠,敲桌子,下令停鲁迅的活儿,改监视,别再惹事。戴笠转告沈醉,沈醉销档案,撤人。军统后头还派路人模样的人在大陆新村转,记鲁迅出门。1936年十月,鲁迅肺病走人,特务混丧队拍照。沈醉晚年写回忆,八十年代跟周海婴聊起,说那盏灯亮到天明,他下不了手。周海婴点头:谢了没开枪。沈醉低头,双手叠膝。 这事搁谁身上都得琢磨,特务头子沈醉,干过多少脏活,手上血腥味洗不掉,可对上鲁迅,就卡壳了。不是他心软,是那时代层层叠叠的网,鲁迅裹得严实。国民党想灭口,怕学生炸锅;戴笠想立功,怕国际上说闲话。鲁迅呢,用笔戳破那些假把式,骂得痛快,却没指名道姓蒋介石,留了余地。蒋后来还送花圈,题“千古”,听着讽刺。想想也对,民国那摊浑水,谁干净?沈醉后来起义,写书忏悔,军统的破事儿抖落一地。鲁迅的书还在那儿,戳着人心窝子,让人醒醒神。