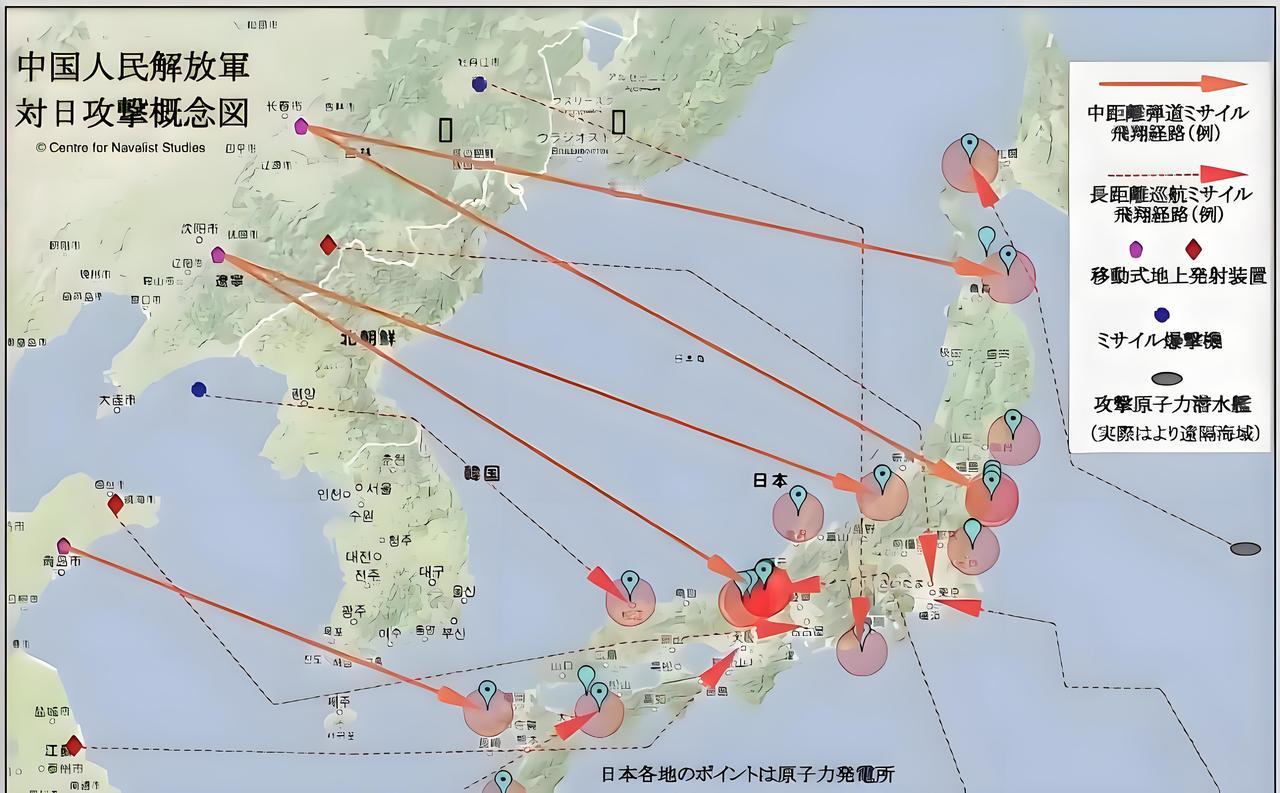

一旦中国决定动手教训日本,战机、导弹从东北方向,需要经过朝鲜或俄罗斯的防空识别区,这很麻烦。 这几十公里长的狭窄河道,就像是被地理狠狠勒住的一根“咽喉”,如果你摊开地图细看东北亚的纠葛,会发现日本其实常年处于一种背脊发凉的状态。 这份恐惧并非杞人忧天,而是有着极度精确的战术计算:从北海道的一侧望向彼岸,一旦那扇“后门”真的敞开,东风-26或者是鹰击-21导弹呼啸而至,仅仅需要6到8分钟的时间。 这简直是物理层面的绝杀——毕竟防空警报拉响,航空自卫队的飞行员狂奔向机库直到战机升空,这一套流程无论平时练得哪怕再熟,即便只要12分钟,头顶的炸弹恐怕早就落了地。 早在2013年11月那个深秋,当东海防空识别区横空出世,配上航空器识别规则公告时,尹卓少将在央视演播室里那句看似轻描淡写的“一定会”,实际上早就给周边的天空埋下了伏笔。 虽然当时讨论的是黄海和南海的未来,但放在今天的棋局里看,若是防空识别区的概念向北延伸,和现在的中俄朝联合态势一咬合,那张设想中的“天网”才真正有了让对手窒息的重量。 要是按照这路数,珲春的机场真的作为支点,歼-20或歼-16这类战机起飞稍微修正航向,90秒就能刺破界河上空的宁静,直接切入对手防御雷达最稀疏的软腹部。 然而战术上的绝对碾压,却死死卡在了一条泥泞的界河历史上,最荒诞的一幕发生在人们满怀希望之后。 2024年5月中俄联合声明里那句关于“图们江下游出海”的文字,曾像惊雷一样让中文互联网沸腾,被视作百年来破天荒的转机。 然而现实给这股热情泼了一盆冷水,仅仅一年多过去,到了2025年11月,传说中的“建设性对话”除了空转的几轮谈判外,换来的却是俄朝双方在下游500米处又起了一座公路桥。 这新桥简直像是个黑色幽默,据说高度只给了8米,还极其“不懂事”地没跟中国打招呼就动了工,这不仅是把锁加固了,简直是焊死了。 这也就难怪对手现在的反应如此激烈,眼瞅着那边门缝稍微有点透光,美日安保机制这台机器立马就在2024年疯狂运转起来,不仅外交抗议没停过,连第七舰队的舰载机都开始频繁地压低高度示威。 更有意思的是2025年,美国海军陆战队在北海道那一带搞的所谓登陆演习,那剧本明显就是奔着防止被“掏后路”去的。 日本甚至不惜放低姿态,通过韩国这边转手给缺粮的朝鲜送物资,目的极其单纯:就是想买点情报,或者是让那位不确定因素十足的邻居别把口子松开。 这就是目前最胶着的死局,即便中俄朝三国要是真能把防空体系哪怕在纸面上连成一片,让战机能在沈阳起飞后借道友邦空域直接前出,整个第一岛链都得面临被撕裂的风险。 日本在北海道东岸那几百公里的防空盲区,就像是一个怎么捂也捂不住的伤口。 可是,只要图们江上那两座低矮的大桥还横在那里,只要航道还没法常态化疏浚,这个让对方寝食难安的“地理优势”,就依然只能停留在战术推演的沙盘上,那15公里的距离,在地理上近在咫尺,在博弈中却仿佛还要再走上一百年。