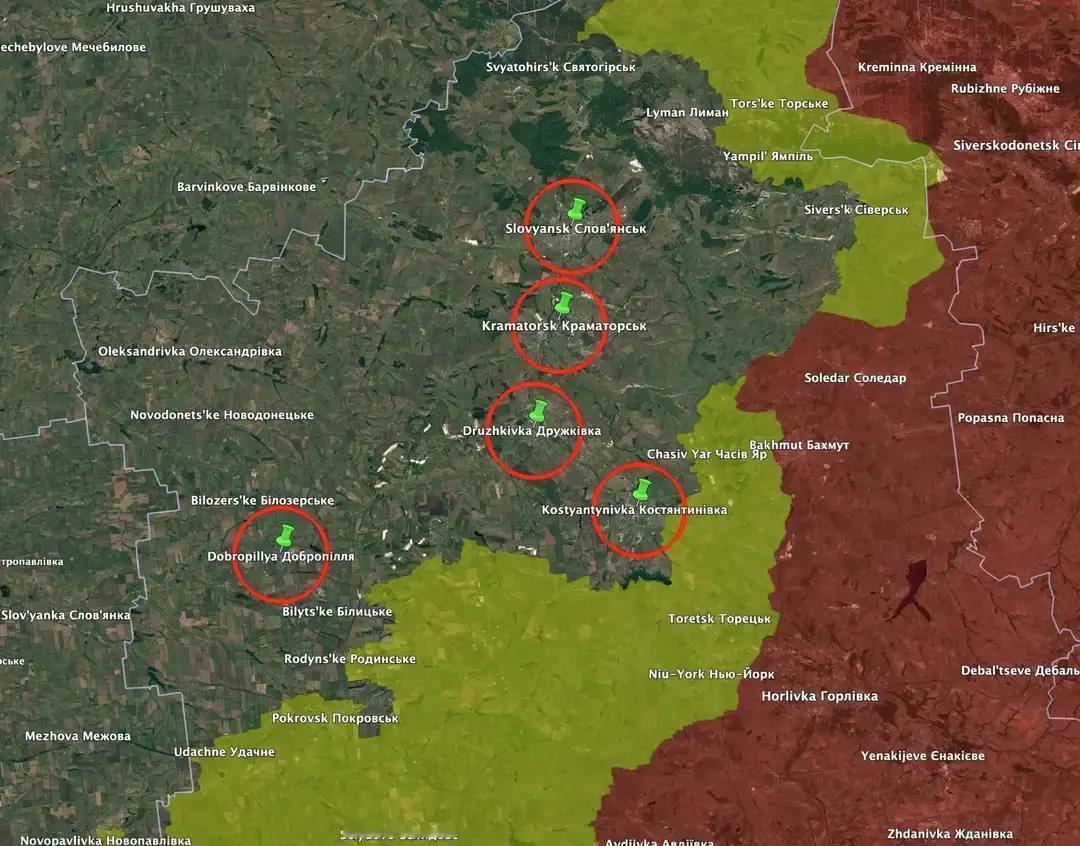

怪不得捷克对华态度这么差,只有这样才能从中方企业身上赚走20倍利润,还令中方有苦说不出! 要理解这桩暴利生意的根源,得先看看俄乌战场的现实 —— 无人机早就成了 “刚需消耗品”。新华网去年的报道里提过,乌军日均无人机消耗量突破 3000 架次。 2024 年更是喊出 “百万无人机计划”,实际产能都冲到 400 万架了。但尴尬的是,乌克兰自己的产能利用率不足 30%,军方采购量还不到产能的 40%,前线根本不够用。 这时候,便宜又好用的民用无人机就成了 “救命稻草”。就像俄军也在大量用商用无人机一样,乌军早就把民用机改成了战场利器。 志愿者在车库里就能给四轴无人机装炸弹,3D 打印个弹舱、改个开源代码,成本几百美元就能炸掉百万美元的坦克。这种 “民间创新” 反而催生出巨大的改装市场,给了捷克公司可乘之机。 这事儿的主角叫 “AeroLink CZ”,听着像个正经企业,实际上注册资本才 800 美元 —— 还不够在深圳买个好点的无人机电池。但就是这么个 “小作坊”,2022 年冲突一升级就嗅到了商机,三年干成了 “千万富翁”。 低价扫货中国民用机:从深圳、东莞的工厂批量买大疆 Mavic 系列这些消费级无人机,还有些工业穿越机。 这些机子本来是拍风景、查农田用的,单价也就 800 到 2500 美元,属于中国公开市场能合法出口的民用产品。商务部 2024 年还优化过出口政策,取消了特定消费级无人机的临时管制,本意是方便正常贸易,没成想被钻了空子。 捷克车间 “变身” 战术装备:这些民用机一到捷克,就进了改装车间。工人给装上图传增强模块 —— 能让侦察距离从几公里扩到十几公里,适应战场通信需求;再加个夜视组件,晚上也能飞。 最关键的是装简易投掷装置,能挂手雷或小型炸弹,瞬间从 “玩具” 变成 “攻击机”。说穿了就是 “简单粗暴”,但正好戳中乌军的痛点。 翻 20 倍卖给乌克兰:改完之后换个名头,叫 “战术侦察无人机系统”,立马身价暴涨。合同显示单台卖 3 万到 5 万美元,一台 2000 美元的大疆,转手就卖 4 万,利润率直奔 20 倍。三年下来,采购成本才 170 万,纯赚 3300 万,这生意做得比抢钱还快。 最憋屈的其实是中国的无人机厂商。他们卖的都是合规民用产品,手续齐全、用途合法,总不能问人家 “你买去是不是要改军用” 吧?商务部早就明确禁止民用无人机出口用于军事目的,但这种 “转口改装” 的漏洞太难堵 —— 货物出了中国海关,后续流向根本管不过来。 更有意思的是,中国无人机的技术优势反而成了 “被薅羊毛” 的原因。大疆这些机子本来就耐造、图传稳,改装门槛低,换成其他国家的产品还真未必有这效果。就像之前阿里千问靠多语言能力征服东南亚一样,中国造的硬实力在这事儿里反倒成了别人赚钱的工具,你说气人不? 战争催生的灰色产业链:俄乌冲突把 “民用技术军事化” 玩到了极致。乌克兰的志愿者能靠 GitHub 代码改无人机,捷克小公司能靠改装车间赚暴利,本质上是战争打破了军民用技术的边界。这种链条只要冲突不停,就很难彻底斩断。 小国的 “投机生意经”:捷克这波操作透着精明 —— 自己不产无人机,靠中国的产能、乌克兰的需求,中间赚差价。注册资本 800 美元的公司敢做几千万的生意,就是吃准了 “民用转军用” 的模糊地带,就算出事也能甩锅给 “企业行为”,跟政府没关系。 中方的监管难题:中国 2024 年调整无人机出口管制,把高精度部件加进管制清单,但消费级无人机还是放开的。总不能因噎废食全禁了,那样反而会砸了正规企业的饭碗。怎么在 “保障贸易” 和 “防止滥用” 之间找平衡,确实是个难题。 这事儿最好笑的是,捷克一边靠着中国无人机赚得盆满钵满,一边还时不时对华摆脸色。说白了就是 “拿人手短嘴不软”,吃着中国造的红利,还跟着西方阵营吆喝。 但话说回来,这也提醒我们:中国造的技术优势越来越明显,不管是 AI 大模型还是无人机,都成了全球市场的香饽饽。但如何守住技术红利、堵住灰色漏洞,不让我们的硬实力变成别人赚快钱的工具,比单纯卖产品更重要。毕竟,被人当 “冤大头” 的滋味,谁也不想尝第二次。